‘মাঝে মাঝে শুধু খসে পড়ে মাথা/কিছু-বা পুরনো কিছু-বা তরুণ/হাঁক দিয়ে বলে কনডাকটর/পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন’।

এই কবিতার রচনাকাল ১৯৭৭-’৮১-র মাঝামাঝি কোনো এক সময়। পশ্চিমবঙ্গ এক অন্ধকার পেরিয়ে এক ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’-এর মধ্যে প্রবেশ করেছে তখন। সাতের দশকের বিপ্লব-প্রচেষ্টা তখন উদ্বায়িত। জরুরি অবস্থা নামক কালো মেঘ মাথার উপর থেকে উধাও। এক নতুন সরকার আর সামনে রাখা অনেক প্রতিশ্রুতি। যে কোনো মানুষের সামনে যদি সেই সময় এক ইউফোরিয়া আবির্ভূত হয়ে থাকে এবং তিনি যদি তাতে বিশ্বাস করতে শুরু করে থাকেন, তা হলে সেই ব্যক্তিমানুষকে দোষ দেয়া যায় না।

এমন সময়ে সেই ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’-এর মধ্যেও রাস্তায় বিছিয়ে থাকে লাশ। ছিন্ন মুণ্ড বা কবন্ধ উদ্ধার হয় জলা বা পরিত্যক্ত জমি-জঙ্গল থেকে। শহর, শহরতলি, গ্রাম, মফস্বল নির্বিশেষে এই দৃশ্য। তবু মানুষ স্বপ্ন দেখতে চাইছে। জোর করে হলেও চাইছে। সেই সময়ে এমন একটি লেখা, যা একেবারেই আমাদের, নাগরিক মধ্যবিত্তের সাথে একান্তভাবে লেপটে থাকা এক বয়ানে কথিত, কোথাও একটা ঝাঁকুনি দিয়ে রাখে। বাস কন্ডাক্টরের মুখের নৈমিত্তিক বুলি যেন আমাদের একটা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়।

বাস কন্ডাক্টরের মুখের সেই পঙক্তিটি লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ।

‘আমরা’, মানে যারা প্রগতির গতিসূত্রকে ধ্রুবসত্য বলে জানি-মানি, তারা এই পঙক্তি কয়টির কাছে যেন দুমড়ে পড়ি। ‘পিছনের দিকে এগিয়ে চলুন’-বক্রোক্তি তার সীমা অতিক্রম করে একটা ক্রুর হাসি হাসতে থাকে। মধ্যবিত্তের একমাত্র আশা- একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে- এক লহমায় শূন্যে মিলিয়ে যায়। দাঁড়াবার জায়গাটাই কেমন নড়বড় করে ওঠে। রাস্তায় পড়ে থাকা ছিন্ন মুণ্ড বা কবন্ধ দেখতে দেখতে সয়ে আসা চোখও প্রবল অস্বস্তির সামনে পড়ে। মনে হয়, পিছনের দিকে এগিয়ে চলার এই অমোঘ নির্দেশ নিছক বাস কন্ডাক্টরের উক্তি নয়। এ যেন সভ্যতা, রাজনীতি বা আরো কোনো অনির্দেশ্য উৎস থেকে উঠে আসা ক্ষমতার এক বিমূর্ত স্বর। যা রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতি-ইতিহাস সচেতন মানুষের তথাকথিত সচেতনতার সামনে এক অট্টহাসি। যা সমানে তাড়া করে বেড়ায়। স্বস্তি দেয় না এক মুহূর্ত।

শঙ্খ ঘোষ এই কবিতার আগেই লিখেছিলেন ‘বন্ধুরা মাতি তরজায়’-এর কিছু কবিতা। যা জরুরি অবস্থার কালে শাসকের বয়ানের প্রতিস্পর্ধী বিবেচিত হওয়ায় রাষ্ট্রীয় রোষের মুখে পড়ে। এই বইয়ের ‘রাধাচূড়া’-র মতো কবিতা ছিলো প্রতীকী। ‘জ্যাম’-এর মতো প্রত্যক্ষভাবে তারা কথা বলেনি। আশ্চর্য, একজন কবি কী করে দুই সম্পূর্ণ বিপরীত বাচনভঙ্গিমা আয়ত্ত করতে পারেন! এই বিস্ময় তাঁর আজীবনের লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে। ‘নিহিত পাতালছায়া’ আর ‘মূর্খ বড়, সামাজিক নয়’-কে পাশাপাশি রেখে পাঠ করতে বসলে এই বিস্ময় আরো ঘন হয়ে ওঠে।

বিস্ময় আরো অনেক বেশি, যখন এই সব কবিতার প্রেক্ষাপট নিয়ে ভাবা যায়। যে কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘দিনগুলি রাতগুলি’-র নাম কবিতার অন্তিমে রাত্রির কলস ভেঙে দিন গড়িয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন, প্রগতির এক চেনা সূত্রকেই যৌবনোদ্দীপ্ত অথচ শৈল্পিকভাবে বর্ণনা করেছিলেন, তিনিই কয়েক বছরের ব্যবধানে প্রগতির সূত্রের অসারতাকে এমন নির্লিপ্তভাবে বলে দিতে সমর্থ হলেন! এই ভাষা কবিতার আড়ালের ভাষা নয়। বাঙালি মধ্যবিত্তের সদর-বাজার-আড়ালের ভাষা। সমসময় আর দেশ-রাজনীতি-অর্থনীতি-নৈতিকতা বিজড়িত এক সত্তাকে এক লহমায় চিনতে পারার ভাষা।

এমন পঙক্তি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। কবিতার দীক্ষিত পাঠক তো বটেই, যিনি কদাচ কবিতা পড়েন এবং যিনি কদাচ কবিতা পড়েন না, তিনিও এড়িয়ে যেতে পারেন না। কবিতা রচয়িতার কাছে এ বিরাট একটা কঠিন খেলা। অথচ এই খেলাটি তিনি আজীবন খেলেছেন। আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই খেলায় তিনি জয়ী হয়েছিলেন। বাংলা কবিতার পাঠকবৃত্ত সীমিত- এই সত্য তিনি জানতেন। তার পরেও এমন কিছু লেখার প্রয়াস তিনি নিয়েছিলেন, যা সেই বৃত্তকে ছাপিয়ে যেতে পারে। এবং তিনি সেই কাজেও সফল হয়েছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত, তার নিজেকে চেনার ক্ষমতা এবং অক্ষমতা, নিজের সাথে প্রবঞ্চনার আলো-অন্ধকার- এই সবই কবিতার বিষয় হিসেবে ধরা দেয় তাঁর কলমে। প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠতে থাকে ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে’ অথবা ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’- গ্রন্থনামগুলি। যিনি এই সব বইয়ের ভিতরে প্রবেশ করেছেন, তিনি তো বটেই, যিনি করেননি, কোনো দিন করবেন না, তিনিও জানেন, এগুলি ‘প্রবাদ’।

তবে সেখানে একটা বিপদও লুকিয়ে ছিলো। কবির ‘প্রফেট’ হয়ে ওঠার বিপদ। এই বিপদ জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও ছিলো। খুব সন্তর্পণে এক প্রহেলিকাময় কাব্যভাষার সহায়তা নিয়ে জীবনানন্দ সেই বিপদকে পাশ কাটিয়েছেন। শঙ্খ ঘোষ সেই বিপদকে এড়িয়ে গিয়েছেন অন্যভাবে। তাঁর অস্ত্র ছিলো এক নিচুগ্রামের উচ্চারণ। সারা জীবনের কবিতায় এই নিচু স্বরটিকে তিনি বজায় রাখতে পেরেছিলেন। ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’ বা ‘সঙ্গিনী’-র মতো প্রেমের কবিতায় যে নিচু স্বরটি বজায় ছিলো, ঠিক তেমনটাই রয়েছে ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’-র অন্তর্গত মতো তীব্র প্রতিবাদের কবিতাগুলিতেও। এই স্বর বাঙালি মধ্যবিত্তির সাথে লাগসই। এই স্বরটি উচ্চকিত বিদ্রোহ ঘোষণা আর বাধা-বিঘ্নকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অবস্থানের মাঝখান দিয়ে এক ‘টাইট রোপ ওয়াকিং’।

শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, ‘হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়/সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়/এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে/সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়’।

কবিতায় এমন ‘সহজ’ হওয়াও খুব সহজ নয়। উপরের পঙক্তিগুলিও এখন প্রবাদ। কিন্তু এমন নিচু স্বরে উচ্চারিত যে, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা এনার্জি কখনো বিজ্ঞাপনে, রং বাহারে ঝলসে ওঠে না। এই সব পঙক্তির ভিতর রয়েছে অদম্য এনার্জি। ক্রোনোলজির সাথে মিলিয়ে দেখলে খানিকটা খোলসা হবে। ১৯৪০-এর দশকে বাংলা কবিতায় দুটো ধারা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই দশকে নতুন লিখতে আসা কবিদের একাংশ রোম্যান্টিকতাকেই একটা নতুন রূপ দান করেন। তাঁদের একাংশ ছিলেন কলাকৈবল্যবাদী। যাঁরা কবিতায় রাজনৈতিক সংস্রব পছন্দ করতেন না। আর অন্য দল ছিলেন রাজনৈতিকতায় সম্পৃক্ত। এই দশকের একপ্রান্তে যদি থেকে থাকেন অরুণকুমার সরকার, জগন্নাথ চক্রবর্তী, তা হলে অন্য প্রান্তটিতে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

কিন্তু, লক্ষ্যণীয় এ-ও যে, উভয়ের কবি ছিলেন আদ্যন্ত রোম্যান্টিক। অরুণকুমার বা নরেশ গুহর কবিতায় রাজনীতি না থাকলেও মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিকতার ক্লান্তিবোধ ছিলো। তাকে ছিঁড়ে ফেলার আহ্বানও ছিলো। আর সুভাষ বা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যে রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে থাকলেও, মধ্যবিত্তির সমস্যা কিন্তু উপেক্ষিত ছিলো না। পরবর্তী দশকে যখন শঙ্খ ঘোষরা লিখতে এলেন, তখন বাংলা কবিতায় আরো এক সন্ধিক্ষণ। একদল যুবক চেনা নৈতিকতাকে তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে মধ্যরাতে কলকাতা শাসন করছেন অথবা মধ্যরাতেই ফুটপাথে বদল ঘটাচ্ছেন। আক্ষরিক অর্থেই সেই টালমাটাল কাব্যগুলি ছিলো পূর্ববর্তী দশকের কবিতা থেকে সরে আসা। কিন্তু প্রথম থেকেই শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সেই সরে আসা তো ছিলো না, বরং দেখা যায় তিনি তাঁর রোম্যান্টিক অগ্রজদেরকেই সসম্মানে অনুসরণ করেছেন। কলাকৈবল্যবাদীদের নিচু কথনভঙ্গিমা, উইট এবং আত্মবীক্ষণ তাঁর কবিতায় গোড়া থেকেই ছিলো। এবং তা বজায় ছিলো সারা জীবন।

বাংলা কবিতার পাঠকের একটা বড় অংশ সেই সব নৈশ অভিযানকে উপভোগ করলেও কতটা তার শরিক হতে পেরেছিল তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু, ১৯৫০-এর দশকে কবিতা লিখতে আসা তরুণদের মধ্যে সেই নিচু স্বরে কথা বলা মানুষটির অনেক লেখার মধ্যেই পাঠক নিজের দ্বিধাকে, মনের গহীনে নিহিত পাতালছায়ার সাথে আকাশপরিধির দ্বন্দ্বকে খুঁজে পেয়েছিল। পেয়েছিল আত্মবীক্ষণের উপায়কেও। সারাদিনের বাচালবৃত্তির পরে পিশাচ পোশাক খুলে মানবশরীর পরে নেয়ার আবেদনে সে খুঁজে পেয়েছিল তার মনোগহীনে নিহিত ক্লান্তি অপনোদনের উপায়। সে জানতে পেরেছিল, এ জীবনে ‘শব্দহীন’ হওয়াটা কতখানি প্রয়োজন।

এখানেই সম্ভবত পাঠকের মনের নিভৃতে জায়গা করে নেন শঙ্খ ঘোষ। ক্রমে সেই নিচু স্বরটিই বদলে যায় প্রত্যয়ে, সামাজিক অন্যায়ের প্রতিবাদে। তখন তাকে আর কখনো আরোপিত বা বাইরের আদর্শের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া বলে মনে হয় না। তা যে কোনো মানুষেরই কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য অবাম বা বাম- কোনো পন্থাতেই মাথা মোড়াতে হয় না। এর জন্য কোনো রাজনৈতিক পতাকাতলে সমবেত হতে হয় না। মনকে খানিক ‘লালন’ দিলেই সে যে সংবেদী হয়ে উঠতে পারে, এ কথা খুব নিচু স্বরে কবিই বলে দেন। এই সংবেদকেই কি ‘বিবেক’ বলে? এটা জানা যে, ‘বিবেক’ একটা সাপেক্ষ নির্মিতি। কিন্তু এ-ও অনস্বীকার্য যে, ক্ষমতার বিরুদ্ধে সে এক নীরব প্রতিস্পর্ধা। সেই প্রতিস্পর্ধাকেই কি ব্যক্ত করেনি ‘বন্ধুরা মাতি তরজায়’-এর কবিতারা? অথবা ‘অন্ধবিলাপ’-এর মতো কবিতায় ধৃত মহাকাব্যের পুনর্কথন?

স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বপ্নভঙ্গকে পেরোতে পেরোতে, রাজনৈতিক ডামাডোলের দশক আর রেশন, বেকারত্ব, ইত্যাদির সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকেও পেরোতে পেরোতে যখন বিপ্লবের প্রতিশ্রুতিও কিছু লাশ আর ছিন্ন শির হয়ে পড়ে রয়েছে, সেই সময় থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালির সামনে আঁকড়ে ধরার মতো আদর্শেরও যে অভাব রয়েছে, সবটাই যে ‘বাইরে লেনিন, ভিতরে শিব বেলেঘাটার গলি’-তে পর্যবসিত, তা খোলাখুলি বলতে পেরেছিলেন একজনই। একেবারে স্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখিত হয়েছিল ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’-র কবিতাগুলি। এই বইয়ের বেশিরভাগ লেখাই ছিলো সংবাদপত্রের শিরোনাম থেকে উঠে আসা। এর দরকার ছিলো সেই সময়ে। আপাতত শান্তিকল্যাণের খানিক গভীরেই বহমান অস্থিরতার এক গ্যালারি যেন এই বই। ‘পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ’ - এই পঙক্তি কী করে কবিতার লাইন হয়ে ওঠে, ভাবলে থমকে দাঁড়াতে হয়। এক সময়ে ক্ষমতার শীর্ষে বসে থাকা জনৈক রাজনীতিবিদের উক্তি থেকে কী করে তা চিরকালীন ক্ষমতাদম্ভের বাচন হয়ে ওঠে, তা কবি জানতেন। ঠিক সেভাবেই এই পঙক্তিকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতেও কোনো দম্ভী শাসকের বিরুদ্ধে চেতনাকে খাড়া রাখতে পারে এ কবিতা। সেই পথ খোলা রেখেছিলেন তিনি সর্বদা।

‘লাইনেই ছিলাম বাবা’-র রচনাকাল ১৯৯০-১৯৯৩। আর প্রায় সমসময়েই তিনি লিখছিলেন ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’ (রচনাকাল ১৯৮৭-১৯৯৪)। পাশাপাশি দুই কাব্যগ্রন্থ পাঠ করলে আবার থমকে যেতে হয়- দুটি বই কি একই কবির রচনা? একই সময়ে? ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’-তে যেমন সংবাদ মূলত কাব্যের রূপ নিয়েছিল, ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’ তার এক ভিন্ন মেরুতে দাঁড়িয়ে। কবিতা সেখানে কিছুটা জটিল। স্বর আরও অনেক অবনত। প্রায় স্বগতকথন সেই সব কবিতা। ‘তোমার সমস্ত গানে ডানা ভেঙে পড়ে আছে বক/বিতস্তা বা চন্দ্রভাগা শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী/তার সব স্রোত ধুয়ে দিতে পারেনি সে-লাল-/প্রতি রাত্রে মরি তাই, প্রতি দিনে আমি হন্তারক’। খুব চেনা নয় এই কাব্যভাষা। কিন্তু এই ধ্রুপদীয়ানার এক পরত নীচেই যে গভীর এক ক্ষতকে বর্ণনা করে চলেছেন কবি, তা বুঝতে দেরি হয় না। কিন্তু বিস্ময় জাগে ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’-র মতো আঙ্গিক আর ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’-এর আঙ্গিকের মেরুব্যবধান দেখে। ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’ একই আর্তিকে ধরে রেখেছে। একই দুঃসময়কে বর্ণনা করে গিয়েছে। এক পাথরের মতো ঠান্ডা নিশ্চল কণ্ঠস্বরে।

এখানেও পাঠকের বিবেক বড় জায়গা নিয়ে দাঁড়ায়। খবরের কাগজের দৈনন্দিনতা যদি স্মৃতি থেকে বেরিয়েও যায়, তা হলে ‘কেননা বিনাশ সেও কোষে কোষে উৎস রেখে যায়/আমাদেরও বুকে আজ জমেছে আগুনভরা জল’-কে কী ভাবে ভোলা সম্ভব? এই আগুনভরা জলকেই তো বাঙালি বহন করেছে দেশভাগে, খাদ্য সঙ্কটে, বিপ্লবের স্বপ্নে, জরুরি অবস্থায়, শান্তিকল্যাণের ছদ্ম দশকগুলিতে। বহন করেছে রাষ্ট্রিক সন্ত্রাস আর রাজনৈতিক শঠতার সামনে মাথা নোয়াতে নোয়াতে। এই আগুনভরা জল তো কারও ব্যক্তিগত নয়। তা সামূহিক। তাকে লালন করে যে কোনও সংবেদী মানুষের হৃদয়।

‘আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে’ (পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ) জানার পরেও পাঠক এ-ও জানেন, ‘ব্যভিচারী তুমি, তুমি যেখানেই যাও আমি যাব/আমারই পাঁজর ভেঙে যদি শুধু মশাল জ্বালাও/আমার করোটি নিয়ে ধুনুচি নাচাতে চাও যদি/তবু আমি কোনোদিন ছেড়ে যেতে দেব না তোমাকে/এক শতাব্দীর পরে আরেক শতাব্দী আরো এক/আমি যদি না-ও থাকি তবুও আমিই পড়ে থাকে’ (গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ/১৮)। এই উচ্চারণ তিনি না থাকলেও থাকবে। যে কোনো ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে নিজেকে লালন করার সময়ে প্রয়োজন পড়বে এই সব পঙক্তির। এক ‘আমি’ থেকে অগণিত ‘আমি’-তে ভেঙে যাবে স্বর ও ব্যঞ্জন, দাঁড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন। এক অসামান্য স্পর্ধায় সে সহস্রমাথা বাসুকির মতো ফনা তুলবে। তাকে কি ‘বিবেক’ বলা যায়? বেশ। আপাতত সেই নামই থাক। সময়ে বিশেষে সে ‘দ্রোহ’ হয়ে যাবে।

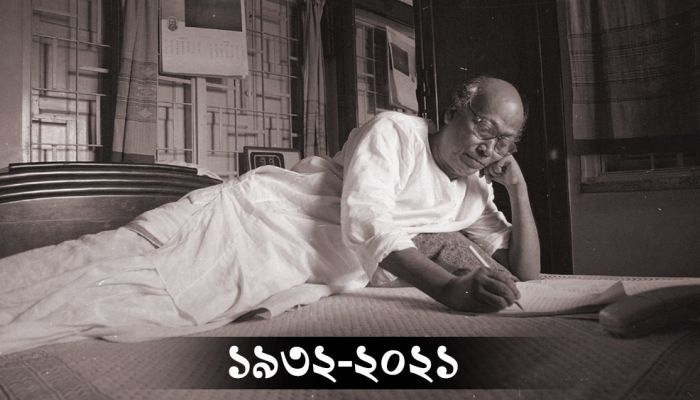

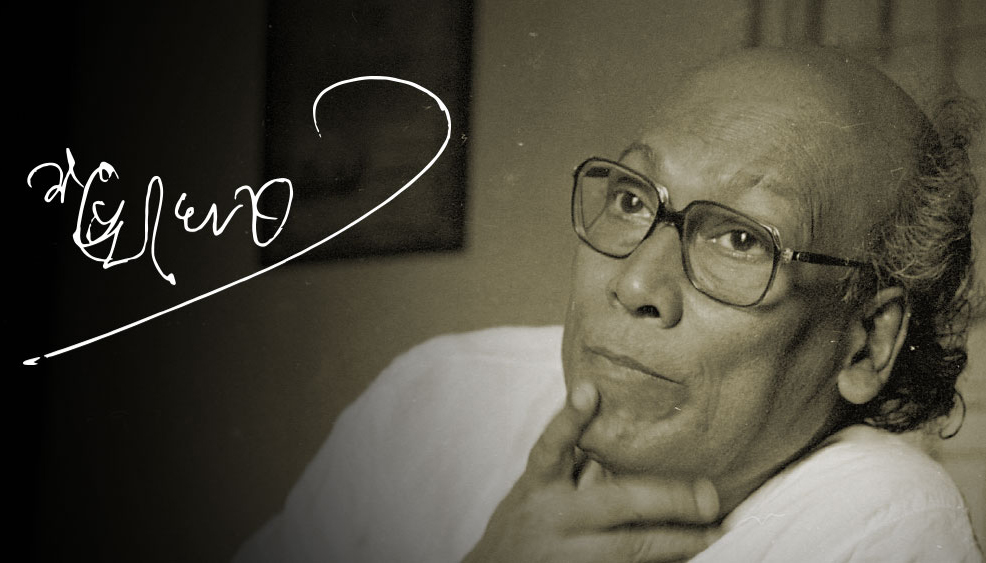

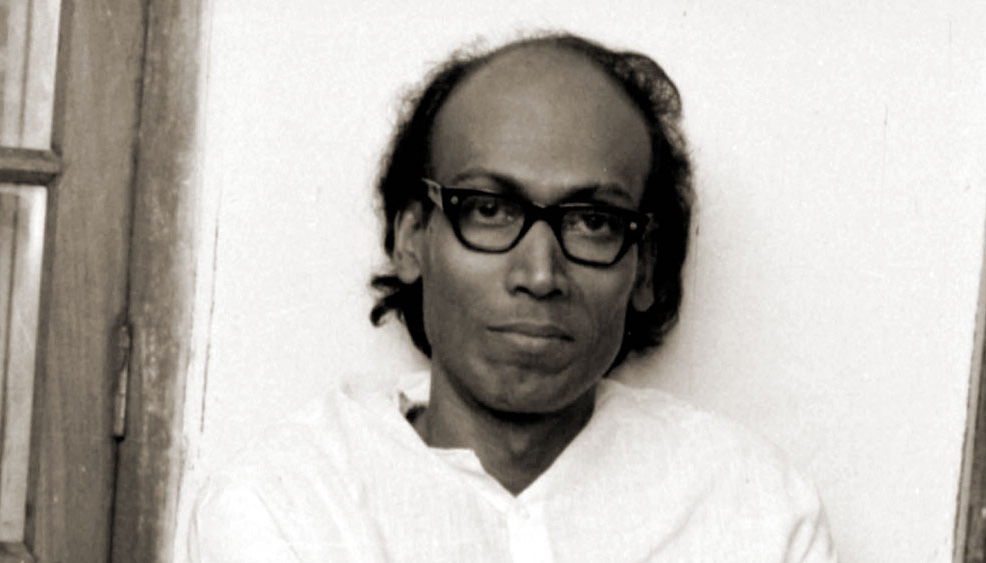

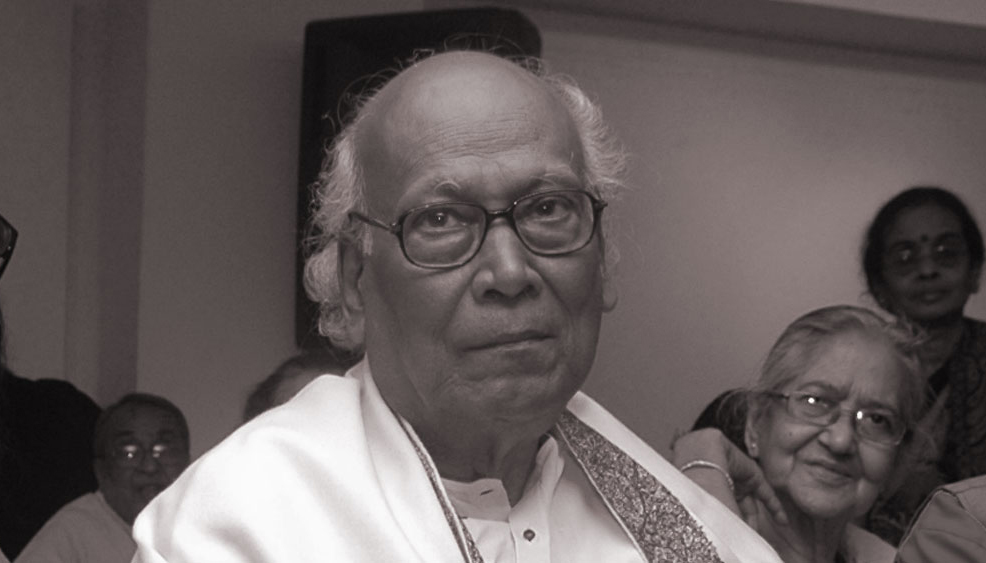

কবি শঙ্খ ঘোষের জন্ম অবিভক্ত বাংলার চাঁদপুরে, ১৯৩২ সালে। আসল নাম চিত্তপ্রিয় ঘোষ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন অধ্যাপনাকেই। পড়িয়েছেন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ, সিটি কলেজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৬৭ সালে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক লেখক কর্মশালায় যোগ দেন। পরে পড়িয়েছেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, সিমলার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বহু পুরস্কারে সম্মানিত। ১৯৭৭-এ ‘মূর্খ বড়, সামাজিক নয়’ কাব্যগ্রন্থের জন্য নরসিংহ দাস পুরস্কার, ওই বছরই ‘বাবরের প্রার্থনা’ কাব্যগ্রন্থের জন্য সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান শঙ্খবাবু। ১৯৮৯ সালে ‘ধুম লেগেছে হৃদকমলে’ কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার, ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’-এর জন্য সরস্বতী পুরস্কার পান। ২০১৬ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ১৯৯৯ সালে বিশ্বভারতীর দ্বারা দেশিকোত্তম সম্মানে এবং ২০১১-য় ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত।

কবিতার পাশাপাশি রবীন্দ্রচর্চাতেও প্রসিদ্ধি। ‘ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ’ তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ। প্রাবন্ধিক হিসেবেও সুবিদিত। ‘শব্দ আর সত্য’, ‘উর্বশীর হাসি’, ‘এখন সব অলীক’ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ।

সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন

© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh