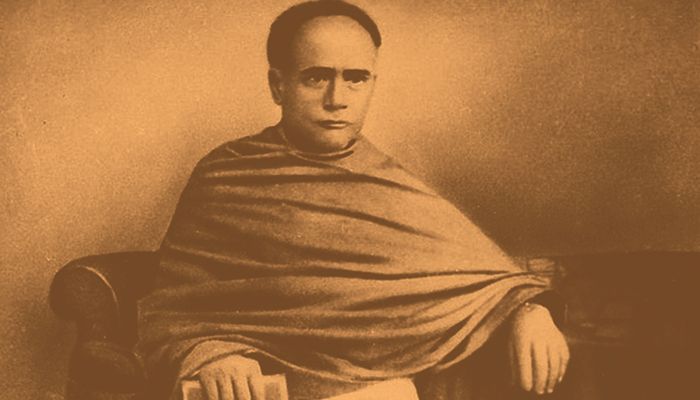

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে জানেন না, তার সম্পর্কে শোনেননি- এমন বাঙালির সংখ্যা বিরল। ইতোমধ্যে আমরা জন্মের দ্বিশতবর্ষ পেরিয়ে এসেছি। অথচ দুইশ বছরেও তার কীর্তি ম্লান হয়নি। তাই স্বকালে যেমন তেমনি উত্তরকালেও বিদ্যাসাগর আলোচিত এবং আলোকিত।

যতো দিন যাচ্ছে, তিনি আরও স্বমহিমাণ্ডিত হয়ে উঠছেন। তার কীর্তিই তাকে আলোচনায় রেখেছে। সমাজে ও দেশের মানুষের মাঝে, অন্ধ-অজ্ঞ-কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে জাগিয়ে তুলতে যে আলো তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সে আলোতেই কেটেছে আঁধার। সে আলোর রেখা ধরেই এগিয়ে চলা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সত্তর বছরের জীবন পেয়েছিলেন। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে সত্তর বছরের জীবনের প্রতিটি দিনকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন মানুষের জন্য, মানুষের কল্যাণে। অসংখ্য কীর্তি তার। তাকে ঘিরেও ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য গল্প-কথা। সবই তাকে মহিমান্বিত করেছে। সেসব গল্প যেমন প্রকাশ করছে তার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, তার জেদী মনোভাব, তার দরদীমন তেমনি বাঙালিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রেরণাও তাতে রয়েছে। তাকে নিয়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য কথা ও কাহিনি।

তার জীবনের এত এত, এতটা কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন, যা তাকে কিংবদন্তিতে পরিণত করেছে। জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে। এদিন সত্যিকার অর্থেই বাঙালি দেখা পেয়েছিল একজন বীর সিংহের; যিনি ব্যক্তিত্বে, কর্মে সিংহের মতোই নেতৃত্ব দিয়েছেন। পারিবারিক নাম ঈশ্বরচন্দ্র। পৈতৃক পদবি বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের লেখা বইয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নাম স্বাক্ষর করেছেন। বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মা ভগবতী দেবী।

বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের উপাধি, যা তিনি পেয়েছিলেন পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতির জন্য। এমন উপাধি ওই সময় আরও অনেকেই পেয়েছিলেন; কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার বাইরে এসে তাদের কেউ-ই ইতিহাসের পাতায় সত্যিকারের বিদ্যাসাগর হননি। পাঁচ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভর্তি হন কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায়। লেখাপড়ার জন্য আট বছর বয়সে বাবার সঙ্গে চলে আসেন কলকাতায়, ভর্তি হন সংস্কৃত কলেজে। বারো বছর এ কলেজে তিনি পড়ালেখা করেন। এখানের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পেয়েছিলেন আশি টাকা বৃত্তি।

পড়ালেখা শেষে কর্মময় জীবন শুরুর বেশ কয়েক বছর পর, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজেই তিনি সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন। কালক্রমে এ কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। বাঙালির উন্নতির জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। বিদ্যাসাগর এ বিষয়টির মমার্থ খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি বাংলায় শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসেন।

সমাজের স্তরে স্তরে যে অশিক্ষা আর কুসংস্কার জেঁকে বসেছে, তাকে দূর করতে চাই শিক্ষা। শিক্ষার বিস্তারে কাজ করার সময়, পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনায় মন দেন। যখন দেশে আধুনিক বিদ্যালয়ই ছিল না, তখন তিনি সারাদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকেন। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় বাংলার প্রথম ছোট লাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন গঠন করলে, সেখানে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

দায়িত্ব পেয়েই, তিনি দক্ষিণ বাংলার প্রতিটি জেলায় পাঁচটি করে স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলগুলো পরিচিতি পায় মডেল স্কুল নামে। শুধু তা-ই নয়, তিনি এক বছরের কম সময়ে বিভিন্ন জেলায় প্রতিষ্ঠা করেন পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয়। তখনই এসব স্কুলে ভর্তি হয় প্রায় তেরশ ছাত্রী। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নারীজাতির উন্নতির জন্য রুখে দাঁড়ান সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বহুবিবাহ নারীজাতির উন্নতির পথে বাধা, সেই বাঁধা দূর করতে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন বহুবিবাহের বিরুদ্ধে।

ব্রাহ্মণসহ উঁচুতলার মানুষের একের অধিক বিয়ের বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু সোচ্চার ছিলেন। বিধবাবিবাহ চালু করতেও তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। তারই উদ্যোগে সরকার ‘বিধবাবিবাহ’ আইন করে। এ বিয়ের সামাজিক স্বীকৃতি দিতে তিনি নিজের ছেলের বিয়ে দেন বাল্যবিধবার সঙ্গে।

সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলায় সরকার সতীদাহ প্রথা রোধ আইন প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় সতীদাহ প্রথার মতো নিষ্ঠুরতা।

গত দুইশ বছরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে অসংখ্য আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। তিনি নিজের কালে যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, তেমনি তার বিরোধীপক্ষ সমালোচনার তিরে তাকে বিদ্ধ করতেও পিছপা হয়নি। বিরোধীপক্ষের লেখায় ও কথায় জর্জরিত হয়েছেন তিনি। নানাভাবে তাকে আঘাত করার চেষ্টা হয়েছে। তাকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু তিনি পিছপা হননি নিজের দায়িত্ব থেকে। যা তিনি সমাজের ও দেশের জন্য মঙ্গলজনক মনে করেছেন, তা বাস্তবায়নে দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে যে কর্মজীবন, তা শেষ হয় ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ থেকে পদত্যাগের মধ্য দিয়ে। এর পর আমৃত্যু (মৃত্যু ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ আগস্ট) তিনি সামাজিক আন্দোলনের পাশাপাশি ব্যস্ত ছিলেন বই লেখা ও বই ছাপার কাজে। কথিত আছে যে, সিপাহী বিদ্রোহের সময় অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া কলেজে সেনানিবাস স্থাপনের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগরকে স্বকালেই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে। সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে; কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো মহৎপ্রাণকে চিনতে ভুল হয়নি বাংলার জাগরণের উদগাতদের। আলোচ্য লেখায় পরিচয় করিয়ে দিতে চাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিবেদিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার সঙ্গে।

বিদ্যাসাগরকে প্রথম কবিতা লিখেছিলেন তার বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে দুটি কবিতা লেখেন। প্রথম কবিতাটির শিরোনাম- ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’, দ্বিতীয় কবিতাটির শিরোনাম- ‘পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ শিরোনামে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ের কবিতাতেই উঠে এসেছে বিদ্যাসাগরের জীবন ও কর্ম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার প্রথম কবিতায় লেখেন- ‘বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে। /করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,/ দীন যে, দীনের বন্ধু!-উজ্জ্বল জগতে হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।/ কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহা পর্বতে,/ যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে, / সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে/ গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে।/- দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী; / যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে/ দীর্ঘশিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি; / পরিমলে ফুলকুল দশ দিশ ভরে; / দিবসে শীতল শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,/ নিশার সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে!’

এ কবিতার মধ্য দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, সেখানে বিদ্যাসাগরের মহত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে বিদ্যাসাগর স্বকালে শুধু নন্দিতই ছিলেন না, তিনি নিন্দিতও ছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতিরা বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছেন, সমালোচনা করেছেন। তাদের সঙ্গে মিলেছিলেন অনেক সাহিত্যিকও।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। বিদ্যাসাগরের বিরোধিতাকারীদের জবাব দিতেই যেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার দ্বিতীয় কবিতাটি রচনা করেন। এ কবিতায় তিনি বিরোধিতাকারীদেরও জবাব দেন।

তাদের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার জানিয়ে ‘পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ কবিতায় লেখেন- ‘শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি/ হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে/ বিদ্যার সাগর তুমি; তব সম মণি,/ মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?/ বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,/হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?/ করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি/ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?/ বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে/সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে;/ কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে/ বিধিতে, হে বঙ্গরত্ন; এ হেন রতনে?/ যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে/ (রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,/ বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?/ কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারংবার।’

আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ শিরোনামের কবিতায় লেখেন- ‘বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে/ অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে/তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা/ প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,/ বঙ্গ ভারতীর ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।/ রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,/হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে/ নব উদ্ধোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।/ যে-বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,/ সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।/ ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;/ ভারতীর পূজাতরে চয়ন করেছি আমি গীতি/ সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে/ মরুর পাষাণ ভেদি প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।’

আলোচ্য তিনটি কবিতার সহৃদয় পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করতে সক্ষম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন বাংলা ভাষার মহৎ দুই কবি। তাদের কবিতার পঙ্ক্তিতে গাঁথা হয়েছে এই কীর্তিমানের জীবন ও কর্ম।

বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে যেমন শৃঙ্খলা দিয়েছেন, ভাষাকে পরিমার্জন করে একটি গতিশীল রূপ দিয়েছেন, তেমনি সমাজ-সংস্কারেও সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার দয়া এবং দানের কথাও অজ্ঞাত নয়। তিনি শুধু লেখক হিসেবে, লেখার মধ্য দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি। সমাজকে এগিয়ে নিতে একজন অগ্রসর মানুষের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা তিনি নিজের কর্মের মাধ্যমে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন।

অথচ এ জন্য যে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সয়েছেন, তাও নিরবে সহ্য করেছেন। জন্মদ্বিশতবর্ষ পেরিয়ে এসেও এই মহৎপ্রাণ মানুষটি তাই আজো বাঙালির আদর্শ ও শ্রদ্ধার আসনে। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে নানা লেখায় নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই লেখাটির সমাপ্তি টানছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ শিরোনামের একটি গদ্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। যার মাধ্যমে বৃহত্তর বাঙালির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, ‘বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।’

সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন

© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh