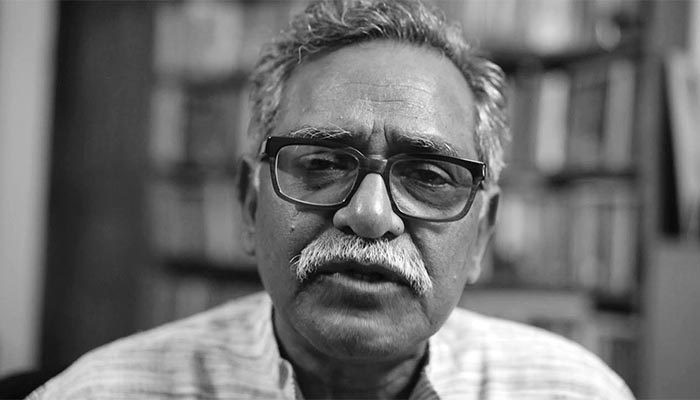

সম্প্রতি দেশকাল পত্রিকার মুখোমুখি হন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। একান্ত সাক্ষাৎকারে উঠে আসে চলমান বিশ্ব রাজনীতি, প্রাণ-প্রকৃতি রক্ষার সংগ্রাম, পুঁজিবাদের সংকট, যুদ্ধ অর্থনীতি, ভূরাজনৈতিক আধিপত্য, নয়া বিশ্বব্যবস্থাসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শাহেরীন আরাফাত

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখছি উন্নয়নের নামে দেশে দেশে যুদ্ধ অর্থনীতি বিকশিত হচ্ছে, প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে কিংবা প্রাকৃতিক-খনিজসম্পদ লুণ্ঠন হচ্ছে। দেশে দেশে উগ্র ডানপন্থা ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের উত্থানের ক্ষেত্রেও উন্নয়নের দোহাই দেওয়া হচ্ছে। কথিত এই উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

এটি পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার গতির সঙ্গে সম্পর্কিত। পুঁজিবাদ একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে কোন গতিতে অগ্রসর হচ্ছে, কীভাবে অগ্রসর হচ্ছে; তার মধ্যে প্রবণতাগুলো কী এবং তার মধ্যে বিরোধগুলো কী, দ্বন্দ্বগুলো কী, তার মধ্যে কী ধরনের বিনিয়োগ বাড়ছে, কোথায় মুনাফা যোগ্যতা বেশি এবং পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা তার নিজের সংকট উত্তরণের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেটি আবার কীভাবে সংকটের মধ্যে পড়ে- অনুসন্ধান করলে আমরা এগুলোর কিছু ধরন পাই। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় জায়গা হচ্ছে মুনাফা। এটি হচ্ছে তার প্রাণভোমরা। মুনাফা যদি শুকিয়ে যায়, তাহলে পুঁজিবাদও শুকিয়ে যায়। সুতরাং মুনাফাকে যতটা সম্ভব বেশি রাখতেই তার সবসময়ের চেষ্টা। এখন মুনাফা যেখানে বেশি থাকে, যে খাতে মুনাফা বেশি হবে সে খাতটি যে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় হবে, তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুঁজিবাদের বিকাশ ও সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় খাত বা বিনিয়োগের ধরনের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন সবসময় চলেছে। যেমন- আমরা এক সময় দেখতাম, ফোর্ড মডেল, জেনারেল মোটরস মডেল। এই মডেলে ব্যাপক মাত্রায় উৎপাদন বা মাস প্রোডাকশন হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ তার উৎপাদন খাতের একটি ধরন উপস্থিত করেছে। ষাট দশক পর্যন্ত আমরা এর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিকাশ দেখি। সত্তর দশকের পরে অধিকতর মুনাফার খোঁজে আরও নতুন নতুন জায়গা সন্ধান করা, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে প্রভাব বলয় সম্প্রসারণ এক নতুন মাত্রা পায়।

৭০ দশক থেকে পুঁজিবাদের কেন্দ্রে সংকট থেকে উত্তরণ চেষ্টায় উৎপাদনশীল খাত থেকে পুঁজি অর্থকরী খাতে যেতে থাকে। ব্যাংক-বীমার মতো অর্থলগ্নির মধ্যে সে উচ্চ মুনাফার সন্ধান করে। দেখা যায় যে, ব্যাংক, বীমা, স্পেকুলেশন- সেগুলোর মুনাফা অনেক বেশি এবং এতে করে সেগুলোর দিকে ঝোঁক বাড়ে। আমরা ক্রমে দেখতে পেলাম যে, ফিন্যান্সিয়াল ক্যাপিটালের আয়তন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। আবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজি, যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে আমরা ফোর্ড মোটর, জেনারেল মোটর কিংবা জিইসির ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম, সেগুলো আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে। যেমন- চীন, মেক্সিকো বা ভারতে চলে আসছে, কারণ, দেশের মধ্যে তাদের মুনাফা হচ্ছে না, মুনাফার সন্ধানে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে। যেসব দেশে মজুরির হার কম, উদ্বৃত্ত মূল্যের হার বেশি সেসব দেশে মুনাফার হার বেশি, তাই তারা সেখানেই যাচ্ছে। এসব দেশে পুঁজি রফতানি হতে থাকে, সুবিধাজনক শর্তে দখল হতে থাকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। তবে এগুলো এমনি এমনি ঘটে না। বিভিন্ন দেশ যেন এর জন্য প্রস্তুত হয়- তা গ্রহণ করতে রাজি থাকে, সে জন্য বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের মাধ্যমে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। ঋণ ও সমর্থক গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে মুনাফাবান্ধব নীতিমালা তৈরি হয়।

তবে এগুলো শুধু অর্থনৈতিক কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না- বাধ্য করতে চাপ, হুমকি, সামরিক অভ্যুত্থান, এমনকি সশস্ত্র আক্রমণ করা হয়েছে। যুদ্ধ এসেছে, সংঘাত এসেছে, দখল এসেছে, নির্যাতন এসেছে। বিভিন্ন দেশে নির্বাচিত সরকার উচ্ছেদ করার ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখি, বিশেষত ৫০ দশক থেকে ইরান, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়াসহ এশিয়া, কঙ্গোসহ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শুরু করে চিলি, ভেনিজুয়েলা কিংবা আর্জেন্টিনা, গুয়াতেমালাসহ লাতিন আমেরিকায় তো অসংখ্য ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। আমাদের অঞ্চলেই আমরা বহুবার সামরিক বাহিনীর ক্যু দেখেছি। এগুলোর প্রধান পৃষ্ঠপোষক বরাবরই ছিল সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন শক্তি, তারা এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দেশে নিজেদের কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে। এই কর্তৃত্ব নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুঁজিবাদ যুদ্ধ অর্থনীতির বিস্তার ঘটিয়ে থাকে। যুদ্ধ, সমরাস্ত্র খাত পুঁজিবাদের অস্তিত্বের জন্যই অপরিহার্য। মানে যুদ্ধ অর্থনীতি পুঁজিবাদ থেকে আলাদা কোনোকিছু নয়। আবার যুদ্ধ অর্থনীতি এমন এক অর্থনীতি, যেখানে মুনাফা নিশ্চিত এবং তার হার অনেক উঁচু। সেখানে যে পণ্য উৎপন্ন হয় তার জন্য বাজারের সন্ধান করতে হয় না। মানে সমাজে চাহিদা আছে কি-না, লোকজনের ক্রয়ক্ষমতা আছে কি-না, তা নিয়ে এখানে কোনো চিন্তা নেই, এর ওপর ওই পণ্যের বাজার নির্ভর করে না। কেননা রাষ্ট্রই এখানে ক্রেতা। রাষ্ট্র যাতে অন্যসব প্রয়োজনীয় খাত বাদ দিয়ে হলেও সমরাস্ত্র কেনে, সামরিক বাহিনী সজ্জিত করায় আগ্রহী হয়, তা নিশ্চিত করতে সেরকম শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

অপরদিকে অন্যান্য ভোগ্যপণ্য যখন উৎপাদন হয়, তখন বিবেচনা করতে হয় যে তা মানুষ কিনতে পারবে কি-না! পণ্য যোগান ও ক্রয়ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা পুঁজিবাদের এক স্থায়ী সমস্যা। তার মোকাবেলায় ঋণ অর্থনীতির বিস্তার ঘটেছে। ক্রেডিট কার্ডভিত্তিক অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে। এভাবে পুঁজিবাদ নিজের ভারসাম্যহীনতা সামাল দিতে থাকে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে পুঁজিবাদের যে পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা তার অসঙ্গতি দিনে দিনে বাড়ছেই। সে কারণে ঋণনির্ভরতা বাড়ছে অনেক। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র সাংঘাতিকভাবে ঋণগ্রস্ত এবং সেখানকার মানুষও ঋণগ্রস্ত। তাকে আয়ের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করতে হয় এবং সেই ব্যয়টি করার জন্য তাকে ঋণ করতে হয়, তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা তৈরি আছে। আর সেই ঋণই আবার তাকে অস্থির করে রাখে। সেই ঋণের জন্য, ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে সারাক্ষণই দৌড়াতে হয়। অস্থির থাকতে হয়। আয়ের জন্য পথ সন্ধান করতে হয়। এই ঋণগ্রস্ততা এবং এই অস্থিরতা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সার্বক্ষণিক সংকট। আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশেও ক্রয়ক্ষমতার সম্পূরক প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অর্থনীতির সম্প্রসারণ চলছে।

যুদ্ধ অর্থনীতির একটা সুবিধা হলো- এর জন্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না, এ ব্যবস্থা চলে রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের সক্ষমতা না থাকলে আন্তর্জাতিক ঋণ ও চাপের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রান্তস্থ দেশগুলোকে বিভিন্নভাবে বিপাকে ফেলে, তার ভেতরে সুবিধাভোগী তৈরি করে সমরাস্ত্র বিক্রির পথ প্রশস্ত করা। যেমন, এক কাশ্মীর নিয়ে দশকের পর দশক ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ বা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব চলছে, চলছে অস্ত্র কেনার প্রতিযোগিতা। বাহরাইন, ইউএই ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি করল; কিংবা সৌদি আরব এদের সঙ্গে নিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে যাচ্ছে। এর সঙ্গে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি এবং সেগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। যুদ্ধ অর্থনীতি একদিকে বিভিন্ন প্রান্তর দখল করার জন্য দরকার; আবার অন্যদিকে এটি পুঁজিবাদের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং নিরাপদ ক্ষেত্র, যা তার উচ্চ মুনাফা নিশ্চিত করবে, তার ক্যাপিটাল অ্যাকুমুলেশন (পুঁজির পুঞ্জিভবন) নিশ্চিত করবে, কর্মসংস্থানের অনিবার্য সমস্যা সামাল দেবে। সেজন্য আমরা সবসময় দেখি যে, যুদ্ধক্ষেত্রগুলো ছোট হয় না। যেমন- ফিলিস্তিনের সমস্যা শেষ হয় না, কাশ্মীরের সমস্যা শেষ হয় না। আর এগুলো ঘিরে চলতেই থাকে সন্ত্রাস, যুদ্ধ। শেষ করা সম্ভব, শান্তি আলোচনা হয় কিন্তু তা যেন অনন্তকালের, যার কোনো শেষ নেই। বরং নতুন নতুন অঞ্চলে যুদ্ধ সংঘাত বিস্তৃত হচ্ছে। যুদ্ধ না হোক, একটি যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবও এই যুদ্ধ অর্থনীতির সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি করে।

এই যুদ্ধ অর্থনীতির সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে কি হয়? যুদ্ধ অর্থনীতি যখনই সম্প্রসারিত হয়, তখনই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত গবেষণা, পণ্য উৎপাদন, নজরদারি ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। এর মানেই তো আরও মানুষ খুন, প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ আরও বিপর্যস্ত হওয়া। যত যুদ্ধাস্ত্র উৎপন্ন হবে, ততই মানুষের জীবন, সম্পদ, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাকে আরও বেশি হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হবে। বিভিন্ন দেশ দখল করে পুঁজি তার মুনাফা বা তার পুঞ্জিভবন বাড়াতে চেষ্টা করে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শুধু মানুষ নয়, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ বেঁচে থাকে তারও ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দেয়। মুনাফামুখী উন্মাদনা থেকেই তৈরি হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা। সব মিলিয়ে মানুষ ও ধরিত্রীর অস্তিত্বই এখন বিপন্ন। পরিবেশ আজ একটি বড় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, পুঁজিবাদ-বিরোধী আন্দোলনেও পরিবেশ ক্রমেই কেন্দ্রীয় স্থানে চলে আসছে। প্রাণ প্রকৃতির অস্তিত্বের সংকট পুঁজির আগ্রাসী সম্প্রসারণের অবধারিত পরিণতি। পৃথিবীর সর্বপ্রাণই এখন বিপন্ন...

যুদ্ধ অর্থনীতিতে শুধু কি সমরাস্ত্র বিক্রির বিষয়টি থাকে, নাকি আরও বেশি কিছু? যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত ভূখণ্ডে অবকাঠামো নির্মাণ থেকে শুরু করে স্পেস স্টেশন, স্যাটেলাইট পর্যন্ত সবকিছুই তো এর সঙ্গে সম্পৃক্ত...

হ্যাঁ, যুদ্ধ অর্থনীতি তো বিচ্ছিন্ন নয়, এর সঙ্গে সমরাস্ত্রের পাশাপাশি আরও বহু ধরনের পণ্য উৎপাদন বিনিয়োগ কর্মসংস্থান সম্পর্কিত। পুরো রাষ্ট্রেরই সামরিকীকরণ ঘটে, যেখানে গোয়েন্দা সংস্থাসহ নজরদারি ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। বর্তমানে যোগাযোগ প্রযুক্তির যে বিকাশ ঘটেছে তাতে কর্তৃত্ববাদী শাসনে মানুষের একেবারে ব্যক্তিগত জগৎ পর্যন্ত দখল করা যায়। এর সঙ্গে সম্পর্কিত পরিবেশ বিধ্বংসী বিনিয়োগ, ফসিল ফুয়েল মানে কয়লা-তেলকেন্দ্রিক অর্থনীতি। আমরা দেখতে পাই যে, পুঁজির পুঞ্জীভবন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, ভোগবাদিতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নানা ধরনের বর্জ্য এখন পুঁজিবাদী বিকাশের অন্যতম প্রধান পরিণতি। বহু ধরনের বর্জ্য- এর মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক বর্জ্য, রাসায়নিক বর্জ্য, পারমাণবিক বর্জ্য, যা সব গিয়ে জমছে বাতাসে ও পানিতে। সমুদ্র, নদী, বন সমস্ত কিছুই ভয়াবহ দূষণের মধ্যে পড়ছে।

সত্তর দশকেই একজন বিশেষজ্ঞ আর্নেস্ট ম্যান্ডেল বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদ এখন একটি ‘পার্মামেন্ট ওয়ার ইকোনমি’ বা ‘স্থায়ী যুদ্ধ অর্থনীতি’র কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করেছে, এবং তা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এর তাগিদ যেমন মুনাফার জন্য, পুঁজির আত্মসম্প্রসারণের জন্য, আবার পুঁজিবাদের সংকট মোকাবেলার জন্যও। সুশানা জুবফ নামে এক মার্কিন বিশেষজ্ঞ, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বর্তমান পর্যায়ের বিশ্বব্যবস্থাকে অভিহিত করেছেন ‘সারভেইল্যান্স ক্যাপিটালিজম’ নামে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সারভেইল্যান্স বা নজরদারি এখন একটি নতুন পর্যায়ে এসেছে।

প্রযুক্তিগত বিকাশের মধ্য দিয়ে অনলাইন জগতে নতুন দুই মহাশক্তি তৈরি হয়েছে এখন- ফেসবুক, গুগল। আমরা যখন ফেসবুকে যাই তখন আমাদের ধারণা হয় যে, আমরা ফেসবুক ব্যবহার করছি। সে কারণে আমরা সানন্দ্যে আমাদের সকল তথ্য, ভালো লাগা মন্দ লাগা সেখানে তুলে দেই। আমাদের যে মনে হয় আমরা ফেসবুক ব্যবহার করছি তা আপাত সত্য; কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো ফেসবুকই আমাদের ব্যবহার করে। কারণ আমরা যেসব তথ্য দেই, সেই তথ্যই হলো তার পুঁজি, এগুলোকে সে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। আমরা যতটা তথ্য দেই, আমাদের তথ্য থেকে সে আরও তথ্য বের করতে পারে। সেই তথ্যগুলো এসব প্রতিষ্ঠানের কেনাবেচার সামগ্রী। এর মধ্য দিয়ে তার মুনাফা হয়, অ্যাকুমুলেশন হয়। এটি শুধু যে ব্যবসায়িক বা করপোরেট জগতে পণ্য বিক্রির কাজে লাগে তা না; এটি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নজরদারিতে আনার জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা মনে করি- গুগলে আমরা সার্চ করছি, আসলে গুগলই আমাদের সার্চ করছে। গুগল দেখে আমরা কি কি সন্ধান করছি, কোথায় যাচ্ছি, কি করছি, কোথায় আমাদের মনোযোগ। তার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রোফাইল তৈরি হতে থাকে। আমরা জানি, গোয়েন্দা সংস্থা তাদের প্রয়োজনমতো একেকজনের জন্য আলাদা ফাইল তৈরি করে, ওই ফাইল তৈরি করতে গোয়েন্দা সংস্থাকে আগে অনেক পরিশ্রম করতে হতো। যার সম্পর্কে সে ফাইল, তার খোঁজ-খবর নিতে হতো, গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখতে হতো, ইন্টারভিউ নিতে হতো, ধরপাকড় করে নানা ন তথ্য জিজ্ঞেস করতে হতো। এখন আর তা দরকার নেই। এখন যার তথ্য দরকার, তা সে নিজেই দিচ্ছে। তার বন্ধু কারা, তার নেটওয়ার্কে কারা আছে, কার সঙ্গে কার যোগাযোগ, তার আইডিয়া কি, তার প্রায়োরিটি, বা পলিটিক্যাল বিলিভ কি এবং সে কোন ধরনের কর্মসূচি পছন্দ করে, কোন ধরনের বইপত্র পছন্দ করে, কোন ধরনের গান পছন্দ করে- সবগুলো সে নিজে নিজেই দিয়ে দিচ্ছে।

এসবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের এই নতুন পর্ব মানুষের শরীর শুধু নয় পুরো মাইন্ড সেট বা মস্তিষ্ক পর্যন্ত দখলে নিতে পারে। শরীর তো আগেই দখলে ছিল, এখন মন পর্যন্ত পুঁজি তার আগ্রাসন সম্প্রসারণ করছে। এর সঙ্গে আবার পুঁজির পণ্য উৎপাদনের জগৎও সম্পর্কিত। মানুষের মনোজগতে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে পণ্য বিক্রির জায়গাগুলো তৈরি করছে। একেকজনের টেস্ট কিরকম, তাকে কোন জায়গা দিয়ে আঘাত করতে হবে, কিভাবে তাকে পটাতে হবে সেটি যেমন অর্থনৈতিক বাজার বিস্তারের ক্ষেত্রে কাজে লাগছে, আবার তা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার জন্যও কাজে লাগছে। এই ডাটাগুলো ম্যানিপুলেট করে তার ভিত্তিতে ভোটারদের প্রভাবিত করার কাজে তা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, ভারতে ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের নির্বাচনগুলোতে এটি আমরা দেশে দেশে আরও ব্যাপকভাবে দেখতে পাব। তার মানে, পুঁজিবাদে কারও ব্যক্তিগত জগৎ বলে আর কিছু নেই।

আর পুঁজিবাদের এই পর্বে প্রত্যেক ব্যক্তিই, শরীর-মনসহ পুঁজির আগ্রাসনের মধ্যে। পুঁজির প্রতিনিধিদের ধারণা যে, এর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ তার অন্তর্গত সংকট থেকে উত্তরণ ঘটাবে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শ্রমের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে, শ্রমিক আন্দোলন বা বাজারের অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি সম্ভব হবে। উৎপাদন ক্ষেত্র পরিবহণ যোগাযোগ যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা রোবট দিয়ে পরিচালিত হয় তাহলে, অনেকেরই এ রকম ধারণা যে, তাহলে তো শোষণ কমে যাচ্ছে বা শ্রমিকদের সঙ্গে কোনো সংঘাত দরকার হচ্ছে না। পুঁজিবাদ এক শোষণ বঞ্চনাহীন নতুন পর্বে প্রবেশ করছে- রিবার্থ অব ক্যাপিটালিজম! কিন্তু বিষয়টি আরও জটিল। বরং প্রকৃতপক্ষে তা এমন এক সম্ভাবনা মানুষের সামনে হাজির করে যা পুঁজিবাদকেই নাকচ করে দিতে উদ্যত।

যেমন যদি মানুষের শ্রমশক্তি দরকার না হয়- যদি মজুরি শ্রমিকশ্রেণির প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তো মানুষের অবারিত অবসর। সেটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত, মানুষ তখন চাপে নয় নিজের আগ্রহে ভালোলাগায় কাজ করবে, আর প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাবে সামাজিক উৎপাদন থেকে; কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য উৎপাদন তো বাজার খুঁজবে, মুনাফা খুঁজবে। এক্ষেত্রে কথিত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে যদি শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমে যায়, তার কর্মসংস্থান কমে যাবে, আয় থাকবে না। তাহলে জিনিসপত্র যাকিছু উৎপাদন হবে সেটি কিনবে কে? রোবট তো কিছু কিনবে না, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যন্ত্রপাতি তো কিনবে না, জমতে থাকবে সব পণ্যসামগ্রী। তাহলে সেটি কিনবে কে? বাজার ব্যবস্থাই তো অচল হয়ে যাবে। যদি উৎপাদন সামগ্রী বিক্রির জন্য না হয়, কিংবা সবার জন্য যদি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তা সুলভ করা হয়, যদি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রহণ সম্ভব হয়, তাহলে তো তাকে আর পুঁজিবাদ বলা যায় না। পুঁজিবাদের লক্ষ্য হলো মুনাফা সর্বোচ্চ করা আর তা করতে গেলে তো বাজার লাগবে, বিক্রির প্রক্রিয়া লাগবে, মূল্য উশুল করতে হবে। সেখানে তার মুনাফা জমবে শোষণ বা উদ্বৃত্ত মূল্যের মাধ্যমে। সেটি যদি না হয়, তাহলে ভ্যালু রিয়েলাইজ হবে না, পুঁজির যাত্রা আটকে যাবে। তার মানে সংকট উত্তরণ করতে গিয়ে পুঁজিবাদ তার জন্য নতুন মাত্রার সংকটের মধ্যে প্রবেশ করছে। বরং সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে নতুন বিশ্বব্যবস্থার।

পুঁজির বিশ্বায়ন এখন এক বাস্তবতা, এর তাগিদ এসেছে মুনাফার হ্রাসমান প্রবণতা, আইনি বন্ধন, পরিবেশ ও মানবাধিকার রক্ষার শর্ত, উৎপাদন ব্যয়ের বৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে বের হয়ে নতুন কোনো ক্ষেত্র সন্ধান যেখানে পুঁজির এসব বাধা কম; কিন্তু মুনাফা যোগ্যতা বেশি। পুঁজি তাই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে, উচ্চ মুনাফা আর অবাধ তৎপরতার জন্য বিভিন্ন দেশে যায়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কোম্পানি অন্যান্য দেশে চলে গেছে। চীনে এদের বিশাল অংশ গেছে, ভারতে গেছে, ভিয়েতনামে মেক্সিকোতে গেছে। ফলে তার আদি দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে ভাটা পড়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজি যেন অবাধে প্রান্তস্থ দেশে যেতে পারে সেজন্য উন্নয়ন, বিদেশি সাহায্য, স্যাপ ইত্যাদি নামে নীতিকাঠামো পরিবর্তনে প্রবল চাপ দেওয়া হয়েছে। সে হিসেবে বহু দেশেই উচ্চ মুনাফায় বহুজাতিক কোম্পানি প্ল্যান্ট খুলেছে; কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, উৎস দেশের জন্য এটি একটি বুমেরাং হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বায়নে এসব দেশে বিশেষত ব্যাপকসংখ্যক কর্মসন্ধানী মানুষের জন্য নতুন সংকট তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি চলে যাচ্ছে বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে সেদেশে বেকারত্ব বেড়ে যাচ্ছে। যে দেশ থেকে পুঁজি অন্যত্র গিয়ে তার মুনাফার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে সেই যাত্রাই সেই উৎস দেশে আবার বেকারত্ব বৃদ্ধি করছে। পুঁজি চলে যাচ্ছে অন্যখানে, তার গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে, অথচ মানুষ তো তার নিজের দেশেই আছে। তার তো কাজ দরকার, আয় দরকার। সংকট ঘনীভূত হচ্ছে সেখানে।

পুঁজির মুনাফামুখি গতিশীল প্রক্রিয়ায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে অভূতপূর্ব হারে, সঙ্গে সঙ্গে অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন ও কর্মসংস্থান। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো যুক্তরাষ্ট্রেও অপ্রাতিষ্ঠানিক, চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী কর্মসংস্থানই বেশি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলোতেও স্থায়ী কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমেছে। বৈষম্য বৃদ্ধি, অভিবাসী জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস ইত্যাদির সামাজিক রাজনৈতিক অভিঘাতে যুক্তরাষ্ট্রসহ শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমাজে নতুন উত্তেজনা দ্বন্দ্ব সংঘাত তৈরি হচ্ছে। এসব দেশে যে বর্ণবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদ বা অভিবাসন বিরোধিতা শক্তিশালী হচ্ছে, কর্মসংস্থানের সংকট তার অন্যতম কারণ। ডানপন্থী রাজনীতি এটিকে ব্যবহার করে বলছে- অভিবাসীরা এলে আমাদের কাজ নিয়ে নেবে। আসলে অভিবাসীরা তো কাজ নিয়ে যায়নি, কাজ নিয়ে দূরে চলে গেছে পুঁজি। পুঁজি মুনাফা বাড়ানোর জন্য এদিক সেদিক ছুটছে, প্রযুক্তি ব্যবহার করে দশজনের কাজ একজনকে দিয়ে করাচ্ছে। এবং রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নিচ্ছে না। মানুষের এই অনিশ্চয়তা আর অসহায়ত্বের ওপর ভর করে বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে ডানপন্থী, বর্ণবাদী, সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটছে।

তার মানে পুঁজিবাদের গতি যত বেশি বাড়ছে, পুঁজি যত বিস্তৃত হচ্ছে, তত বেশি অপচয়, প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে। এমন একটি জায়গায় পুঁজিবাদ যাচ্ছে, যেখানে সে অস্তিত্ব সংকটে পড়ছে। আর এই ধারাতেই তৈরি হচ্ছে সামাজিক রাজনৈতিক নতুন নতুন দ্বন্দ্ব সংঘাত।

বিশ্বে মানবসমাজ টিকে থাকবে কি-না, সে প্রশ্নও উঠছে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি কারণ, আরেকটি হলো ওয়েস্ট বা বর্জ্য। প্লাস্টিক নদী-নালা সমস্ত কিছু গ্রাস করছে, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ইলেকট্রনিকস। যত বেশি ইলেকট্রনিক পণ্যসামগ্রী ব্যবহার বাড়ছে, যতবেশি অনলাইন তৎপরতা বাড়ছে, তত বেশি ইলেকট্রনিক বর্জ্য বাড়ছে, ভয়ংকর পরিস্থিতি। এর সঙ্গে আছে নিউক্লিয়ার বর্জ্য। আরও রয়েছে যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং এ থেকে সৃষ্ট বর্জ্য, যার অনেকই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। পুঁজির প্রয়োজনে, সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক, জৈব ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে নানা রকম গবেষণা হচ্ছে। সেই গবেষণা থেকে বায়ুমণ্ডল, নদী-সমুদ্র বিপজ্জনক দূষণের শিকার হচ্ছে। সেগুলো থেকে আবার নতুন নতুন নানারকম বিপজ্জনক জিনিস তৈরি হচ্ছে।

পুঁজিবাদের অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা উন্মাদনায় যে প্রাণঘাতী প্রবৃদ্ধি ঘটছে তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নানা মাত্রার ভারসাম্যহীনতা। ধারণা করা হয়, করোনাভাইরাস হচ্ছে তারই একটা ফলাফল। মানুষসহ প্রাণ প্রকৃতি বিনাশে যত দক্ষতা আর শক্তি তৈরি করেছে পুঁজিবাদ, আর সেকারণেই মানুষের সুরক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষতা-সক্ষমতা বাড়েনি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জিনিস পুরো পৃথিবীকে তাই একেবারে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিতে পারছে, এরকম একটি কঠিন নিরাপত্তাহীন অবস্থায় এসে আমরা পৌঁছেছি। এটিই পুঁজিবাদের অবধারিত পরিণতি।

এই যে উন্নয়ন দর্শন, যে উন্নয়নের নামে একচেটিয়া পুঁজিবাদ পুরো বিশ্বে তার আগ্রাসন চালাচ্ছে। এর বিপরীতে মানুষের স্বাভাবিক উন্নয়নের ধারা- দুটিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

আসলে এখন যাকে ‘উন্নয়ন’ বলা হয়, সেই উন্নয়ন দর্শনের একটি প্রধান অস্ত্র হলো- ইল্যুশন তৈরি করা, মানুষের মধ্যে একটি ঘোর তৈরি করা। ঘোর তৈরি করে কীভাবে? শিক্ষিত সমাজের মাথায় এই ঘোর আরও বেশি। তারাই লেখায় কথায় নিজেদের মাথায় বসে যাওয়া উন্নয়নের ঘোর ছড়ায়। বিজ্ঞাপনসহ নানা বিধ প্রচার, শিক্ষাব্যবস্থা, মতাদর্শিক আধিপত্য ধ্বংসকেই অনেকসময় উন্নয়ন হিসেবে হাজির করে তার গ্রাহ্যতাও তৈরি করতে সক্ষম হয়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত এই ঘোর এমনকি দখল করে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরও। বাংলাদেশে তাই এ রকম দেখা যায় যে, গরিব মানুষের খাওয়ার জায়গা নেই, ঘর নেই কিংবা তার জমিও নেই; কিন্তু তার কাছে গিয়েও যদি জিজ্ঞেস করা হয়- আপনার এলাকায় কি উন্নয়ন হয়েছে? তিনি বলবেন- হ্যাঁ, খুব উন্নয়ন হয়েছে। কীভাবে বুঝলেন যে, উন্নয়ন হয়েছে? এখানে জমির দাম বেড়েছে! জমির দাম বেড়ে গেলে তার কি লাভ? তার তো কোনো লাভ নাই। কিংবা কেউ বলতে পারেন যে, আমাদের এখানে এই যে বিল্ডিং হয়েছে, দেখেন না! কিংবা এখানে একটি সেতু বা কালভার্ট হয়েছে। অথচ নিচে কোনো নদী নেই। বাংলাদেশে এ রকম অনেক সেতু হয়েছে যেখানে এখন আর কোনো নদীর অস্তিত্ব নেই, নদী খুন করেই তথাকথিত উন্নয়ন হয়েছে। নানা দাপুটে প্রচারণার মধ্য দিয়ে মানুষকে উন্নয়ন সম্পর্কে এরকম একটি ঘোরের মধ্যে রাখা হয়। মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল বিশ্বাস তৈরি করা হয় যে, যে কোনো ধরনের নির্মাণকাজ হলেই সেটিকে উন্নয়ন বলা যায়! আরেকটা বদ্ধমূল বিশ্বাস হলো জিডিপি দিয়ে উন্নয়ন পরিমাপ, যা বাংলাদেশ ও বিশ্বের অনেক বিশেষজ্ঞের মাথাও খেয়ে ফেলে। এসবই তৈরি করে ইডিওলজিক্যাল হেজিমনি বা মতাদর্শিক আধিপত্য।

অর্থশাস্ত্রের যে দর্শন ধারা এখন ইডিওলজিক্যালি প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে তার পেছনে আছে পুঁজিপন্থী সব শক্তি, এই দর্শন ধারায় যেভাবে অর্থনীতি ব্যাখ্যা করা হয়, যেভাবে প্রচার-প্রপাগান্ডা হয় তাতে শিক্ষিত সমাজে চিন্তার ক্ষমতা গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে। সারাক্ষণই আমরা আলাপ-আলোচনা শুনি যে, জিডিপি কতটা বাড়ল? জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার কত? অমুকের জিডিপি কত, পার ক্যাপিটা জিডিপি কত? এই যে সারাক্ষণ আমরা এসব শুনতে থাকি, এর মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যেও এই ধারণা জন্মায়- জিডিপি কত, সেই অনুযায়ী আমাদের উন্নয়ন নির্ধারিত হবে। মানুষের দারিদ্র্যের সঙ্গে বা তার যে অপমান, যে বঞ্চনা, তার ওপর যে নির্যাতন, নিপীড়ন চলে কিংবা তার জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, তার বন শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার নদী শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার পানি শেষ হয়ে গেল, শিক্ষা চিকিৎসা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে, তারপরও মানুষের কাছে মনে হবে- উন্নয়ন তো হচ্ছে।

যেমন- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখি- নদী হলো আমাদের প্রকৃত বিকাশের পথে একটা কেন্দ্রীয় শক্তির জায়গা। এই নদীর কারণে আমাদের মাটি উর্বর, বেশিরভাগ জমি তিন ফসলি, অনেক সহজে কম খরচে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়। নদীর কারণে মৎস্যসম্পদের বিশাল সম্ভাবনা, এর কারণেই আমাদের জলপথ সম্ভাবনা অনেক শক্তিশালী, যাতে খুবই কম খরচে পরিবেশসম্মতভাবে সারাদেশ জুড়ে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে দাঁড় করানো যায়। এই নদীর কারণে আমাদের ইকো সিস্টেমে প্রাণবৈচিত্র্য অনেক বেশি। অথচ এই নদীগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে! আমাদের রাস্তাঘাট যেভাবে নির্মাণ হচ্ছে, সেতু যেভাবে নির্মাণ হচ্ছে, দখলদারিত্ব যেভাবে হচ্ছে- এগুলোর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, নদী শেষ হয়ে যাচ্ছে। নদী শেষ হবার পেছনে ভারতেরও একটি বড় দায় আছে। অথচ এই যে নদী শেষ হয়ে যাওয়াটা তো উন্নয়ন হিসাবের মধ্যে নেই, ব্যয় বা ক্ষতি হিসেবে তা পরিমাপ করা হচ্ছে না।

নদী শেষ হয় হোক, কতটা কন্সট্রাকশন হবে, জিডিপির তো এটিই হিসাব। একটি বন শেষ হয়ে গেলে মানুষের যে ক্ষতি হয়, বন আমাদের যে সেবা দেয়, সেটি তো জিডিপি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। ঢাকা শহরে আমরা যদি দেখতাম যে, প্রচুর বট গাছ আছে, ফল গাছ আছে, নিম গাছ আছে- এগুলো যদি ঢাকা শহরে থাকত, ঢাকা শহরের পাশে যদি বুড়িগঙ্গার পরিষ্কার পানি থাকত, তাহলে ঢাকা শহরের মানুষজনের অসুখ-বিসুখ এমনিতেই অর্ধেক থাকত না। দেখা যেত- শ্বাসকষ্টসহ মানুষের অনেক রোগ এমনিতেই কমে গেছে। এখন ঢাকা শহরের অনেক মানুষ শ্বাসকষ্টে ভোগেন, হার্টের সমস্যা, ক্যানসার অনেক বেড়ে গেছে, এর সবই এই ধারার ‘উন্নয়নের’ অপরিহার্য পরিণতি।

তার মানে, যেটিকে ‘উন্নয়ন’ বলা হচ্ছে, সেটি হচ্ছে পুঁজিবাদ বিকাশের একটা ধরন, পুঁজির পুঞ্জিভবনের একটা প্রক্রিয়া। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে মধ্যস্বত্বভোগী পুঁজিপতি তৈরি হয়েছে, বড় আকারের চোরাই কোটিপতি তৈরি হয়েছে- যারা মানুষের জীবন-জীবিকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তার বিনিময়ে, সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে এবং বাইরে পাচারও করছে। আর এরাই দেশ শাসন করছে, নীতি নির্ধারণ করছে এবং সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচারের বর্তমান ধারা টিকিয়ে রাখার জন্য দমন পীড়ন, কর্তৃত্ববাদী শাসনের মধ্যে ঢুকছে। তার মানে, এমন নয় যে, শখ করে শাসকরা দমন পীড়ন, ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরতন্ত্রের পথে যায়, যায় তার ক্ষমতা ও শোষণ-লুণ্ঠন নিরাপদ করার জন্য। তারা সম্পদ কেন্দ্রীভবন যেভাবে করছে, তা যদি অব্যাহত ও নিশ্চিত করতে হয় তাহলে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করতেই হবে। না হলে মানুষ তো প্রতিবাদ করবে, মানুষ তো বন ধ্বংসের প্রতিবাদ করবে, নদী ধ্বংসের প্রতিবাদ করবে, উচ্ছেদ ও দখলের প্রতিবাদ করবে। যাতে কোনো প্রতিবাদ না হয়, কোনো প্রশ্ন না ওঠে, মানুষের ঘোর যেন অব্যাহত থাকে এবং দ্রুত ও ব্যাপকভাবে যাতে সম্পদ কেন্দ্রীভবন হয়, সেজন্য তারা স্বৈরতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদের পথে যায়। আইনি-বেআইনি পথে মানুষকে দমন পীড়ন করে।

আমরা তাকেই উন্নয়ন বলবো যার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক নাগরিক একটি সম্মানজনক জীবন পাবে, তার কর্মস্থলে থাকবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ, এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এসব বিষয় নিশ্চিত থাকবে। বায়ু, পানি নিরাপদ থাকবে, জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা থাকবে। এগুলো নিশ্চিত করাই হলো মূল কথা। একটি দেশে জিডিপি কম থাকতে পারে; কিন্তু যদি মানুষ দেখে যে তার শিক্ষা নিয়ে, চিকিৎসা নিয়ে, আশ্রয় নিয়ে, জীবিকা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই, টেনশন নেই, সেটিই আসল উন্নয়ন। বাংলাদেশে অসংখ্য পরিবার আছে, যারা ঘুমাতে পারে না রাতে, তার সন্তানের লেখাপড়া কীভাবে হবে, টাকা-পয়সা কোথায় পাবে কিংবা তাদের যদি অসুখ হয় কোথায় চিকিৎসা করাবে, এত টাকা কোথা থেকে আসবে? সেই জন্য তাকে বলতে হয়- চিকিৎসার জন্য কিন্তু টাকাপয়সার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সেটি রাখার জন্য সে টাকার সন্ধানে যায়। এখানে যারা দুর্নীতি করে তারাও অনেকসময় এই যুক্তিটাই দেয়- আমরা যদি টাকাটা না রাখি, বিপদে পড়লে চিকিৎসা করাব কি দিয়ে? এই উদ্বেগ দিনে দিনে আরও বাড়ছে কারণ সবকিছুই ক্রমান্বয়ে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান উন্নয়ন দর্শনের ধারায় চিকিৎসা ব্যয়বহুল হচ্ছে, শিক্ষা ব্যয়বহুল হচ্ছে, পরিবহণ, গ্যাস-বিদ্যুৎ সব সেবা খাত ব্যয়বহুল হচ্ছে। কারণ এই সব খাতই মুনাফা-অন্ধ তৎপরতার মধ্যে টেনে আনা হয়েছে।

এমন একটি পরিস্থিতির কথা যদি আমরা চিন্তা করি- ১৬ কোটি মানুষের এই দেশে মানুষের শিক্ষা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না, তার সন্তানদের একই মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণে সমান সুযোগ থাকবে, তার জন্য টাকা-পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। কিংবা চিকিৎসার ব্যয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এ রকম একটি পরিস্থিতি দরকার যেখানে পরিবারের মধ্যে সন্তানদের লেখাপড়া হবে কীভাবে, চিকিৎসা করাবে কীভাবে, মেয়েরা রাস্তায় বেরুলে নিরাপদে ফিরবে কি-না এসব উদ্বেগ থাকবে না! নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক অধিকার, শিক্ষা আর চিকিৎসা- এই চারটি যদি আমরা নিশ্চিত করি, তাহলে তো জীবনের ভার এমনিতেই কমে যাবে। আমাদের উন্নয়নের ঘোরের মধ্যে রাখা হয় সে কারণে উন্নয়নের মৌলিক বিষয়গুলোই মানুষের চিন্তার মধ্যে আসে না। যে কারণে একজন গরিব মানুষও তার শিক্ষা, চিকিৎসার কি হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেয়ে এলাকায় ‘উন্নয়ন’ কি হল তা নিয়ে বেশি ঘোরে থাকে- জমির দাম বাড়ছে, কিংবা বিল্ডিংয়ের সংখ্যা বাড়ছে। জমির দাম বাড়লেও তার জীবনে কোনো পরিবর্তন কিন্তু আসছে না। মানে আগে এক বিঘা জমির দাম ছিল দশ হাজার টাকা, এখন দশ লাখ টাকা- তাতে ওই জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়, এর কোনো পরিবর্তন তো হচ্ছে না। ওই জমি তো একই থাকছে।

পুঁজিবাদী চিন্তা কাঠামোতে ফিকটিশাস অ্যাসপিরেশন (কল্পিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা) তৈরি হয়। এটি অনেক বুদবুদ, কাগুজে জিনিষকে উন্নয়ন হিসেবে দেখায়। উন্নয়ন মানে জমির দামটা বাড়ল শুধু, সারবস্তু তো একই! শেয়ার বাজারের শেয়ারের মতো- আসল জিনিসের খবর নেই; কিন্তু কাগজের দাম বেড়ে যাওয়ায় ওই কেনাবেচার মধ্য দিয়েই কারও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে গেল, আবার পতনের কারণে অনেকে সর্বস্বান্ত হলো। প্রতারণা, জালিয়াতি এবং মানুষকে উন্মাদ বানানো- মানুষকে উন্মাদ না বানিয়ে তো এই উন্নয়ন দর্শন চলতে পারে না। মানুষকে উন্মাদ বানানো মানে- এই ব্যবস্থা মানুষকে মোবাইল কেনার জন্য, কোক খাওয়ার জন্য উন্মাদ বানায়। এনার্জি ড্রিংক খেতে হবে, মডেল বদলাতে হবে, আরও কেন আরও কেন- সারাক্ষণ একটি অস্থিরতা। এই অস্থিরতার মধ্যে মানুষ যত থাকবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তত সারভাইব করতে পারবে। মানুষকে সারাক্ষণ একটি উন্মাদনার মধ্যে রাখলে সে টাকার জন্য সারাক্ষণ অস্থির হয়ে ঘোরাঘুরি করবে। পুঁজির কাজ সহজ হবে।

মাইক্রোক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ, কিংবা সামাজিক ব্যবসার নামে দারিদ্র্যকে জাদুঘরে পাঠানোর কথা বলেছেন, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ক্ষুদ্র ঋণ সামাজিক বৈষম্য গোছাতে বিপরীত প্রভাব ফেলেছে বলে আপনার লেখায় উঠে এসেছে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ঋণের প্রভাবকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

একসময় মুহাম্মদ ইউনূস, ফজলে হাসান আবেদরা যেভাবে ক্ষুদ্র ঋণকে মহিমান্বিত করতেন, এখন তাদের দাবিটা সেভাবে শোনা যায় না। কারণ, ক্ষুদ্র ঋণের বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে গ্রামাঞ্চলে যদি বড় ধরনের কোনো পরিবর্তনই আসত, গ্রাম যদি ওইরকম জায়গাই হতো; তাহলে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন- এই মাত্রায় মাইগ্রেশন তো দেখা যেত না। দারিদ্র্য বিমোচনের যে সংখ্যা-পরিসংখ্যান আমরা দেখি, সেটির মধ্যেও অনেক ভুল তথ্য আছে। দারিদ্র্যসীমা বলে যে সীমাটি সরকার দেখায়, এটিও একটি আন্ডারএস্টিমেটেড সীমা। বিশ্বব্যাংক একটি সীমা দেখায়, এটিও খুব আন্ডারএস্টিমেটেড সীমা। নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের যে দায়-দায়িত্ব, সেটি থেকে রাষ্ট্রকে অব্যাহতি দেওয়া এবং ব্যক্তিকে দায়ী করে তাকে পুরো বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া- এই দুটি কাজ এই ক্ষুদ্র ঋণ এবং এনজিও মডেল করে। এখন আবার অনেক করপোরেট এনজিও রয়েছে। যেমন- গ্রামীণ ব্যাংক থেকে অনেক করপোরেট গ্রুপ তৈরি হয়েছে, ব্র্যাক থেকে অনেক করপোরেট গ্রুপ তৈরি হয়েছে। তার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ক্ষুদ্র ঋণের মধ্য দিয়ে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান খুব সফলভাবে পুঁজি পুঞ্জীভবন করেছে।

গরিবদের ফিন্যান্সিয়াল মার্কেটে নিয়ে আসার কৃতিত্ব মুহাম্মদ ইউনূস, ফজলে হাসান আবেদকে অবশ্যই দিতে হবে- নতুন একটি ব্যাংকিং সিস্টেম বা নতুন একটি ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট, এটি পুঁজিবাদের জন্য নতুন একটি দিগন্ত উন্মোচন করেছে। গরিবদের এই বিশাল বাজারে যুক্ত করার জন্য তারা কৃতিত্বের অধিকারী। এর জন্যই মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পেয়েছেন। তবে এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন হবে, এটি হলো- প্রতারণামূলক কথা, এটি সবাই এখন বুঝতে পারেন। সোশ্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রাম নিয়েও আছে সরকারের মৌখিক বাগাড়ম্বর- গরিবদের জন্য এত টাকা দিচ্ছি, দুস্থ ভাতা এত দিচ্ছি। অথচ কাঠামোগত কারণ, যেমন- যদি নদী ভাঙন হয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভুল প্রকল্পের কারণে; সেখানে যে দারিদ্র্য তৈরি হয়, সেটি সমাধান করতে গেলে তো পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পের কিংবা নদী নিয়ে যে চিন্তা-ভাবনা সেটির পরিবর্তন করতে হবে- তা না হলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এখন নদী ভাঙনের ফলে যে সর্বহারা হচ্ছে, তাকে গিয়ে আমি ক্ষুদ্র ঋণ দিলাম একটু, সেটিতে তো কোনো কাজ হবে না। তার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নেই। পরিবারের একজন অসুস্থ হলে পুরো পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যদি ঠিক না হয়, তাহলে সে এই ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে কী করবে? এই ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে খরচ করে কাজ খুঁজতে কেউ কেউ বিদেশে গেছেন। এদের অনেকের বিদেশে গিয়ে ক্ষুদ্র ঋণের টাকাও গেছে, তার জমিও গেছে এবং ঋণগ্রস্ত হয়ে আবার ফেরত আসতে হচ্ছে। সফল হয়ে ঋণ থেকে মুক্ত হয়েছেন এরকম সংখ্যা খুবই কম।

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত রেমিট্যান্স ও গার্মেন্টস খাতনির্ভর, এ দুটি খাতই বিশ্ববাজারের ওপর নির্ভরশীল; করোনাকালে দেখা গেছে এ দুটি খাতই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে, যার ফলে দেশের অর্থনীতি ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ সংকটকালে বিদেশনির্ভর অর্থনীতি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে প্রবল, চলমান আর্থিক সংকট থেকে বের হতে আশু করণীয় কি বলে মনে করছেন?

আসলে রফতানিমুখী উন্নয়নের প্রবল পরামর্শ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফের পক্ষ থেকে সবসময়ই ছিল। তাছাড়া বৈশ্বিক ও দেশীয় বিভিন্ন অনুকূল শর্তের কারণে গার্মেন্টসের বিকাশ হয়েছে। বাংলাদেশে রফতানি আয় যা হয়, তার প্রায় ৮০ শতাংশ তো গার্মেন্টস থেকেই আসে। ফলে গার্মেন্টসে যে কোনো সংকট হলে তা পুরো রফতানি বাণিজ্য তথা বৈদেশিক মুদ্রা আয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করার পরিস্থিতি তৈরি হয়। গার্মেন্টস নিয়ে ভিয়েতনামের সঙ্গে আমাদের প্রতিযোগিতা রয়েছে। ভিয়েতনাম সেকেন্ড পজিশনে যাবে, না-কি বাংলাদেশ সেকেন্ড পজিশনে যাবে- এ নিয়ে একটা ধাক্কাধাক্কি এখনো চলছে। তবে ভিয়েতনামে যদি গার্মেন্টস বিপদগ্রস্ত হয়, গ্লোবাল মার্কেটে চাহিদা যদি ফলও করে, তাদের অর্থনীতিতে তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না, কারণ তাদের রফতানি আয়ে গার্মেন্টসের অংশ ১১-১২ শতাংশ; কিন্তু বাংলাদেশে হবে, কারণ বাংলাদেশের রফতানি আয়ে গার্মেন্টসের অংশ ৮০ শতাংশ। তার মানে, অন্যান্য খাতগুলো যেভাবে বিকাশ দরকার ছিল, কর্মসংস্থানের জন্য বা রফতানির জন্য, সেগুলোর তেমন উদ্যোগ ছিল না।

আসলে জাতীয় অর্থনীতি কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পুরো বিষয়কে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কোনো সরকার ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি কিংবা সেরকম কোনো পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। এখানে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়, সেগুলো দু’দিক থেকে আসে। একটি হলো- বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা, যারা বহুজাতিক কোম্পানির প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। আরেকটি হলো- দেশের বৃহৎ পুঁজিপতিরা। এই দুই গ্রুপের চাহিদা এবং উদ্যোগ কিংবা তাদের যে অগ্রাধিকার, সে অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ দেখা যায়। গার্মেন্টস খাত সংকটে পড়লেও, গার্মেন্টসের মালিকরা এর মধ্য দিয়ে সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছে। এখন গার্মেন্টসে যখন সংকট হচ্ছে, তার চাপ পুরোপুরি যাচ্ছে শ্রমিকদের ওপর দিয়ে। ইতিমধ্যে প্রায় লাখখানেক শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন; কিন্তু গার্মেন্টসের মালিকরা, অন্তত বড় বড় মালিকরা সরকারের কাছ থেকে প্রণোদনা প্যাকেজ বা সুবিধামতো ব্যাংক লোন পাচ্ছে। করোনাকালের সংকটের অজুহাত তুলে গার্মেন্টসের মালিক এবং অন্যরা নানা সুযোগ নিচ্ছে তাদের আধিপত্য বাড়ানো, মজুরি যাতে আর না বাড়ে সেটি নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে অর্থ নেওয়া মানে- এটি পাবলিকেরই অর্থ। নিজেদের মুনাফা আরও বাড়ানোর জন্য মালিকরা করোনাভাইরাস মহামারির এই সুযোগটি নিচ্ছে, যদিও করোনার জন্য কাজ হারাচ্ছে গার্মেন্টসসহ নানা খাতের শ্রমিকরা।

রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে প্রায় এক কোটি মানুষ কাজ করে, যাদের টাকায় বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের শক্ত ভিত্তি তৈরি হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে রেমিট্যান্সের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। রেমিট্যান্সের টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রবাসী শ্রমিক পরিবারে ভোগ চাহিদা বেড়েছে, তাদের নানা ভোগ্যপণ্য কেনাকাটার যে চাহিদা, তার অনেকখানি রেমিট্যান্সের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর সঙ্গে আবার দেশের উৎপাদন ও আমদানিসহ সেবাখাতের তৎপরতা সম্পর্কিত। সেই রেমিট্যান্সের প্রবাহ কমে গেলে শুধু যে কর্মসংস্থানের একটি বড় ক্রাইসিস হবে তা না, সামগ্রিকভাবে দেশের ভেতরে যে অর্থনৈতিক তৎপরতা, বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক ধরনের অর্থনৈতিক তৎপরতা- পরিবহণ, ছোট দোকান, মোবাইল ব্যবসা, ভোগ্যপণ্যের বাজার এগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

পুঁজিবাদে এ রকম অনিশ্চয়তা, বা ওঠা-নামা অস্বাভাবিক নয়, তা করোনাভাইরাস ছাড়াও হতে পারত। করোনাভাইরাসে এটি আরও দ্রুততর এবং ব্যাপকতর হয়েছে। এরকম সংকট বিভিন্ন সময় হতোই। সৌদি আরবে কাজ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ, সেখানকার অর্থনীতি যদি মন্দাক্রান্ত হয়, তাহলে তো সেখানে কর্মসংস্থান কমবে, তারা অভিবাসী শ্রমিক ফেরত পাঠাবেই। আমাদের অর্থনীতি যদি এরকম নির্ভরশীল থাকে, তাহলে তো সবসময় একটি নাজুক অবস্থা থাকবেই। এর মূল ধাক্কাটা পড়ে প্রবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের ওপর। এত লুটপাট এবং সম্পদ পাচার হয়েও যে বাংলাদেশের অর্থনীতি টিকে আছে, এটার প্রধান কারণ হলো রেমিট্যান্স এবং গার্মেন্টসের আয়। তবে শ্রমজীবী মানুষ, যারা গার্মেন্টসে কাজ করতেন কিংবা প্রবাসে কাজ করতেন, তাদের জীবনে এ সংকট আরও বড় আকারে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

করোনাকালে দেখা গেছে, অর্থনীতির বড় খাতগুলো যেমন- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কিংবা সেবামূলক খাত মাত্র দুই মাসের বন্ধে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে- এর কারণটা কী? যদিও সরকার বলছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ হবে। অথচ বিশ্ব ব্যাংক এই তথ্যগুলোকে ভুল বলছে। বিষয়গুলোকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

বাংলাদেশে এখন আমরা যে ব্যবস্থার মধ্যে আছি, সেখানে তো কোনো প্রতিষ্ঠানই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। যেমন- বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (বিবিএস) এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার গুরুতর দায়িত্ব আছে। সে অর্থনীতি সম্পর্কে তথ্য দেবে, পরিসংখ্যান দেবে, ডাটা দেবে। সেই ডাটার ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা হবে, সেই ডাটার ভিত্তিতে মানুষ বুঝতে পারবে- কার কি অবস্থা, কোন দিকে যাচ্ছে। গবেষকরা সেখান থেকে ডাটা নিয়ে গবেষণা করবে, পথপ্রদর্শন করবে বা সুপারিশ করবে; কিন্তু পুরো ঘটনাই ঘটছে অন্যরকম। দেখা যাচ্ছে- এটি এমন এক প্রতিষ্ঠান, যে ডিকটেশন অনুযায়ী ডাটা তৈরি করছে। তাকে যেভাবে বলা হয়, সেভাবেই ডাটা তৈরি করে। বিবিএস ছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশনসহ অন্য যতগুলো প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউট আছে, সরকার সবগুলোকেই অকার্যকর করে দিয়েছে। বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ নিয়েও সমস্যা আছে। তার ফলে এখানে স্বচ্ছতা নেই- কি কি হচ্ছে তা আমরা কিছুই জানতে পারছি না; আর দুই নম্বর হলো- ক্ষমতাবানরা যে যা-ই করুক না কেন, তার কোনো জবাবদিহি নেই। যারা দ্রুত সম্পদের মালিক হচ্ছে, তাদের জন্য তো এটি সুবিধাজনক। কারণ তাকে কোনো জবাবদিহির জায়গায় যেতে হচ্ছে না। আমরা দেখি যে, বাংলাদেশে যত বিশাল বিশাল প্রকল্প, সেগুলো অত্যন্ত ব্যয়বহুল, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি খরচ, এটি কি কারণে হতে পারে? দেখা যাচ্ছে - যারা এর সুফলভোগী, মানে এসবের বরাদ্দ মাত্রাতিরিক্ত বেশি হলে যারা লাভবান হবে, তারাই এসব প্রকল্প নির্ধারণের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, তারাই এই প্রকল্প চালাচ্ছে, তারাই ব্যয় নির্ধারণ করছে। এখানে কোনো চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যাপার নেই, কোনো স্বচ্ছতাও নাই। এরকম যা খুশি তাই করা অব্যাহত রাখা ও নিশ্চিত করার জন্য গণতন্ত্র হরণ করতে হয়। ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা চলে যাচ্ছে, এমনকি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো সুরক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সিন্দুক থেকে টাকা চলে যাচ্ছে। যেন পুরো দেশের কোনো মা-বাবা নেই।

মানে বাংলাদেশের সব সম্পদ যেন এতিম অবস্থায়। এসব দিয়ে খুব দ্রুত টাকা বানাচ্ছে যারা, খুবলে খাওয়ার মতো, তাদের জন্য স্বৈরশাসন খুব সুবিধাজনক। তাতে তো কোথাও কোনো জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। মিডিয়া এবং বিদ্বৎসমাজের একটি বড় অংশই দেখা যাচ্ছে- সারাক্ষণ এগুলোরই বন্দনা করছে। মানে, যা-ই হোক, তাতেই তারা খুশি। লাভে-লোভের তাড়নায় এ রকম হাল হয়েছে। তার ফলে আমরা প্রকৃত চিত্র পাচ্ছি না এবং এভাবে দেশের ভবিষ্যৎ একটা গুরুতর সংকটের মধ্যে যাচ্ছে। যারা পুঁজি বানাচ্ছে বা দ্রুত বিশাল কোটিপতি হচ্ছে, তারা এই অনিশ্চিত সংকটজনক যাত্রার কথা জানে। জানে বলেই তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে চিন্তা করে না। তারা যে কোনো সংকটের মুখে এই দেশ ত্যাগ করবে, সেই প্রস্তুতি তাদের আছে।

সেজন্য আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন দেশে ক্ষমতাবানদের সেকেন্ড হোম- কম টাকায় মালয়েশিয়া থেকে শুরু করে বেশি টাকাওয়ালাদের নিউইয়র্ক পর্যন্ত। এই যে সেকেন্ড হোম, থার্ড হোমের মতো বিভিন্ন জিনিস বানানো, এটির তো কারণ আছে। তারা নিজেরাই যে ব্যবস্থাটি তৈরি করছে, তারা জানে যে, এটি কোনো টেকসই ব্যবস্থা না। এ ব্যবস্থায় যে কোনো সময় বড় ধরনের ধস নামতে পারে; কিন্তু এই সংকট তো ১৬ কোটি মানুষের ওপরে পড়বে। পুরো চাপ তো তাদের ওপরেই যাবে এবং সেটি কোন মাত্রায় যাবে, তা চিন্তা করাও কঠিন।

আপনি দীর্ঘদিন ধরে তেল-গ্যাস জাতীয় কমিটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে জাতীয় কমিটি বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে; কিন্তু গত কয়েক বছরে এর কার্যক্রমে কোনো গতি দেখা যাচ্ছে না। জাতীয় কমিটির সীমাবদ্ধতা, সংকটগুলো আসলে কী? এ থেকে উত্তরণ কোন পথে সম্ভব?

এগুলোর সাধারণ কিছু কারণ আছে। সাধারণ কারণ হলো- ২০১৮ সাল থেকেই মূলত জাতীয় কমিটির কার্যক্রমে কিছুটা স্থবিরতা আসছে। যদিও এর আগে থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে। ২০১৪ সালের আধখেঁচড়া নির্বাচন, আর ২০১৮ সালে তো কোনোরকম নির্বাচন ছাড়াই সরকার ক্ষমতায় এল। ২০১৮ সালের পরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সব চুরমার হয়ে গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বলে আর কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন। মানুষের মধ্যে এরকম একটা ধারণা হয়েছে যে, এই সরকার যা খুশি তা-ই করতে পারে, কোনোকিছু করেই কিছু হবে না। যেমন- সরকার যদি ন্যূনতম গণতান্ত্রিক হতো, তাহলে জাতীয় কমিটির যেসব আন্দোলন হয়েছে, তার অনেককিছুই তারা বাস্তবায়ন করত।

সরকার কেন সেই পথে যায়নি? দুই কারণ- এক. তারা বিভিন্ন পক্ষের কাছে দায়বদ্ধ। যেমন- রামপালের জন্য ভারতের কাছে, উপকূলীয় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুকেন্দ্রগুলোর জন্য চীনের কাছে, রূপপুরের জন্য রাশিয়া ও ভারতের কাছে, আর এখানকার যে সাবকন্ট্রাকটার আছে, তাদের কাছে। দুই. জনগণ কি ভাবল, জনগণ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে কি-না, বিরক্ত হয়েছে কি-না, এর বিরোধী কি-না তাতে তো এধরনের সরকারের কিছু আসে যায় না। যেসব দেশে বুর্জোয়া ব্যবস্থা থাকলেও, অন্তত নির্বাচনী প্রক্রিয়া রয়েছে, তাদের তো নির্বাচনের কথা ভাবতে হয়। নির্বাচনের কথা ভাববার ন্যূনতম জায়গা যদি বাংলাদেশে থাকত, তাহলে সুন্দরবনবিনাশী রামপাল প্রকল্প অনেক আগেই বাতিল হতো। দেশে গণতন্ত্র থাকলে দেশবিনাশী রূপপুর প্রকল্পসহ বিভিন্ন সর্বনাশা প্রকল্পও অগ্রসর হতে পারত না। কারণ এসবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ তৈরি হতো। এরকম একটি পরিস্থিতি একটা সাধারণ সংকট তৈরি করেছে। মানুষের মধ্যে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, কোনো কিছুতেই কিছু হবে না। সমাজে এরকম হতাশা গভীর করা সরকারের জন্য একটি বড় সাফল্য। আর সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় কমিটির কথা বললে, এর মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে, তাদের নিজস্ব তৎপরতা আছে, কর্মসূচি আছে। ২০১৮ সালে নির্বাচন নিয়ে তাদের অনেকের খুবই ব্যস্ততা ছিল। ওই নির্বাচনের পর দেশে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে একের পর এক অনেকগুলো ইস্যু এসেছে, যার কারণে বিভিন্ন দল খুবই ব্যস্ততায় ছিল, আছে। ইস্যুর ক্ষেত্রে, কর্মসূচির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর তো আলাদা আলাদা অগ্রাধিকার থাকতে পারে। ২০১৮ সালের আগে পরে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যান্য অগ্রাধিকার ছিল।

জাতীয় কমিটিকে নতুন করে সচল করার জন্য ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি জাতীয় কনভেনশন হয়, শরিক সব রাজনৈতিক দলই সেখানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এই কনভেনশন কেন্দ্র করে এর আগের কয়েক মাসে বিভাগীয় ও আঞ্চলিক সমাবেশ হয়েছে, এসব সমাবেশে আমি গেছি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও তাতে অংশ নিয়েছেন। সেই কনভেনশনে আমরা নতুন বেশকিছু কর্মসূচি গ্রহণ করি। সেটি ২০২০ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। তার আগে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সভা সমাবেশ হয়; কিন্তু মার্চ থেকে করোনাভাইরাসের কারণে বেশ কিছু বড় পরিকল্পিত কর্মসূচি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যায়নি। তবে এই সময়ে আমাদের বহু নেতা কর্মী করোনা আক্রান্ত কর্মহীন মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

২০২০ সালের জন্য যেসব কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল- ভোলা গ্যাসক্ষেত্র অনেক বাজে শর্তে রুশ কোম্পানির হাতে তুলে দেয়ার পরিবর্তে বাপেক্স দিয়ে উত্তোলনে যাবার দাবিতে বরিশাল থেকে ভোলা পদযাত্রা, এশিয়া এনার্জির অপতৎপরতা বন্ধ করে ফুলবাড়ী চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে ফুলবাড়ী থেকে দিনাজপুর পদযাত্রা, রামপাল রূপপুর প্রকল্প বাতিল করে জাতীয় কমিটির বিকল্প মহাপরিকল্পনা প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবিতে কক্সবাজার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত উপকূলীয় লং মার্চসহ বিভিন্ন কর্মসূচি। রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে সভার মধ্য দিয়েই তো প্রোগ্রামগুলো ঠিক করা হয়েছিল। তারা সবাই সম্মত ছিলেন। তবে করোনাভাইরাসের কারণে যতটুকু সম্ভব ছিল ততটুকুও করা গেলো না অন্যান্য কর্মসূচির কারণে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব না হলে কতটুকু সম্ভব করতে পারতাম, সেটি তো আমরা এখন বলতে পারি না। জাতীয় কমিটির দলগুলো বা দলের বাইরেও তো অনেক মানুষ আছে, যারা জাতীয় কমিটির কাজের ব্যাপারে আগ্রহী, সমর্থক কিংবা অনেক সময় সক্রিয় অংশগ্রহণকারী; করোনাভাইরাসের কারণে সবার মধ্যেই অনিশ্চয়তা ছিল। প্রোগ্রামগুলো বাতিল করতে হয়েছে।

জাতীয় কমিটিতে কয়েকটি দল প্রাধান্য পাওয়ার কারণে নেতৃত্ব কুক্ষিগত হয়ে গেছে বলে অনেকে অভিযোগ তুলেছেন...

দল ছাড়াও তো আবার কার্যকর কর্মসূচি নেওয়া মুশকিল। এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা দল করতে চান না; কিন্তু সক্রিয়ভাবে জাতীয় কমিটির কর্মসূচিতে থাকতে আগ্রহী; এই মানুষদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে তারা তো সংগঠিত না। সংগঠিত একটা শক্তিও তো দরকার। সুতরাং দলেরও দরকার আছে। জাতীয় কমিটির আলাদা পরিচয় তৈরি করার ব্যাপারে দলগুলোর কর্মীদেরও আগ্রহও ছিল বরাবর। ২০১৯ সালের জাতীয় কনভেনশনে বহু অঞ্চলের মানুষ, যারা বিভিন্ন দল করে তারাও জাতীয় কমিটিকে আলাদাভাবে দাঁড় করানোর বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। আন্দোলন নানা রকম ওঠানামার মধ্য দিয়ে যায়।

একটি দল তো অনেক ধরনের কাজ করে। সুতরাং দল যদি চায় তার দলের একটা ব্যানার, উপস্থিতি, পোস্টার সেটিও তো অযৌক্তিক না। অনেক আন্দোলনের সময় আমরা নিয়ম করেছি- দলের ব্যানার থাকবে না, পোস্টার থাকবে না, সেভাবে আমরা অনেক প্রোগ্রামই করেছি। বড় আকারে যেসব সমাবেশ হয়েছে, বা লং মার্চের বিভিন্ন সমাবেশে আমরা এটি করেছি। দলগুলো রাজিও হয়েছে। জাতীয় কমিটির যে গঠন সেরকম মঞ্চ বাংলাদেশে আগে কখনো হয়নি, বা অন্যান্য দেশেও ঠিক এরকম পাওয়া কঠিন। এগুলো আমরা বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া, মাঝেমধ্যে কিছু মতপার্থক্য- এগুলোর মধ্য দিয়েই তো আমরা এগিয়েছি। এবং অনেক সাফল্যও অর্জন করেছি। আমি মনে করি জাতীয় কমিটির অর্জন শুধু দাবি আদায় নয়, উন্নয়ন দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির রাজনৈতিক বোধ সৃষ্টিও এই আন্দোলনের বড় সাফল্য। তরুণদের অংশগ্রহণই জাতীয় কমিটির আন্দোলন সংগ্রামের প্রধান ভিত্তি ছিল। তা আরও পরিণত রূপ নেবে এই প্রত্যাশা করি।

তবে আমি মনে করি জাতীয় কমিটির কার্যক্রমে গতি আনতে নেতৃত্বের পরিবর্তন হওয়া দরকার। বহুবছর আমি দায়িত্বে ছিলাম, এখন নতুন নেতৃত্ব আসা উচিৎ। নেতৃত্ব ধরে রাখার সংস্কৃতি থেকে না বের হতে পারলে নতুন নেতৃত্ব তৈরি হয় না। সেজন্য আমি গত অক্টোবর থেকে জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছি। আমি এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত থাকব। আশা করি, নতুন নেতৃত্ব আগের ধারাবাহিকতায় জাতীয় কমিটির কার্যক্রমকে আরও বিকশিত করতে সক্ষম হবে।

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে জানা যায়, ভোলা গ্যাসক্ষেত্রে তিনটি কূপ খননের কাজ বিনা দরপত্রে রুশ কোম্পানি গাজপ্রমকে দেওয়া হয়েছে এবং সেটিও দ্বিগুণ দামে। দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুসন্ধান চালাচ্ছে, রুশ রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিটি। নিজস্ব সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি কোম্পানির ওপর নির্ভর করার কি কারণ থাকতে পারে?

দুর্নীতি বা কমিশন ছাড়া আর কোনো কারণ নেই। সরকারের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের লবি আছে। সরকারের মধ্যে চীনা লবি আছে, ভারতের লবি আছে, রাশান লবি আছে, মার্কিন লবি আছে, জাপানি লবি আছে, দেশের বৃহৎ কোটিপতিদের লবি আছে। আবার কোনো কোনো লবি আবার ওভারল্যাপিং আছে, একটির সঙ্গে আরেকটি একসঙ্গে কাজ করে। বরং বাংলাদেশি লবিরই অভাব। বাংলাদেশের স্বার্থ দেখার মতো কোনো শক্তিশালী লবি সরকারের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের এই লবিগুলোর একেকসময় একেকটির প্রতিযোগিতা থাকে, আবার সহযোগিতাও থাকে। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা একই সঙ্গে চলে। রাশান লবি গাজপ্রমকে নিয়ে হাজির হয়েছে এবং একটি জায়গা তৈরি করেছে। যেমন- রূপপুরে আছে রাশান লবি। রূপপুর প্রকল্পের মধ্যে আবার ভারতও আছে। ভারত এটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছে। ভোলা গ্যাসক্ষেত্রে তিনটি কূপ খননের কাজ বিনা দরপত্রে রুশ কোম্পানি গাজপ্রমকে দেওয়া অর্থনৈতিক কিংবা পরিবেশগত- কোনো দিক থেকেই যৌক্তিকতা দিতে পারবে না সরকার। বাপেক্স সেটি আবিষ্কার করেছে এবং তারা সেটি অনুসন্ধান- উত্তোলন করতে খুবই সক্ষম। বাপেক্স এই দায়িত্ব নিলে তার খরচ পরবে অর্ধেক। পুরো উপকূলীয় অঞ্চলে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কোনো দরকার নাই। ভোলা গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস গেলেই বড় সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অথচ এই পুরো গ্যাসক্ষেত্র তারা রাশান কোম্পানির কাছে তুলে দিচ্ছে। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, এর আগে রাশান কোম্পানি যে কূপগুলো খনন করতে গিয়েছিল, সেগুলো তারা নষ্ট করে ফেলেছে। সেটি আবার বাপেক্সকে ঠিক করতে হয়েছে। ভোলা গ্যাসক্ষেত্রে তারা কি করবে, এটির কোনো নিশ্চয়তা নেই। সচিব বললেন, ‘ব্যাপারটা বুঝতে হবে!’ এই ব্যাপারটা যে বুঝতে হবে, সেটি আমরা বুঝি। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য বড় দেশকে খুশি করার ব্যাপার আছে সেই সঙ্গে আর্থিক স্বার্থ এবং কমিশন বড় আকারে ভূমিকা পালন করছে। কারণ বাপেক্সের জন্য লবি করার এখানে কেউ নেই। গাজপ্রমের জন্য লবি করার জন্য এখানে ক্ষমতাবান লোক আছে। সেটিই হলো কারণ- জাতীয় সংস্থা এতিম, তাকে দেখার লোক নেই। ভোলার মধ্য দিয়ে তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সম্প্রতি চীন-ভারতের মধ্যে যে আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে, এটি বিশ্বব্যাপী দুই সুপার পাওয়ার মার্কিন-চীনের দ্বন্দ্ব হিসেবেই মনে করছেন অনেকে। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে এর প্রভাব কী হতে পারে? দক্ষিণ এশিয়া ও আমাদের দেশেও চীনের প্রভাব বৃদ্ধির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আর সেটি এখন আগের মতো অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধতা থাকছে না। রাজনীতিক প্রভাবও যুক্ত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও ভূরাজনীতিক এবং বাংলাদেশে এ দ্বন্দ্বের প্রভাব কীভাবে পড়বে?

বাংলাদেশে তো আগে মস্কোপন্থী, চীনপন্থী রাজনীতির দুটি ধারা ছিল। সেই চীন ও সেই রাশিয়া এখন নেই, ব্যবসা বাণিজ্যে দু’দেশই আগুয়ান, তার কারণে এখন বাংলাদেশ সরকারই তো সবচেয়ে বড় চীনপন্থী, বা পিকিংপন্থী এবং সেই সঙ্গে মস্কোপন্থীও, দিল্লিপন্থী তো বটেই, ওয়াশিংটন তো তাদের মাথাতেই আছে। এখন যে টেনশন তৈরি হয়েছে চীন এবং ভারতের মধ্যে, সেটি বাংলাদেশ সরকারের জন্য একটু কঠিন জায়গা। কারণ ভারত রাজনৈতিকভাবে খুবই প্রভাবশালী, বাংলাদেশের বহু প্রতিষ্ঠান তার করায়ত্ত, মিডিয়া থেকে শুরু করে অনেক সংস্থা যেগুলো রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেসব জায়গায় তারা প্রভাবশালী। তারা ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। চাপ দেওয়ার জন্য খুবই ক্রুড ফর্মে কাজ করে, যা পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করার মধ্যে আমরা দেখেছি। এটি তাদের নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো। কারণ পেঁয়াজের রফতানি বন্ধ করার ফলে, ভারতের পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারাই প্রতিবাদ করেছে। তাদের মাথায় বাড়ি মেরে বাংলাদেশকে শায়েস্তা করার কৌশল ছিল এটি। এর আগেও ভারত পেঁয়াজ রফতানি বন্ধ করেছে, চাল রফতানি বন্ধ করেছে। তো, ভারত খুব টেনশনে আছে এটি তো বোঝাই যাচ্ছে; কিন্তু বাংলাদেশ সরকার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায়। এর আর্থিক কারণও আছে। আবার বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চীনা লবিও তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। সুতরাং, এটিকে ব্যালেন্স করার একটি প্রক্রিয়াই সরকারের অব্যাহত থাকবে। ভারতকে সন্তুষ্ট করার জন্য সরকার তাদের কোনো চাহিদা তো অপূর্ণ রাখেনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে, ভারতকে আমি যা দিয়েছি, তার প্রতিদান তারা কখনো দিতে পারবে না, তারা কখনো ভুলতে পারবে না।

তো, ভারত এখন যা করবে- চীনের ব্যাপারে তার ক্ষোভটাকে পুঁজি করে আরও কিছু দাবি করবে। সরকার যে অবস্থায় আছে- ভারত যা চাইবে তা-ই দেবে। ভারতকে সুবিধা দেওয়ার তো শেষ হয়নি এবং চীনের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখবে। চীনের সঙ্গে আবার ফিন্যান্সিয়াল কিছু বিষয়ও আছে। চীন বিনিয়োগ কমিশন ইত্যাদি ব্যাপারে খুব উদার। এটিও তো শাসকদের জন্য একটি আকর্ষণের জায়গা। নিজেদের একটি ব্যালেন্সেরও ব্যাপার আছে। এই কারণে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বাংলাদেশ সরকার বাদ দেবে না- চীনপন্থী হিসেবেই থাকবে; কিন্তু ভারতকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের আরও ক্ষতি হবে। চীন যেসব প্রকল্প নিয়ে আসছে, সেটিও বাংলাদেশের জন্য ভয়ংকর। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রই তো চীনের প্রধান প্রকল্প। যা বাংলাদেশের জন্য সর্বনাশের প্রকল্প। যে কোনোভাবে প্রফিট বাড়ানোই হলো চীনের লক্ষ্য। এ জন্যই তারা রাজনৈতিকভাবে এখানে একটি অবস্থান তৈরি করার চেষ্টা করবে। ভারতের সঙ্গে তার একটি টেনশন থাকবে।

ভারত-চীন যুদ্ধ হবে বলে আমার মনে হয় না; কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব আবার বৈশ্বিক যুদ্ধ অর্থনীতিকে পুষ্টি জোগাবে। যুদ্ধ যুদ্ধ ভাবটা দেশের মধ্যে সরকারের সমর্থন বাড়ানোরও একটা কায়দা। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত এত জোরদার থাকবে না। কারণ চীনের অর্থনীতি বিশ্ব পুঁজিবাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব পুঁজিবাদ এখন যেভাবে দাঁড়াচ্ছে, প্রযুক্তিগত, আর্থিক বা বাজারের দিক থেকে চীনের অর্থনীতিকে কোণঠাসা করে বা বাদ দিয়ে তার অগ্রসর হওয়া সম্ভব না। এটি ঠিক তথাকথিত ঠান্ডা যুদ্ধকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো না যে, অপর পক্ষকে আমি ফেলে দিলাম। চীন যদি বসে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিও দাঁড়াতে পারবে না। আবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া চীনের পক্ষেও তার সম্প্রসারণ কঠিন। ভেতরে ভেতরে একটা বোঝাপড়া তাদের মধ্যে থাকবেই। তার মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে কিছু টেনশন তৈরি হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন ও ক্ষমতাধর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেই চীনা লবি এবং অ্যান্টি চীনা লবি আছে। তাদের মধ্যে আমরা বিভিন্ন সময়ই সংঘাত দেখি এবং মাঝে মধ্যে খুবই মারমার, কাটকাট হয় চীনের সঙ্গে। অথচ শেষমেশ আমরা দেখি, এই বিরোধ কখনোই সম্পর্ক ছিন্ন করার দিকে যাচ্ছে না! কারণ যুক্তরাষ্ট্রের বহু ব্যবসায়ী গ্রুপ, বহু বিশেষজ্ঞ আবার চীনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কংগ্রেসের মধ্যে বহু লোক আছে, যারা বিভিন্নভাবে চীনের বেনিফিশিয়ারি। সুতরাং এটি ঠান্ডা যুদ্ধের মতো কোনো জায়গায় যাবে না। এভাবে চলতেই থাকবে, একটা লো-লেভেল কনফ্লিক্টের সুর দিয়ে চলতেই থাকবে। বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে চীন আবার অনেককিছু মেনে নিতে রাজি, যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড় দিতে রাজি। চীন তো সমাজতন্ত্র নিয়ে যাচ্ছে না, চীন পুঁজিবাদ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। আসলে চীন হচ্ছে পুঁজিপন্থী নতুন একটি মডেল, যার প্রবৃদ্ধি অনেক দ্রুত হচ্ছে, যে মডেলের সম্প্রসারণ অনেক দ্রুত হচ্ছে। সুতরাং চীনের তো ছাড় দিতে কোনো অসুবিধা নাই, আপোষ করতে কোনো রাজনৈতিক সমস্যা নাই। চীন তার বলয় আরও বাড়াতে চায়, তা না দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো উপায়ও নাই। আর যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সক্ষমতাও এখন নড়বড়ে, ভারসাম্যহীনভাবে অতিকায় সামরিক শক্তি ছাড়া আর সবদিকেই তার অবস্থা খারাপ।

নতুন ওয়ার্ল্ড অর্ডারের জায়গা থেকে চীনকে কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

চীন অর্থনৈতিকভাবে অনেক শক্তিশালী হলেও মতাদর্শিক আধিপত্যের জায়গায় এখনো অনেক পিছিয়ে। আমরা যদি দেখি- আন্তর্জাতিক শিক্ষা নেটওয়ার্ক, মিডিয়া নেটওয়ার্ক, বুদ্ধিবৃত্তিক নেটওয়ার্ক- যেগুলোর মধ্য দিয়ে জনমত তৈরি হয়, সেখানে চীনের সেরকম কোনো অবস্থান নেই। এসব জগৎ এখনো প্রধানত মার্কিন নিয়ন্ত্রণে। তবে তার একক আধিপত্য আর থাকবে না, চীনকে স্পেস দিতে হবে। ইউরোপের স্পেসও বাড়বে সামনে। এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য আমরা দেখেছি সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের আগ পর্যন্ত। সেটি আর দেখা যাবে না। আমি সেসময়, ১৯৯১ সালে, একটি লেখা লিখেছিলাম ‘সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও পতন’ শিরোনামে। সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের রসদ। তাকে বিশ্বের পুঁজিপন্থী সব গোষ্ঠী, একনায়ক, লুটেরা গোষ্ঠী, সবাই বলেছে- তুমি আরও বলবান হও, আমাদের সঙ্গে থাকো, না হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের খেয়ে ফেলবে! যখন সেটি নেই, তখন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিরাট ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে। সে এখন ভয় হিসেবে আল কায়দা তৈরি করে, ইরান, ইরাক, লিবিয়া- এগুলো তৈরি করে মানুষের সামনে দেখায়- এই ভয় এলো, তোমাদের খেয়ে ফেলল। তো, এটি আর কতদিন চলবে! এখন চীন সম্পর্কে বলতে চায়; কিন্তু চীন নিয়ে বললে তো এটি হবে না। কারণ চীন তো মুক্তবাজারপন্থী, এখন সেখানে সব বিনিয়োগ যাচ্ছে, সব বহুজাতিক কোম্পানি যাচ্ছে। এটি তো সোভিয়েত ইউনিয়ন না যে, তা দেখিয়ে পুঁজিপন্থীদের ভয় দেখানো যাবে। তার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের দাপট আগের মতো থাকবে না ঠিকই কিন্তু চীন তার জায়গায় প্রধান শক্তি হিসেবে আসবে অদূর ভবিষ্যতে এরকম সম্ভাবনা নেই। তবে চীনের প্রভাব বলয় আরও বিস্তৃত হবে, তার কর্তৃত্ব আরও বাড়বে।

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের যে প্রভাব বাড়ছে; যেমন- নেপাল ভারতের অনুগত ছিল বলা যায়। সেই নেপাল এখন ভারতের দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলছে। ভুটানও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের বিপক্ষে যাচ্ছে। বাংলাদেশও বলেছে, ভারতের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক; কিন্তু চীনের সঙ্গে তারা অর্থনৈতিক সম্পর্কটা রাখতে চায়। আবার মালদ্বীপে ও শ্রীলঙ্কাতে চীনপন্থী বলে যারা পরিচিত তারাই রাজনৈতিক ক্ষমতায়। চীন এর আগে কখনো এতটা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি দক্ষিণ এশিয়ায়। এখানে কি ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যের পতন ঘটছে, এরকম মনে হচ্ছে?

দক্ষিণ এশিয়ার যতগুলো দেশ আছে, বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশের সঙ্গেই তো ভারতের সম্পর্ক ভালো না। দক্ষিণ এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশেই জনগণের মধ্যে ভারতের আধিপত্য-বিরোধী ক্ষোভ আছে; কিন্তু বাংলাদেশ ছাড়া প্রত্যেকটা দেশেই সরকারের পক্ষ থেকেই তার প্রকাশ ঘটেছে, জনগণের মধ্যে যে ক্ষোভ সরকার তা অস্বীকার করতে পারছে না। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যত সরকার আমরা দেখছি, এরা কেউই ভারতবিরোধী নয়। কারণ বিভিন্ন সময়ের সরকার যখন যত ধরনের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছে, সব ভারতের বৃহৎ পুঁজির পক্ষেই গেছে। তবে এখন যা হয়েছে- বাংলাদেশ থেকে ভারত রাষ্ট্র বা মোদি সরকার যে সমর্থন বা আনুগত্য পায়, এটা ভারত সরকার অন্য কোনো দেশ থেকে চিন্তাও করতে পারে না। এটা বলা যায় যে, বাংলাদেশ তার শেষ অবলম্বন, সেজন্যই তার টেনশন বেশি। এই করোনা বিপদকালে শ্রিংলা যে দৌড় দিয়ে চলে আসেন, এমনি এমনি তো আর আসেন না। তাদের টেনশন বেশি, শেষ খুঁটিও হারানোর ভয়!

তবে নেপালের বা অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বাড়তি কিছু অসুবিধা আছে। মানে, ভৌগোলিকভাবে- ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জন্য কঠিন। প্রধান রাজনৈতিক দল সবগুলোই ভারতের সঙ্গে বাঁধা। মানে, বাংলাদেশের একটা বড় ধরনের পরিবর্তন যেটি ভারত রাষ্ট্র বা বৃহৎ পুঁজিকে চ্যালেঞ্জ করবে, সেটি কখনো এ দলগুলোর মধ্য থেকে আসবে না। বাংলাদেশে এ বিষয়ে একটি জাতীয় ঐক্য হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ বাংলাদেশে যে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি আছে, ভারতের বৃহৎ পুঁজির সাব-কন্ট্রাকটার হতে তাদের কোনো অসুবিধা আছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই তারা এ নিয়ে জাতীয় ঐক্য তৈরি করবে এবং জাতীয় স্বাধীনতার চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হবে- এটির কোনো সম্ভাবনা বাংলাদেশে নেই।

মুক্তির লড়াইয়ে বাংলাদেশের মানুষকে অবশ্যই ভারতের বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। তবে সেটি কখনোই আঞ্চলিক সংহতি ছাড়া অগ্রসর হতে পারবে না, ভারতের ভেতরে যারা বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তাদের সঙ্গে সংহতি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষের মুক্তির লড়াই-এ মতাদর্শিক ও শারীরিক শত্রু অভিন্ন। সেজন্য এই লড়াইয়ে বৈশ্বিক সংহতি গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করাও আমাদের নিজেদের স্বার্থেই করতে হবে।

কোভিড-১৯-পরবর্তী নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পক্ষ থেকে বিশ্লেষণ হচ্ছে। এর মূল্যায়ন কীভাবে করবেন?

নয়া বিশ্বব্যবস্থার তাগিদ তো শুধু এই সময়েরই না। পুঁজিবাদী, ভোগবাদী, যুদ্ধবাদী, বর্ণবাদী, পুরুষতান্ত্রিক, প্রাণ-প্রকৃতিবিনাশী বিশ্বব্যবস্থা পাল্টে নতুন বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন ও লড়াই চলছে বহুদিন। অনেকরকম পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়েছে। এর যেমন সাফল্য আছে, তেমনি ব্যর্থতাও আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর বিশ্ব একক সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের মধ্যে প্রবেশ করেছে। পুঁজিবাদ আক্ষরিক অর্থেই একক বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই বিশ্বব্যবস্থা মানুষকে এই ধরিত্রীর জন্য কী দিতে পারে, তাও উন্মোচিত হয়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায়। যুদ্ধ, দেশে দেশে এবং বিশ্বজুড়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, জাতিবিদ্বেষ-সাম্প্রদায়িকতামুখি রাজনীতির শক্তিসমাহার, বিভিন্ন রূপে স্বৈরশাসনের দাপট, প্রাণ-প্রকৃতিবিনাশী উন্নয়ন প্রকল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার বাণিজ্যিকীকরণ, সর্বজনের সম্পদ ও প্রতিষ্ঠান বেশি বেশি ব্যক্তি মালিকানা ও মুনাফামুখি তৎপরতায় হস্তান্তর, বৃহৎ পুঁজির আধিপত্য, শ্রমিক ও পেশাজীবীদের সংগঠিত শক্তির দুর্বলতা ইত্যাদি সবই বেড়েছে। এর সঙ্গে গত কয়েক দশকে প্রযুক্তিগত বিকাশের মধ্য নিয়ে মানুষের উপর রাষ্ট্র ও পুঁজির নজরদারি-খবরদারিও বেড়েছে।

অন্যদিকে, এই কয়েক দশকেই সর্বজনের লড়াইয়ে নতুন নতুন উত্থান দেখা গেছে। লাতিন আমেরিকায় ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া সমাজতন্ত্রের লড়াই নতুনভাবে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে অকুপাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তরুণরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্রেণি-বর্ণ-লিঙ্গীয় বৈষম্য, নিপীড়ন, যুদ্ধ ও বহুজাতিক পুঁজির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন শিল্পোন্নত দেশগুলোতে নতুন প্রতিরোধের সূচনা করে। ৬০ দশকের মতো আরেকটি প্রজন্ম তৈরি হয়। ব্রিটেনে জেরেমি করবিন বা যুক্তরাষ্ট্রে বার্নি স্যান্ডার্স তাদের সমর্থনের ওপর দাঁড়িয়েই মূলধারার রাজনীতিতে ভিন্ন কণ্ঠস্বর হাজির করেছেন। বিশ্বজুড়ে পুঁজির আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি পরিবেশ আন্দোলনকে বর্তমান সময়ে পুঁজির আধিপত্যমুখী উন্নয়ন ধারার বিরুদ্ধে বৈশ্বিক জনপ্রতিরোধের একটি বড় ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত করেছে। এর প্রভাব ও চাপ এত সর্বব্যাপী যে, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাও উন্নয়নকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। প্যারিস চুক্তি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি স্বাক্ষরিত হচ্ছে যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গেলে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার কাঠামোতে তা সম্ভব নয়, সেজন্য একদিকে জোড়াতালি অন্যদিকে চাপ এ দুটই চলছে। বিশ্বজুড়েই পুঁজির আগ্রাসনে উচ্ছেদ ও দখল অনেক বেড়েছে আর তার বিরোধী আন্দোলনও বহু দেশে বিভিন্ন মাত্রায় দেখা দিচ্ছে। ভারতে মাওবাদী-আদিবাসীদের প্রতিরোধ এবং বহুজাতিক পুঁজি আগ্রাসন বিরোধী কৃষক অবরোধ এর সাম্প্রতিক প্রকাশ। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে নতুন বিশ্বব্যবস্থার নানা ধরনের মডেল হাজির হচ্ছে এখন। বিপ্লবী রাজনীতির ধারাতেও তাত্ত্বিক প্রায়োগিক নতুন নতুন চিন্তা বিতর্ক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ যোগ হচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে একদিকে যেমন মানুষের ওপর পুঁজির আগ্রাসন স্থায়ী করার চেষ্টা চলছে, তেমনি এসব প্রযুক্তির পাল্টা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নতুন জগতের সন্ধান ও তার লড়াই সংগঠিত করার চেষ্টাও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে।

এসবের মধ্যে করোনাভাইরাসের আবির্ভাব ঘটে এবং করোনাকালের সংকটে নব্য উদারতাবাদী অনেক পুরনো ধ্যান-ধারণা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে। স্বাস্থ্যসেবার বাণিজ্যিকীকরণ, পরিবেশবিনাশী উন্নয়ন ধারা, রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব হ্রাস, বৈষম্য বৃদ্ধির ব্যবস্থাবলি ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত প্রবল হয়। তবে পুঁজিপন্থী রাষ্ট্র ও গোষ্ঠীসমূহও এই সংকটকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে নানাভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। গত এক বছরে তাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অসহায়ত্ব বেড়েছে, কর্মহীন হয়েছেন অনেকে, আয় কমেছে বহু মানুষের, দারিদ্র ও বৈষম্য বেড়েছে আর একইসময়ে বিশ্বে ধণিক শ্রেণির আয় বেড়েছে অনেক। করোনা তাগিদ দিচ্ছে এই বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তনের; কিন্তু এই ব্যবস্থার সুফলভোগী গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাধর বলে এই পরিবর্তন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই বিশ্বজুড়ে চিন্তা ও শক্তির লড়াই আরও জোরদার করার তাগিদ বেড়েছে, বেড়েছে বৈশ্বিক সংহতি আরও কার্যকর করার। বিশ্বের দেশে দেশে মানুষের লড়াই আমাদেরও লড়াই।

প্রকৃতপক্ষে এই বোধ প্রবল হওয়া দরকার যে, প্রাণবিনাশী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চলবে না। তার বিপরীতে মানুষসহ এই ধরিত্রীর জন্য যে ব্যবস্থা অপরিহার্য তাকে রক্ত-মাংসে উপলব্ধিতে আনতে হবে এবং আচ্ছন্নতার বিপরীতে তার চৈতন্য বিস্তার ঘটাতে হবে। মুক্তির পথ অনুসন্ধান, তত্ত্ব ও সংগঠনের নানা রূপ সন্ধান এবং তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের মুক্তির আর কোনো পথ নেই। এর জন্য অসংখ্য বহু ধরনের উদ্যোগ ও কাজ দরকার। কোনো কাজকেই ছোট করে দেখা যাবে না।

সাম্প্রতিক দেশকাল ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন

© 2024 Shampratik Deshkal All Rights Reserved. Design & Developed By Root Soft Bangladesh