চীন-বিরোধী জোট যে কারণে সফল হচ্ছে না

রাবেয়া আশরাফী পিংকি

প্রকাশ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ১০:১৪

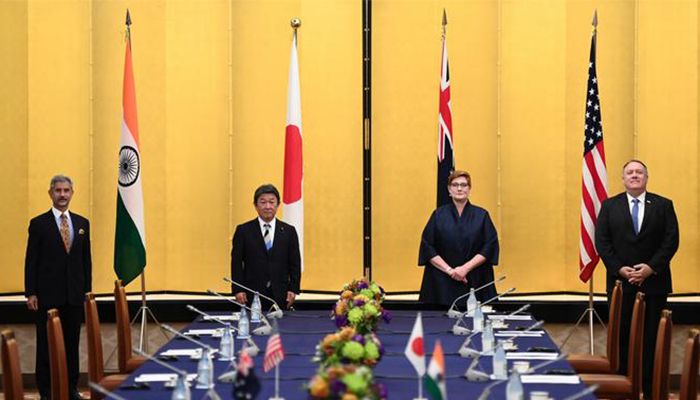

কোয়াডের চার দেশ- ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। ছবি: ডয়চে ভেলে

অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র খুব চমৎকারভাবে চীন নিয়ে উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল। ক্ষমতাশালী চীনের উপস্থিতি এই দেশগুলোর জন্য স্বস্তিদায়ক নয়।

আর এ কারণেই কোয়াড্রিলেটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ (কোয়াড) নামে পরিচিত কৌশলগত ফোরাম গঠনের মাধ্যমে চীনকে মোকাবেলার চেষ্টা শুরু করে তারা। এই জোটকে ‘এশিয়ার ন্যাটো’ হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

তবে দুর্ভাগ্যের কথা হলো- সাধারণ দুটি কারণে এশিয়ার ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি কোয়াড। প্রথম কারণটি হলো- চারটি দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভূরাজনৈতিক স্বার্থ ও দুর্বলতা রয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি সবচেয়ে মৌলিক- তারা ভুলভাবে খেলছিল; কারণ এশিয়ায় সবচেয়ে বড় কৌশলগত খেলা অর্থনৈতিক, সামরিক নয়।

যে চারটি দেশ মিলে কোয়াড গঠন করা হয়, তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান সবচেয়ে নাজুক ছিল। দেশটির অর্থনীতি চীনের ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। গত তিন দশক ধরে মন্দামুক্ত প্রবৃদ্ধির জন্য অস্ট্রেলিয়াবাসী গর্ব করতেই পারে। তবে অস্ট্রেলিয়া কার্যত চীনের একটি অর্থনৈতিক প্রদেশে পরিণত হয়ে ওঠাই এর পেছনের মূল কারণ। ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার মোট রফতানির ৩৩ শতাংশের গন্তব্য ছিল চীন। আর যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র পাঁচ শতাংশ পণ্য রফতানি করা হয়েছে। আর এ কারণেই চীনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পরিসরে তদন্ত আহ্বান করে ও কভিড-১৯-এর সূত্র ধরে দেশটিকে জনসম্মুখে হেনস্তা করা অস্ট্রেলিয়ার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। এর পরিবর্তে চীনের সাথে একান্তে কথা বলাই অস্ট্রেলিয়ার জন্য বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত হবে। সবমিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া এখন নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছে। অস্ট্রেলিয়া-চীন অচলাবস্থার শেষ পরিণতি জানতে গোটা অস্ট্রেলিয়া গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। কিছু কিছু দিক বিবেচনায় ফলাফল পূর্ব থেকেই অনুমান করা হচ্ছে। যদি বেইজিং পিছিয়ে পড়ে তাহলে চীনকে অপমান করতে অনেকেই অস্ট্রেলিয়ার পথ অনুসরণ করতে পারে।

চীন এক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে পারে। অস্ট্রেলীয় গবেষক অধ্যাপক হিউ হোয়াইট বলেন, ‘ক্যানবেরার সমস্যা হলো- চীনের হাতেই বেশিরভাগ কার্ড। এখানে এমন একটি দেশের সাথে সম্পর্ক যে দেশটি নিজেদের কম লোকসান করেও অন্য দেশের ওপর বেশি ক্ষতির বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে। চীনও অস্ট্রেলিয়ার োথে এমন কিছু করতে পারে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন ও তার সহকর্মীরা বিষয়টি বুঝতে পারছেন না। গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো- অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পল কেটিং তার সহকর্মীদের কোয়াড কার্যকর হবে না বলে সতর্ক করেছিলেন।’

অস্ট্রেলিয়ান স্ট্র্যাটেজিক ফোরামে হিউ হোয়াইট বলেন, “বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে ‘কোয়াড্রিলেটারাল’ নামের জোট সফল হবে না। চীন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ডা মেনে নিবে কি-না, তা নিয়ে ভারত এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে রয়েছে। এছাড়া জাপান ও চীনের বিষয়টিও আমলে নিতে হবে। কারণ চীন রয়েছে এমন কোনো কর্মসূচিতে থাকবে না জাপান। এছাড়া ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী কেটিং নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার পর ভারতের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পরিষ্কার মিত্র হয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না।’

ভূরাজনৈতিক দিক থেকে চীনের বিরুদ্ধে জাপানও নাজুক অবস্থানে রয়েছে। তবে সেটি কিছুটা ভিন্নরকমভাবে। অস্ট্রেলিয়ার সৌভাগ্য অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ-ইস্ট এশিয়ার নেশনসে (আসিয়ান) তারা বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী পেয়েছে। অন্যদিকে জাপানের রয়েছে চীন, রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অবন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী। ফলে জাপানের পক্ষে এই তিন দেশের সাথে সমানতালে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা খুবই কঠিন। রাশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতি ছোট, ফলে খুব একটা সহজ না হলেও দেশ দুটির সাথে সম্পর্ক রাখতে পারবে জাপান। আর জাপান এই মুহূর্তে জানে যে, আরো ক্ষমতাশালী চীনের সাথে তাদের এখন সমন্বয় করে চলতে হবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রত্যাশা অনুযায়ী সবচেয়ে ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী চীনের সাথে জাপানের শান্তিপূর্ণ সম্পর্কই বজায় রয়েছে।

সময়ের পরিক্রমায় এই চার দেশের ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ ও ঐতিহাসিক দুর্বলতার কারণে কোয়াড ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর হয়ে যাচ্ছে। পূর্ব এশিয়া-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এজরা ভোগেল ২০১৯ সালে একটি নোটে লেখেন, ‘চীন ও জাপানের দেড় হাজার বছরের ঐতিহাসিক সম্পর্কের দিক থেকে বিবেচনা করা হলে কোনো দেশই তাদের সাথে নিজেদের মেলাতে পারবে না।’

এজরা আরো লেখেন, ‘অতীতে চীন-জাপান নিজেদের মধ্যে গভীর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে, এর মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে চীন বেশি এগিয়ে ছিল। আর যদি গত দেড় হাজার বছরের মধ্যে বেশিরভাগ সময় চীনের সাথে জাপান শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারতো, তাহলে আগামী এক হাজার বছরের জন্য তাদের সম্পর্কের ধরনে পরিবর্তন চলে আসতো। অবশ্য পরিবর্তনটি যে খুব জোরেশোরে হতো তা নয়, হতো ধীরে ধীরে ও ক্রমান্বয়ে। খুব রাতারাতি বন্ধু হয়ে উঠবে না, তবে চীনের মূল স্বার্থগুলো বুঝে চতুরভাবে এমন আভাস দিতে পারে জাপান। এছাড়া দুই দেশের সম্পর্কে অনেক উত্থান-পতন থাকলেও চীন ও জাপান খুব ধীরে কিন্তু স্থিরভাবে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করতে পারে।’

ভারত ও চীনের সম্পর্ক এর পুরো বিপরীতধর্মী। বহু বছর ধরে পাশাপাশি অবস্থান করলেও তাদের মধ্যে অল্পস্বল্প প্রত্যক্ষ চুক্তি রয়েছে। অন্যদিকে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রায় সময়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে। এ ধরনের মুখোমুখি সংঘর্ষ অনেক সময়ই হতাহতের ঘটনা ঘটায়, গত বছর এমনটাই ঘটেছিল। সে ঘটনার পর থেকেই ভারতজুড়ে চীন-বিরোধী ঢেউ শুরু হয়। আগামী কয়েক বছরে দেশ দুটির সম্পর্কে আরো অবনতি হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তবে পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে থাকায় চীন এখন পর্যন্ত শান্ত রয়েছে। ১৯৮০ সালে চীন ও ভারতের অর্থনীতির আকার এক সমানই ছিল; কিন্তু ২০২০ সালে চীনের অর্থনীতির আকার পাঁচগুণ বেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই দুটি শক্তিধর দেশের সম্পর্ক তাদের তুলনামূলক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে। ঠান্ডা যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন হেরে গিয়েছিল, কারণ তাদের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি। যেমন- ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (টিপিপি) বাণিজ্যচুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়ায় ও রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) চুক্তিতে ভারত না থাকায় চীনকে কেন্দ্র করে এক বিশালাকার অর্থনৈতিক ইকোসিস্টেম গড়ে উঠেছে। দিনে দিনে চীনের বাজারও বড় হয়ে উঠেছে।

২০০৯ সালে চীনের খুচরা বাজারের আকার ছিল ১.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। আর তখন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির আকার ছিল চার ট্রিলিয়ন ডলার। ১০ বছর পর চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বাজারের আকার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬ ট্রিলিয়ন এবং ৫.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। আগামী দশকে চীনের মোট আমদানির পরিমাণ ২২ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার সময় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দু’পক্ষের অর্থনীতির ঠিক এতটাই ব্যবধান ছিল। বড় ধরনের রাজনৈতিক খেলায় চীনের বিশালাকার ও ক্রমবর্ধমান ভোক্তা বাজার দেশটির বিজয়ী হওয়ার শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ ও ইতিহাসগত দুর্বলতার কারণে কোয়াড কার্যকর হয়ে ওঠেনি। এছাড়া এশিয়ার অন্য কোনো দেশ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দক্ষিণ কোরিয়াও এতে যোগ দেয়ার কোনো তাগিদ দেখায়নি। ফলে দেখা যাচ্ছে, কোয়াডে নয় আরসিইপিতেই নিহিত এশিয়ার ভবিষ্যৎ।