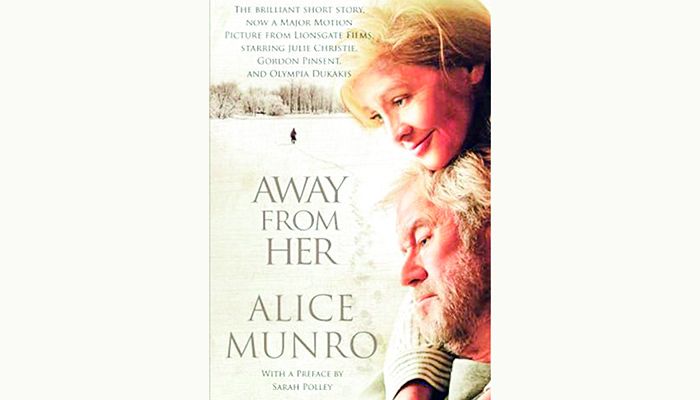

এলিস মুনরোর ‘অ্যাওয়ে ফ্রম হার’ বইয়ের প্রচ্ছদ। ছবি: সংগৃহীত

তিনি প্রথম বইয়ের প্রথম গল্পে বাবার জীবনী তুলে ধরেছিলেন। আর শেষ বইয়ের শেষ গল্পটি যেন তার মায়ের মৃত্যুর প্রতিচ্ছবি। এর মাঝে চৌদ্দটি সংকলন ও চল্লিশ বছরের বেশি সময় ধরে এলিস মুনরো একের পর এক চমকপ্রদ গল্প উপহার দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন-কোনো ব্যক্তির ভাষা, কল্পনা ও মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি কীভাবে সাহিত্যের উপাদান হয়ে উঠতে পারে। শুধু কোনো ব্যক্তি নয়, বরং একটি লাঠি থেকে শুরু করে একটি মেয়ে-সবাই যেন তার গল্পের প্রাণ।

গত ১৩ মে রাতে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন নোবেল জয়ী এই সাহিত্যিক। কানাডার দক্ষিণ-পশ্চিম অন্টারিওর গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে আসা সেই মুনরো একসময় হয়ে উঠলেন জীবন গল্পকথক। হুরন হ্রদ বা তার আশপাশের ছোট ছোট শহর হয়েছিল মুনরোর গল্পের প্লট। তার অনেক গল্পে কোনো একটি মেয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে, যার হারানোর কিছুই ছিল না। হয়তো তিনি ছিলেন সেই মেয়ে!

যেমন ‘বয়েজ অ্যান্ড গার্লস’-এর চরিত্র এমন একটি বিশ্বের গল্প বলেছিল, যে গল্পে সাহস, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ ফুটে উঠেছে। যদিও সেই গল্পের চরিত্রের সেই সুযোগ কখনো হয়নি। ‘দ্য বেগারমেইড’-এর চরিত্র রোজ, যে কলেজের স্কলারশিপ পাওয়ার পর নিজের শ্রমজীবী পরিবারকে ফেলে যায়। ‘লাইভস অব গার্লস অ্যান্ড উইমেন’ ছিল মুনরোর দ্বিতীয় বই। এই বইয়ের চরিত্র ছিল ডেল জর্ডান। যার মাধ্যমে একটি শহরের প্রাদেশিক রীতিনীতিগুলোকে চোখ রাঙানো হয়েছিল।

তবে প্রথম দিকের বইয়ের শিরোনাম থেকে তাকে নিয়ে ধারণা করাটা অযৌক্তিক বা এক ধরনের সীমাবদ্ধতা, আর এটা উচিতও নয়। কারণ মুনরোকে যতটা মতবাদী নারীবাদী ভাবা হয়, তিনি আসলে ততটা নারীবাদী ছিলেন না। যদিও পুরো ক্যারিয়ারে তিনি দেখিয়েছেন, একজন নারীর জীবন পুরুষের মতোই সমৃদ্ধ, উত্তাল, নাটকীয় এবং ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। মুনরোর গল্পের প্লটগুলোতে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ থাকে। তার গল্পে আছে আত্মহত্যার হুমকি, হত্যাকাণ্ড, দ্বিধাবিভক্ত যৌনতা, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছেশক্তির বর্ণনা।

যে লেখক তার বইয়ের শিরোনামে বারবার প্রেমের ইঙ্গিত দিয়েছেন, (দ্য প্রোগ্রেস অব লাভ, দ্য লাভ অব এ গুড ওম্যান, হেটশিপ, ফ্রেন্ডশিপ, কোর্টশিপ, লাভশিপ, ম্যারেজ) অথচ তার আখ্যানগুলো আবেগপ্রবণতা থেকে সরে এসেছে। দ্য নিউ ইয়র্কারে কয়েক দশক ধরে তিনি কলাম লিখেছিলেন। যেখানে তার খোট খোট ক্ষোভ, নিষ্ঠুরতা, তুষারপাতের পরিণতিগুলো তুলে ধরার প্রবণতা বেশি ছিল। তা গসিপ আকারে হলেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুনরোর গল্পে বর্ণনা কোনো কাক উড়ে যাওয়ার মতো নয়, বরং তাতে থাকে একজন পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক ভ্রমণ। তার গল্পগুলো পড়ে হয়তো মনে হবে গল্পটি সংক্ষিপ্ত হতে যাচ্ছে, কিংবা কোনো জিপিএস যদি কখনো সংক্ষিপ্ত রাস্তা বলেও দেয়-তবু সেই পথে হাঁটবেন না মুনরো, বরং তার লেখার একটি লাইন বা একটি লাইনের বিরতি অনেক কিছু বলে দেয়। তার গল্পগুলো একটার পর একটা সম্পর্কিত এবং বিস্তৃত বর্ণনা থাকে। তার বাক্যগুলোতে খুব কমই স্ট্র্যাপ বা ফ্লন্ট বা নিজেকে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এসব বাক্য কখনো ধাক্কা বা হোঁচট খায়নি। এ ব্যাপারে তিনি নিখুঁত এবং স্টাইলিস্ট ছিলেন। এলিস মুনরো নিজের লেখাতে সবসময় স্থির ও মনোযোগী ছিলেন। আর লেখনীতে ছিল তার চমৎকার নিয়ন্ত্রণ। তিনি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো ভাষা নয় বরং থিম ও কাঠামোতে প্রয়োগ করেছেন। খুব সচেতনভাবেই তিনি এ কাজটি করেছেন। কারণ ২০১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘শুরুর দিকে আমি প্রচুর সাজানো গদ্যপ্রবণ ছিলাম, যেভাবে ধাপে ধাপে ফুল ফোটে। আমি সেভাবে লেখাকে ফোটাতে চেয়েছিলাম; কিন্তু আস্তে আস্তে সেখান থেকে বের হয়ে অনেক কিছু শিখেছি।’ তাই লেখক জীবনের মাঝামাঝি সময়ে তার গল্পগুলো আরও প্রশস্ত, মননশীল, এমনকি প্রাবন্ধিক হয়ে উঠতে শুরু করে; কিন্তু যতক্ষণ না একজন পাঠক শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে যাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত মনে হবে পুরো গল্প উদ্দেশ্যহীন। কারণ তার কোনো কোনো লেখা সুডোকু ধাঁধার মতো জটিল; কিন্তু প্রত্যেকটি বাক্য যেন থরে থরে সাজানো।

এলিস মুনরোর গল্পের টোন ছিল-সন্দেহপ্রবণ ও কাল্পনিক। এটিকে তিনি গল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলেন। এই শৈল্পিক অস্পষ্টতা পাঠককে অন্য অনুভূতি দিতে পারে, বিশেষত মিডওয়েস্টার্ন। যেমন ‘দ্য বিয়ার কেম ওভার দ্য মাউন্টেন’-এর কথাই ধরুন। এই গল্প নিয়ে সারা পলির অস্কার মনোনীত চলচ্চিত্র ‘অ্যাওয়ে ফ্রম হার’ নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত এটি মুনরোর সবচেয়ে বিখ্যাত গল্পগুলোর একটি। এখানে একটি সম্পর্কের টানাপড়েন দেখা যাবে। একজন নারী বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তখনই তার জীবনে কিছু ঘটতে শুরু করবে!

যাই হোক হঠাৎ করেই যেন এলিস মুনরো হারিয়ে গেলেন-সেই ২০১২ সালে! নোবেল জয়ের এক বছর আগে ‘ডিয়ার লাইফ’ বইটি প্রকাশ হওয়ার পর তিনি নীরব হয়ে গেলেন। সেই নীরবতা এখন তাকে আরও চমকপ্রদ করে তুলেছে, এ যেন তার দ্বিতীয় মৃত্যু! কমপক্ষে তিনবার তিনি কথাসাহিত্যে তার মায়ের মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি করেছেন, প্রথমে ‘দ্য পিস অব ইউট্রেখট’, তারপরে ‘ফ্রেন্ড অব মাই ইয়ুথ’ এবং আবার শিরোনামের গল্পে ‘ডিয়ার লাইফ’। গল্পের শেষের দিকে কথক বলেছেন, ‘তখন আমি যার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করতাম, তিনি হলেন আমার মা।’ এ যেন একটি এপিটাফের অস্পষ্ট পাঞ্চ, যা এখন মুনরোর নিজের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যদিও তিনি ‘এখন আর নেই।’