আঁকা ও লেখা

সময়ের দায় ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

শিশির মল্লিক

প্রকাশ: ২২ নভেম্বর ২০২৪, ০৯:৪৯

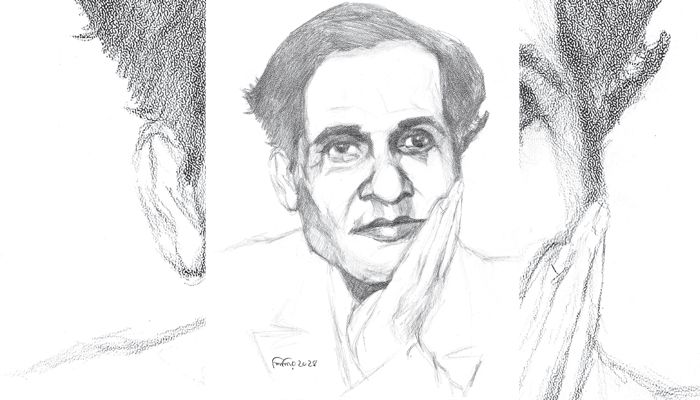

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

জয়নুল আবেদিন একজন কীর্তিমান মানুষ। দেশের শিল্পান্দোলনের প্রবাদ পুরুষ তিনি, কথাটি অত্যুক্তি নয়। দেশবাসী ভালোবেসে তাকে শিল্পাচার্য উপাধি দিয়েছে। এই উপাধি তার শিল্পকলা চর্চাকে সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার স্বীকৃতি বলা চলে। এই দিকটির জন্যই তিনি বেশি আলোচিত ও সম্মানিত হয়েছেন। আবার দরকার শিল্পী হিসেবে তার অবদান ও ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে শিল্পাচার্য যেভাবে কাজ করে গেছেন। এ জায়গাটিতে তিনি শতভাগ সফলও। অনেকের অভিমত তিনি যদি শুধু ছবিই আঁকতেন তাহলে শিল্পী হিসেবে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠতে পারতেন।

আমার মনে হয়, সাধারণের কাছ থেকে মহান ব্যক্তিত্বদের নিয়ে যে প্রশ্ন থাকে, তার মধ্যে নিহিত থাকে তার যথাযথ মূল্যায়নের বিষয়। এবং জয়নুলের প্রসঙ্গটিও আলোচনা হওয়া দরকার। শিল্পী জয়নুলের আলোচনাটি কোনোভাবেই সরলভাবে করা সম্ভব নয়, তার সঙ্গে শিল্পী জয়নুলের সময় এবং প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে। আজকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে তাকে দেখা ও মূল্যায়ন তার জন্য অবিচারই হবে। বিগত প্রায় ছিয়াত্তর বছরে শিল্পচর্চা যে জায়গায় এসেছে তা অভূতপূর্ব। এখন আমাদের শিল্পচর্চা আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে তালমিলিয়ে চলছে। আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও সমঝদারত্বেরও সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পীরাও নতুন নতুন ভাবনা ও পথ, রীতি-কৌশল নিয়ে কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছেন। এই কৃতিত্বের দাবিদার শিল্পী জয়নুল আবেদিন।

কিন্তু জয়নুল যখন চারুকলা শিক্ষা নিতে যান তখন বাঙালি মুসলিম সমাজে চিত্রকলা চর্চার ওপর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নিষেধাজ্ঞা ছিল প্রবল। চিত্রাঙ্কন তো দূরের কথা, কোনো মুসলিম পরিবারে ঘরের দেওয়ালে চিত্র টানানোর সুনীতি ও সুরুচি বিরুদ্ধ ছিল। এমনকি যখন চারুকলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিদের সহযোগিতার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন, তখন তারা আর্ট কী? তার সামাজিক গুরুত্ব কী তা বোঝেনি। একবার এক আমলা বাসায় নিয়ে গিয়ে পর্দার আড়াল থেকে টেনে আনেন এক বড় ট্রাংক। বলেন, ‘আপনি তো বেশ নাম করা শিল্পী। দিন তো ট্রাংকে আমার নামটা ভালো করে লিখে।’ সরকারি আমলাদের অবহেলা, অবজ্ঞা উপেক্ষা করে তিনি শেষে প্রকৌশলীদের সাহায্যের জন্য ড্রাফটসম্যানের প্রয়োজনের কথা বলে আমলাদের উৎসাহিত করেছিলেন।

এই চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি শিল্পকলা বোঝার জন্য সহজবোধ্য ভাষা ও চিত্ররীতির প্রয়োজনও আবশ্যক ছিল। জয়নুলের শিল্প আলোচনায় দুর্ভিক্ষের স্কেচগুলো নিয়ে কথা হয় বেশি। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি নিয়েও তাই হয়েছে। কাজগুলো সত্যি অতুলনীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাগজের ওপর ব্রাশের বলিষ্ঠ আঁচড়ে কালো কালিতে করা এগুলো শিল্পীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। আবার পরবর্তী ’৭০-এর মনপুরা নিয়েও বেশ আলোচনা হয়। কিন্তু দরকার তার সামগ্রিক শিল্পদর্শন এবং তাকে কেন্দ্র করে তার কৃৎকৌশলের ভাবনা নিয়ে আলোচনা।

জয়নুল ছিলেন সর্বাগ্রে দেশপ্রেমিক। তার কাজের বিষয়বস্তু, কৃৎকৌশল ও সাংগঠনিক উদ্যোগ সবকিছু তাই প্রমাণ করে বৈকি। জনগণ যাতে চিত্রকলায় উৎসাহী হয়, তাদের আগ্রহ জাগানোই যেন তার অভীষ্ট। এই জনগোষ্ঠী যেন চিত্রে তাদের উপস্থিতি, জানা-শোনা পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়, সেই চেষ্টাই করেছেন। এই দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণেই তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে তাদের শিল্পচর্চার বিষয়-ভাবনা ও কৃৎকৌশল এড়িয়ে গিয়ে নিজস্ব মনন ও ভাবনায় অটল ছিলেন আজীবন। কিছু কিছু কাজে নিরীক্ষার চেষ্টা দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তার নিজস্ব রীতিতেই স্বাচ্ছন্দ্য ছিলেন। ফলে শিল্পচর্চায় বিষয়বস্তুগত দার্শনিক ভাবনা ও আধুনিক উত্তরাধুনিক কৃৎকৌশলের প্রয়োগ আমরা দেখি না। যার ভার তিনি পরবর্তী প্রজন্মের ওপর দিয়ে গেছেন।