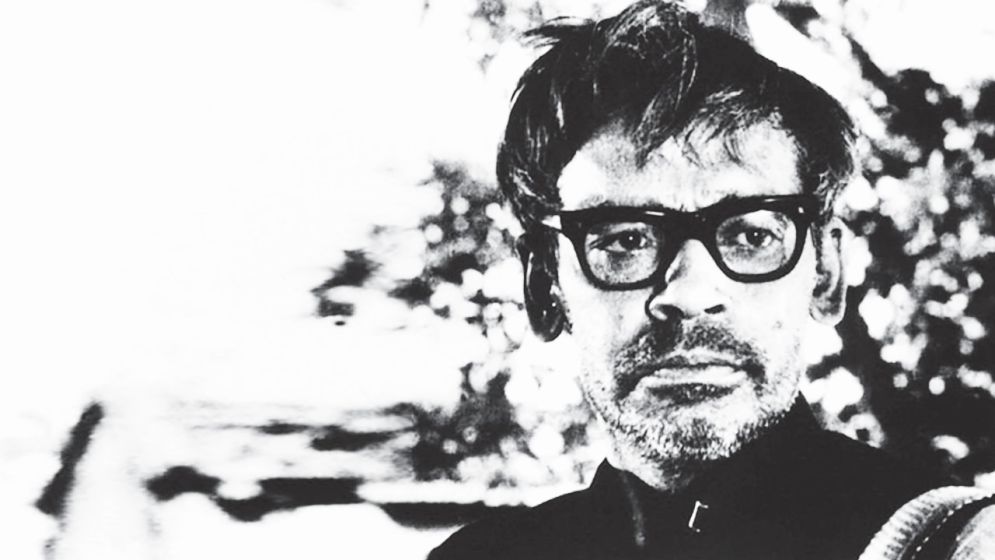

ঋত্বিক ঘটক

কুড়ি মিনিটের কয়েক সেকেন্ড কম একটি প্রামাণ্যচিত্র ঋত্বিক ঘটক নির্মাণ করেছিলেন ১৯৭০ সালে, যেটি আবার তখন ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়ায় ছবিটি প্রদর্শিত ও পুরস্কৃত হয়। রুশ বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নির্মিত সেই ছবিটির নাম ছিল ‘আমার লেনিন’। এক্সপোজিটরি বা বর্ণনামূলক এই প্রামাণ্যচিত্রটি শুরু হয় গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে লেনিনের সাক্ষাৎ হওয়া নিয়ে। যুবকটি প্রথম লেনিনের দেখা পান তাদেরই গ্রামে, এক মঞ্চনাটকে। যেখানে লেনিন বাংলায় কথা বলেন, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গানেও গলা মেলান। নেপথ্যের কণ্ঠ আমাদের আরো জানিয়ে দেয়, যুবকটি লেনিনের লেখা বাংলা অনূদিত একটি বইও হাতে পেয়েছিলেন বন্ধুর সুবাদে, নাম ‘গ্রামের গরিবদের প্রতি’। যুবকটি জানতে পারেন লেনিনের শতবর্ষ উদযাপন হবে শহর কলকাতায়। লেনিনভক্ত যুবক তাই শহরের দিকে পা বাড়ান।

কলকাতায় তখন সাজসাজ রব। সর্বত্র লেনিনের জন্মশতবর্ষ পালনের তোড়জোড়। রাস্তা সয়লাব লেনিনের উক্তিতে। যুবকটি উপস্থিত হয় লেনিন সরণি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, যেখানে কমরেডরা বক্তব্য দেবেন। যুবকটি মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এরপর তিনি মিছিলের সঙ্গে পায়ে পায়ে চলে যান ছাঁটাই হওয়া মজুরদের এলাকায়। সেখানে গঠন করা হয়েছে ‘লেনিন মেমোরিয়াল ফ্রি প্রাইমারি স্কুল’। এই পাঠশালায় প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি লেনিনের চিন্তাকেও পাঠ করানো হয় দেখে যুবকটি আনন্দিত হন। তারপর তার গন্তব্য হয় লেনিন যুব উৎসব। সে জায়গা থেকে লেনিনের মূর্তি স্থাপনের অনুষ্ঠানে। ওখানেও অনেক নেতার বক্তব্য শোনেন যুবকটি। মনপ্রাণ উজাড় করে তাদের কথা বোঝার চেষ্টা করেন। উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবকটি ফিরে আসেন গ্রামে। চেষ্টা করে লেনিনের পথে যেন হাঁটা যায়, তেমন এক পথ আবিষ্কারের। যুবকটি যখন গ্রামের শালবনের ভেতর দিয়ে হেঁটে যান, তখন বৃক্ষ-পল্লবগুলোই যেন হয়ে ওঠে লালঝাণ্ডা।

ওদিকে শহরে শ্রমিক নেতাদের আয়োজনে মুটে, মজুর, কৃষকদের সমাবেশ চলছে। তারাও লেনিনের দর্শন পুঁজি করে বিপ্লবের পথ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। শান্তি পরিষদের উৎসবেও দেশ ও বিদেশ থেকে আসা কমরেডরা বক্তৃতা দেন। নেপথ্য কণ্ঠ, প্রামাণ্যচিত্রের ভাষায় যাকে বলে প্রভুর কণ্ঠস্বর, তার গলায় হঠাৎ শোনা যায় ঈষৎ ব্যঙ্গ, কত নেতা!

শহরের কমরেডরা যখন উদযাপনেই লেনিনকে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তখন যুবকটি গ্রামে ফিরে গিয়ে লেনিনকে পাওয়ার চেষ্টা করেন কর্মের মধ্য দিয়ে। লেনিনের চেতনাকে ধারণ করে, শত শত ভূমিহীন কৃষকের সঙ্গে সেই যুবকটিও শামিল হন অধিকার আদায়ের মিছিলে। জমিতে হাল দিয়ে তারা নিজেদের করে নেয়, যা তাদের প্রাপ্য। ধরিত্রী তাদের বিমুখ করে না। ফসল হাতে পেয়ে কৃষকরা আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটান মশাল মিছিলে। তারা গ্রামের আকাশ-বাতাসে ধ্বনি তোলে-ইনকিলাব জিন্দাবাদ। দর্শক শুনতে পায় নেপথ্যকণ্ঠ : পৃথিবীর সব কোনা থেকে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে ‘আমার লেনিন’।

সংক্ষেপে এটিই ঋত্বিক ঘটকের ‘আমার লেনিন’। যুবকের অংশগুলো পরিচালক নির্দেশিত, কিন্তু শহরের অনুষ্ঠানগুলো সত্যি ঘটনা। ঋত্বিক নিজে বলেছিলেন, “‘আমার লেনিন’ একটা রিপোর্টাজ গোছের [ছবি], যেটাকে গুছিয়ে একটা গল্পের আকার দেবার চেষ্টা হয়েছে, মন্দ হয়নি।” এই ছবির ভেতর দিয়ে মার্ক্সবাদী ও একদা গণনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা ঋত্বিক ঘটক রাষ্ট্র করতে চেয়েছেন শহরে লেনিনকে যারা কেবল উদযাপনের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন, তারা আসলে অনুষ্ঠানসর্বস্ব। আসল বিপ্লব ঘটছে গ্রামেগঞ্জে। বিপ্লবটা পড়ালেখা জানা কোনো কমরেড ঘটাচ্ছেন না, ঘটাচ্ছেন গ্রামের খেটে খাওয়া, নিরন্ন ভূমিহীন কৃষক। এই প্রামাণ্যচিত্রে ঋত্বিক কড়া সমালোচনা করেছেন শহরভিত্তিক মার্ক্স-লেনিন চর্চার। আর এই সমালোচনা সহ্য করা সম্ভব হয়নি বলেই ছবিটি তৎকালে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ঋত্বিকের লেনিনকে উধাও করে দেওয়া যায়নি। এখন ছবিটি সর্বজনের জন্য উন্মুক্ত।

লেনিনের প্রিয়বাক্য ছিল : Art moves in an unending line, এই বাক্যটির মর্মার্থ সেই সময়ের বামপন্থি সরকার বুঝে উঠতে পারেনি, তারা কেবল লেনিনের নামে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়েছে। শিল্প যে সমাজ ও রাজনীতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায়, ভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং সেই পাল্টে যাওয়া শিল্পের রূপ দেখেই যে সমাজের ভবিষ্যৎ রূপকল্প পুনর্নির্ধারণ করার সুযোগ তৈরি হয়, সেটি অনেক সময় রাজনীতিবিদরা বুঝতে পারেন না। ঋত্বিকের সময়েও সেটা বুঝতে অনেকে অসমর্থ হয়েছেন। ঋত্বিকের শিল্পকর্ম কেন দুই রকম লেনিনকে হাজির করলেন শহর ও গ্রামের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভেতর, সেই বিচারে না গিয়ে গোটা ছবিটিকেই তারা নিষিদ্ধ করে দেয়। পরিতাপের বিষয়, এখনো পর্যন্ত ঋত্বিকের ‘আমার লেনিন’ খুব বহুল আলোচিত নয়। তবে এই ছবিটি বামপন্থিদের পাঠ করা উচিত আত্মসমালোচনা হিসেবেই।