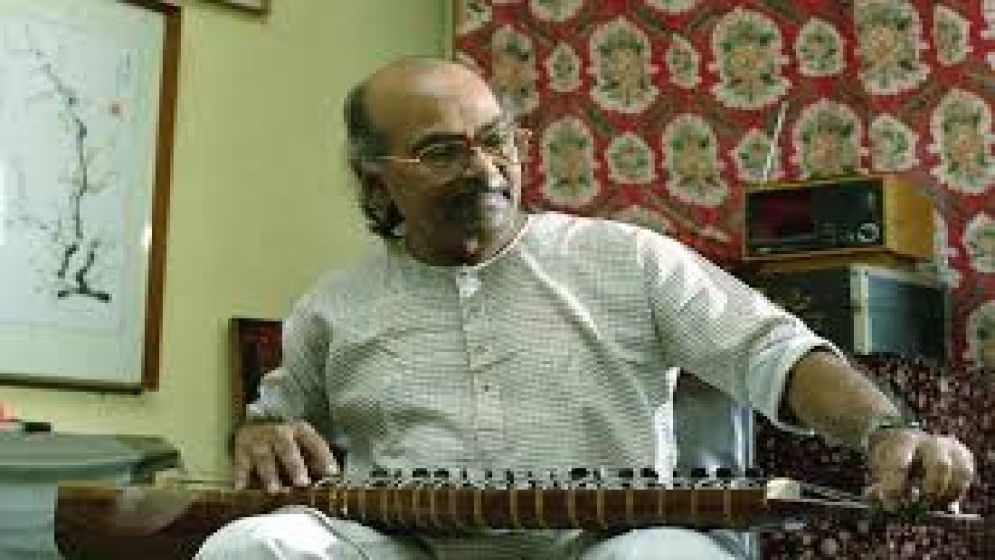

সলিল চৌধুরী

সলিল চৌধুরী হলো বিরলপ্রজ প্রতিভা, যারা একসঙ্গে কথা, সুর ও সংগীত সব ভালো বুঝতেন। সব ধরনের রাগ যেমন জানতেন, তেমন জানতেন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল। কথা ও সুরের প্রচলিত ধারাকে বদলে দিয়ে বাংলা গানকে তিনি নিয়ে গেছেন ভিন্ন উচ্চতায়। বাংলা গানের জগৎ যেন প্রাণ পেয়েছিল তার স্পর্শে। তাই কবীর সুমন “মৃত্যুর এতকাল পরেও সলিল চৌধুরীর ফেলে আসা গানে এখন তারই কাক্সিক্ষত ব্যক্তিকে চান।

বাংলা গানের এই প্রথিতযশা ব্যক্তির নাম সলিল চৌধুরী (১৯২৫-১৯৯৫)। বাবা জ্ঞানেন্দ্র চৌধুরী ছিলেন পাশ্চাত্য গান-বাজনার বিশেষ অনুরাগী। চা-বাগানে থাকার সুবাদে চা শ্রমিকদের সঙ্গে মেলামেশা সুযোগ হয়েছিল তার। যে কারণে তিনি তার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, চা-বাগানে থাকার কারণে আমার জীবনটাই ভিন্ন মাত্রা পেয়েছিল। কারণ এখানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসতো চা শ্রমিকরা, সঙ্গে আসতো তার এলাকার সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির এই বহুমাত্রা তাকে করেছিল বহুমাত্রিক। গত শতকের চারের দশকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষ সংগীতে নতুন মাত্রা যোগ করে গণনাট্য সংঘের গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে। গণনাট্যসংঘ নাটক, আবৃত্তি গানে ছিল মুখরিত। নিত্যনতুন গান, নাটক-নতুন পরিবেশনা সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিল। যারা এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গতিশীল করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সলিল চৌধুরী।

গণসংগীত রচনায় তিনি তার মেধার স্বাক্ষর রাখেন শুরুতেই। ১৯৪৫ সালে বিদ্যাধরী নদীর ভয়ংকর বন্যায় আক্রান্ত চাষি ভাইদের জন্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে তিনি তৈরি করেছেন তার প্রথম গণসংগীত, ‘দেশ ভেসেছে বানের জলে/ ধান গিয়েছে মরে।’ এই একই সময়ে কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় কৃষকদের হয়ে তিনি তৈরি করেছেন, ‘পৌষালী বাতাসে পাকা ধানের বাসে’, ‘আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে’, ‘তোমার বুকে খুনের চিহ্ন খুঁজি এই আঁধারের রাতে’। ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহ প্রকট আকার নেয়। শাসকের মসনদ কেঁপে ওঠে। এই আন্দোলনকে বেগবান করতে তিনি লিখলেনÑ‘ঢেউ উঠছে/ কারা টুটছে’। অবিভক্ত বাংলায় ৬০ লাখ কৃষক দুই-তৃতীয়াংশ মালিকানার দাবিতে গড়ে তোলে তেভাগা আন্দোলন। সেই দুর্জেয় কৃষক সংগ্রামের পাশে দাঁড়ায় সলিল চৌধুরীর গান। ‘হেই সামালো ধান হো’, ‘মানবো না এ বন্ধনে’, ‘ও আলোর পথযাত্রী’। সলিল চৌধুরীর নাম এরই মধে পড়েছে সবখানে-এ সময় সলিল চৌধুরীর গান গাইলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-‘কোনও এক গাঁয়ের বধূ’।

বিষয়, সুর, আঙ্গিকে একদমই স্বতন্ত্র এই গান। এরপর ‘অবাক পৃথিবী’ ‘রানার’, ‘ঠিকানা’, ‘পালকি চলে’ ইত্যাদি কবিতায় সুর সংযোজন করেন তিনি। গণসংগীতের ধারাতে নবজোয়ার আনে হেমন্ত-সলিল জুটির ‘ধিতাং ধিতাং বোলে’, ‘পথে এবার নামো সাথী’। জনপ্রিয় হয় ‘শোনো কোনো একদিন’, ‘দুরন্ত ঘূর্ণির’, ‘আমি ঝড়ের কাছে’, ‘আমায় প্রশ্ন করে’ ইত্যাদি গান। সলিল চৌধুরী লোকসংগীতের ওপর যে সুরগুলো করেছেন তাতেও যে হারমোনির প্রয়োগ করেছেন সেটা তুলনাহীন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটা কবিতা। তাকে মৃত্তিকা সংলগ্ন সুর দিয়ে তিনি ভিন্ন মাত্রার করে তুলেছেন। পঞ্চাশের দশকে বাঙালি শ্রোতা যখন সলিল চৌধুরীকে চিনে ফেলেছিলেন তার গান সুর সব মিলিয়ে গানে যেন নয়া জামানার ডাক নিয়ে আসলেন। এরপর তিনি পাড়ি জমান মুম্বাইয়ে। সেখানেও তিনি হলেন অনন্য। সলিল চৌধুরীর লেখা রিকশাওয়ালা গল্প অবলম্বনে পরিচালক বিমল রায় তৈরি করেছেন ‘দো বিঘা জমিন’। ছবির চিত্রনাট্যকার সলিল চৌধুরী পেলেন সুরকার হিসেবেও দায়িত্ব।

গীতিকার শৈলেন্দ্রের কথায় ও সুর দিলেন সলিল। সেই সুর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল-‘ধরতি কহে পুকারকে, বীজ বিছালে প্যার কে, মৌসম বিতা যায়, মৌসম বিতা যায়।’ এর পরও ‘মধুমতী’ সিনেমার ‘আজা রে পরদেশী’, ‘চড় গয়ি পাপি বিছুয়া’, কে ভুলবে এসব কালজয়ী সুর? হিন্দি ছবির গানে সলিল চৌধুরীকে থামানো যায়নি। ‘আনন্দ’, ‘ছায়া’, ‘পরখ’, ‘মেরে আপনে’ ইত্যাদি অসংখ্য ছবিতে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল সলিল চৌধুরীর সুর। এই যে বাংলার চিরায়ত সাংগীতিক ধারার সঙ্গে ওয়েস্টার্ন হারমোনি, কয়ার অর্কেস্ট্রা এমনভাবে সলিল চৌধুরী জুড়েছেন, যাতে সেটা বিদেশি হয়েও ভারতীয় আত্মায় মিশে গেছে।

প্রচলিত রীতি ভেঙে গান করেছেন নিজের স্টাইলে। গণসংগীত, আধুনিক গান, ছোটদের গান যেখানে তিনি হাত দিয়েছেন, সেখানেই ফুল ফুটেছে। হিন্দি ও বাংলাসহ ভারতের ১৪টি ভাষায় গান বেঁধেছিলেন সলিল চৌধুরী। বাঙালির মননে তিনি দিয়েছেন কথা ও সুর, যা কোনোকালে ভুলে যাওয়ার নয়। সলিল চৌধুরী ১৯২৫ সালের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ১৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর নিরন্তরের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু তার জীবনে তিনি যা সৃষ্টি করে গেছেন, তার মধ্যে তিনি বাস করবেন শতাব্দীব্যাপী।