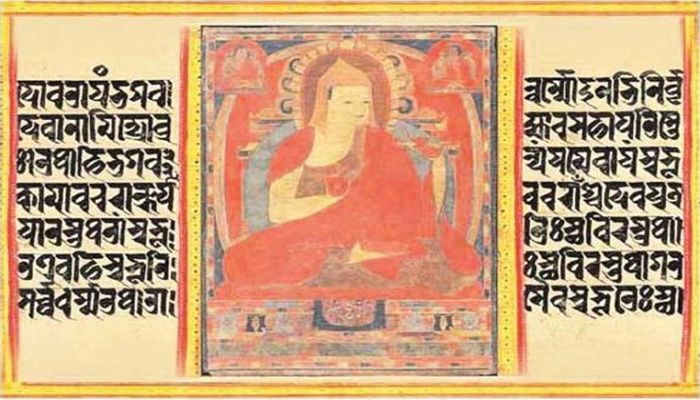

শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর (৯৮২-১০৫৩)- এক মহান ব্যক্তিত্বের নাম। যার জন্মে ধন্য হয়েছি আমরা, ধন্য হয়েছে আমাদের ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সবুজে ঘেরা ভূমি। যিনি জীবিতাবস্থায় তার জ্ঞানের দ্যুতিময়তায় পৃথিবীকে করেছিলেন আলোকিত। জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে ও চর্চা করে রচনা করেছিলেন বহু গ্রন্থ। আর তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তিব্বতী জনগণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ‘অতীশ’ উপাধি।

একাধারে পণ্ডিত, ধর্মগুরু এবং দার্শনিক এই ব্যক্তি ছিলেন জ্ঞানের সম্ভার। তার এই জ্ঞান সম্ভারে কেবল বাংলার মাটিই নয়, বরং উপকৃত হয়েছিল অন্যান্য দেশও। প্রাচীন বাংলার মহান এই পণ্ডিত ছিলেন তৎকালীন দশম-একাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। বাঙালি বলে তাই আমরা গর্বিত না হয়ে পারি না, আমাদের গর্বের জায়গা এই জন্য যে, বাংলার বুকে এত বড় একজন মানুষের আবির্ভাব হয়েছিল।

মহান সাধক শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত। গৌড়ীয় রাজ পরিবারে রাজা কল্যাণ শ্রী ও প্রভাবতীর দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই মহান ব্যক্তি। স্থানীয়দের কাছে এখনো তার বাসস্থান ‘নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা’ নামে পরিচিত। বাল্যকালে অতীশ দীপঙ্করের নাম ছিল- আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। বাবা মায়ের তিন ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তার অপর দুই ভাইয়ের নাম ছিল- পদ্মগর্ভ ও শ্রীগর্ভ। অতীশ খুব অল্প বয়সে বিয়ে করেন। কথিত আছে, তাঁর পাঁচ স্ত্রীর গর্ভে মোট ৯টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তবে পুন্যশ্রী নামে কেবল এক পুত্রের নামই শুধু জানা যায়।

অতীশ দীপঙ্করের শিক্ষাজীবন শুরু হয় তার মায়ের হাত ধরে। মায়ের কাছেই তিনি তার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, তিনি ছিলেন প্রখর মেধার অধিকারী। পড়াশোনার বিষয়বস্তু খুব মনোযোগ সহকারে আত্মস্থ করতে পারতেন তিনি। তারই স্বাক্ষর দেখা যায় তার পরবর্তী জীবনের জ্ঞান সাধনায়। এই বিস্ময় বালক মাত্র তিন বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র পড়তে শিখে ফেলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো- দশ বছর বয়স হতে না হতেই বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ শাস্ত্রের পার্থক্য বুঝতে পারার বিরল প্রতিভা দেখা যায় তুখোড় মেধাবী এই বালকের মাঝে। এতসব কৃতিত্বের পর প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ চুকিয়ে ফেলেন অতীশ। অতঃপর মহাবৈয়াকরণ বৌদ্ধ পণ্ডিত জেত্রির পরামর্শ অনুযায়ী বিহারের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্ত্র শিক্ষা অর্জন করতে যান।

তার বয়স যখন বারো বছর, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বোধিভদ্র তাকে শ্রমণ রূপে দীক্ষা দেন এবং তখন থেকেই তার নাম হয় শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর। বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বোধিভদ্রের গুরুদেব অবধূতিপাদের নিকট সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। আঠারো পরবর্তী সময় থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত বিক্রমশীলা বিহারের উত্তর দ্বারের দ্বারপণ্ডিত নাঙপাদের নিকট তন্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর মগধের ওদন্তপুরী বিহারে মহা সাংঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে উপসম্পদা দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি পশ্চিম ভারতের কৃষ্ণগিরি বিহারে গমন করেন এবং সেখানে প্রখ্যাত পণ্ডিত রাহুল গুপ্তের শিষ্য হন। বৌদ্ধ শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গুহ্যাবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করে ‘গুহ্যজ্ঞানবজ্র’ উপাধিতে ভূষিত হন। একত্রিশ বছর বয়সে অতীশ দীপঙ্কর আচার্য ধর্মরক্ষিত কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ ভিক্ষুদের শ্রেণিভুক্ত হন। পরে তিনি মগধের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আচার্যদের নিকট কিছুকাল শিক্ষালাভ করে শূন্য থেকে জগতের উৎপত্তি এ তত্ত্ব তথা শূন্যবাদ প্রচার করতে থাকেন।

অতীশ দীপঙ্কর ১০১১ খ্রিষ্টাব্দে তার শতাধিক শিষ্যসহ মালয়দেশের সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন। বর্তমানে এটি ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপ নামে বহুল পরিচিত এক জায়গা। সেখানে তিনি আচার্য ধর্মপালের কাছে দীর্ঘ বারো বছর বৌদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অধ্যয়ন করার পর স্বদেশে ফিরে এসে বিক্রমশীলা বিহারে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

গুজ রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা তিব্বতি অনুবাদক নাগ-ৎেশা-লো-ৎসা-বা-ৎশুল-খ্রিমস-গ্যার্ল-বা সহ কয়েক জন ভিক্ষুর হাতে প্রচুর স্বর্ণ উপঢৌকন দিয়ে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করকে তিব্বত ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানালে দীপঙ্কর সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে নিরাশ না হয়ে ব্যাং-ছুব-য়ে-শেস-ওদ সীমান্ত অঞ্চলে সোনা সংগ্রহের জন্য গেলে কারাখানী খানাতের শাসক তাকে বন্দি করেন ও প্রচুর সোনা মুক্তিপণ হিসেবে দাবী করেন। ব্যাং-ছুব-য়ে-শেস-ওদ তার পুত্র ল্হা-লামা-ব্যাং-ছুব-ওদকে মুক্তিপণ দিতে বারণ করেন এবং ঐ অর্থ শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করকে তিব্বতে আনানোর জন্য ব্যয় করতে বলেন। ল্হা-লামা-ব্যাং-ছুব-ওদ গুজ রাজ্যের রাজা হয়ে গুং-থং-পা নামে এক বৌদ্ধ উপাসককে ও আরো কয়েক জন অনুগামীকে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করকে তিব্বতে আনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাজার নির্দেশ পালন করার জন্য এরপর তারা সবাই নেপালের পথে বিক্রমশীলা বিহারে উপস্থিত হন এবং দীপঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত স্বর্ণ নিবেদন করে ভূতপূর্ব রাজা ব্যাং-ছুব-য়ে-শেস-ওদের বন্দী হওয়ার কাহিনী ও তার শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অভিভূত হন। অতঃপর আঠারো মাস পরে ১০৪০ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের সমস্ত দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর তিব্বত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হন।

তিনি বারো জন সহযাত্রী নিয়ে প্রথমে বুদ্ধগয়া হয়ে নেপালের রাজধানীতে উপস্থিত হন এবং নেপাল রাজার আগ্রহে এক বছর সেখানে কাটান। এরপর নেপাল অতিক্রম করে থুঙ বিহারে এলে তার সঙ্গী র্গ্যা-লো-ৎসা-বা-ব্র্ৎেসান-গ্রুস-সেং-গে অসুস্থ হয়ে মারা যান। ১০৪২ খ্রিষ্টাব্দে তিব্বতের পশ্চিম প্রান্তের ডংরী প্রদেশে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছালে ল্হা-লামা-ব্যাং-ছুব-ওদ এক রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করে তাকে থোলিং বিহারে নিয়ে যান। এখানেই শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর তার বিখ্যাত গ্রন্থ বোধিপথপ্রদীপ রচনা করেন। ১০৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুরঙে, ১০৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সম-য়ে বৌদ্ধ বিহার ও ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দে বে-এ-বাতে উপস্থিত হন।

সময়ে সময়ে শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। তিনি তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট তান্ত্রিক পন্থার অপসারণের চেষ্টা করে বিশুদ্ধ মহাযান মতবাদের প্রচার করেন। বোধিপথপ্রদীপ রচনাকে ভিত্তি করে তিব্বতে ব্কা-গ্দাম্স নামে এক ধর্ম সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। শ্রীজ্ঞান অতীশ দুই শতাধিক গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। তিব্বতের ধর্ম, রাজনীতি, জীবনী, স্তোত্রনামাসহ ‘তাঞ্জুর’ নামে বিশাল এক শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলন করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা এবং কারিগরি বিদ্যা বিষয়ে তিব্বতী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন বলে তিব্বতীরা তাকে ‘অতীশ’ উপাধীতে ভূষিত করে। অতীশ দীপঙ্কর অনেক সংস্কৃত এবং পালি বই তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন।

দীপঙ্করের রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে- বোধি পথপ্রদীপ, চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ, সত্যদ্বয়াবতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহগর্ভ, হৃদয়নিশ্চিন্ত, বোধিসত্ত্বমণ্যাবলি, বোধিসত্ত্বকর্মাদিমার্গাবতার, শরণাগতাদেশ, মহযান পথ সাধন বর্ণ সংগ্রহ, শুভার্থসমুচ্চয়োপদেশ, দশকুশল কর্মোপদেশ, কর্মবিভঙ্গ, সমাধি সম্ভব পরিবর্ত, লোকোত্তর সপ্তকবিধি, গুহ্যক্রিয়াকর্ম, চিত্তোৎপাদ সম্বর বিধিকর্ম, শিক্ষাসমুচ্চয় অভিসময় ও বিমলরত্ন লেখনা উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং ইতালির বিখ্যাত গবেষক গ্যুসেপ তুচ্চি শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের অনেক বই আবিষ্কার করেন।

মহান এই সাধক নিজ জীবনের পুরোটা সময়জুড়ে জ্ঞান চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে সংস্কারের মতো শ্রমসাধ্য কাজ করতে করতে এক পর্যায় অতীশ দীপঙ্করের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে চলতে থাকে জীবনগাড়ি। একসময় তা পৌঁছেও যায় মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তিব্বতে সুদীর্ঘ তেরো বছর অবস্থানের পর শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ৭৩ বছর বয়সে তিব্বতের লাসা নগরের নিকটস্থ লেথান পল্লীর চে-থঙের দ্রোলমা লাখাং তারা মন্দিরে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার সমাধিস্থল লেথান তিব্বতিদের কাছে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ২৮ জুন অতীশ দীপঙ্করের পবিত্র চিতাভস্ম চীন থেকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকায় আনা হয় এবং তা বর্তমানে ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহারে সংরক্ষিত আছে।

শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর আমাদের গর্ব। আমাদের অহংকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যাবে, কিন্তু তিনি তার জ্ঞানসাধনার জন্য আমাদের মনের ঘরে রয়ে যাবেন সীমাহীন সময় পর্যন্ত।