কবিতার শক্তি: প্রতিরোধের পথ দেখিয়েছেন ফিলিস্তিনি কবিরা

রবিউল কমল

প্রকাশ: ১৮ মে ২০২৪, ১৮:০৭

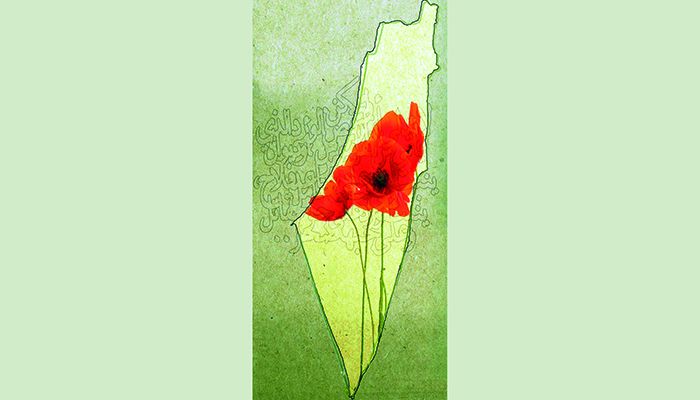

প্রতিরোধের পথ দেখিয়েছেন ফিলিস্তিনি কবিরা। প্রতীকী ছবি

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে যাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা। বলাই হয় একটি ফিলিস্তিনি শিশুর জন্মই হয় যুদ্ধের জন্য। সেখানকার শিশুরা জন্মের পর সবার আগে বোমার শব্দ শোনে। তখনই তাকে বুঝে নিতে হয়, এ ভূখণ্ডে টিকে থাকতে হলে তাকে যুদ্ধই করতে হবে। প্রত্যেক দেশের আন্দোলনের পেছনে কবি-সাহিত্যিকদের ভূমিকা থাকে। তাদের লেখনীতে উঠে আসে সাহস ও প্রতিরোধের বার্তা। ফিলিস্তিনি কবিরাও যেন তাদের কবিতায় বারবার সে কথাই বলেছেন।

মাহমুদ দারবিশ, জাবরা ইব্রাহিম ও মৌরিদ বারঘৌতি কবিতায় প্রতিরোধের যে অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তা যেন আজও জ্বলছে। ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের সবচেয়ে প্রিয় শিল্প কবিতা। সমাজবিজ্ঞানী ডরোথি বেনসন কবিতাকে আরব সংস্কৃতির ‘অপরিহার্য উপাদান’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর এই অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকে কবিতার চর্চা চলে আসছে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কবিতা ব্যক্তিগত ও জনসমক্ষে উভয় জায়গাতে পরিবেশিত হতো; কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে ফিলিস্তিনি সমাজে কবিতার কার্যকারিতা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। তখন প্রেমের কবিতা রাজনৈতিক দিকে বাঁক নিতে শুরু করে। সে সময় অটোমান সাম্রাজ্যের প্রতি ক্ষোভ ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার আহ্বান জোরালো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিস্তিনি কবিতায় তার প্রভাব পড়ে। ১৯৩৬-৩৯ সালের আরব বিদ্রোহ ও ১৯৪৮ সালের নাকবার মতো ফিলিস্তিনিদের লড়াইয়ের সংকটময় মুহূর্তে দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদী ধারণা ছড়িয়ে দিতে কবিতা হয়ে ওঠে শক্তিশালী হাতিয়ার। সাধারণত দখল ও নিপীড়নের সময় সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য আন্দোলনে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সাহিত্য ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে ফিলিস্তিনি লেখক ও পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনের সদস্য ঘাসান কানাফানি বলেছিলেন, ‘প্রতিরোধের সাংস্কৃতিক রূপ সশস্ত্র প্রতিরোধের চেয়ে কম মূল্যবান নয়।’ কারণ লেখালেখি ও সৃজনশীল মাধ্যমে বেসামরিক নাগরিকরা প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে। ব্রিটিশ-ফিলিস্তিনি লেখক তাসনেইম জায়দা ব্যাখ্যা করেছেন, সাহিত্যের অনন্য শক্তি ‘সময়ের চাহিদা ও শক্তিকে ধারণ করতে পারে, যা একটি জাতিকে ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।’ মাহমুদ দারবিশ, ফাদওয়া তুকান, তৌফিক জায়াদ, হারুন হাশিম রশীদ এবং সামিহ আল-কাসিমের মতো কবিরা এই তালিকায় আছেন। যারা কবিতায় ফিলিস্তিনিদের অধিকারের কথা বলেছেন। দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। আর ১৯৪৮ সালে সাড়ে সাত লাখেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে (নাকবা নামে পরিচিত) জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার পর কবিতা দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

এই কবিরা ফিলিস্তিনি জনগণের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাকে লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন। তুলে ধরেছিলেন নতুন প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েলি বাহিনীর ভয়বহতার কথা। এটা কোনো ছোটখাটো প্রতিরোধমূলক কাজ ছিল না। সাহিত্যের মধ্যে সহিংসতার কথা লিখে ফিলিস্তিনি কবিরা ইসরায়েলি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। জেরুজালেমে জন্মগ্রহণকারী ও বেড়ে ওঠা ফিলিস্তিনি কবি শাহদ মাহনাভির ভাষ্য, তিনি বিংশ শতাব্দীর ইব্রাহিম তুকান, মাহমুদ দারবিশ ও তার নিজের পিতা ইব্রাহিম কারাইনকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘এই কবিরা ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। তারা প্রত্যেকে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের কণ্ঠস্বর। সমসাময়িক কবিরা সবাই তাদের দেখানো পথেই হাঁটছেন।’ তাসনিম জায়াদার পরিবারকে নাকবার সময় নির্বাসনে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ‘বারঘৌতি, সুহির হাম্মাদ ও এডওয়ার্ড সাইদের মতো লেখকদের দেখে আমি প্রতিবাদ করতে শিখেছি।’

কথা বলার পরিণতি

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কথা বললে নিপীড়ন নেমে আসে। ইতিহাস যেন বারবার সেই সাক্ষীই হয়েছে। ফিলিস্তিনি কবি ও লেখকদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কবিতা লিখে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে। তাদের নিপীড়নমূলক সেন্সরশিপ আইনের অর্থ হলো-ফিলিস্তিনি সাহিত্য, তা ফিকশন হোক বা নন-ফিকশন প্রকাশের আগে ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের অনুমোদন নিতে হবে। ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত পশ্চিম তীরে সেন্সরশিপ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ফিলিস্তিনি কবি ও লেখকদের লেখার রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সেন্সরশিপ কর্তৃপক্ষ নিবিড়ভাবে তদন্ত করেছিল। যে কবিরা ফিলিস্তিনি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা, অধিকার ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লিখতেন তারা প্রায়শই কারারুদ্ধ হন এবং নির্যাতনের শিকার হন। যুক্তরাজ্যের তরুণ কলামিস্ট মোহসিনা আলম তার এক লেখায় লিখেছেন, ইসরাইল বারবার ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তিনি শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীদের হত্যা করেছে। তাদের কণ্ঠস্বর মুছে ফেলতে ও সাধারণ ফিলিস্তিনিদের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে তারা এই কাজ করেছে। ১৯৭০-এর দশকে যখন ফিলিস্তিনে প্রতিরোধ সাহিত্যের বিকাশ হচ্ছিল তখন লেখক ঘাসান কানাফানি ও কামাল নাসেরকে ইসরায়েলি বাহিনী হত্যা করেছিল। পঞ্চাশ বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি, একই কৌশল ক্রমাগত প্রয়োগ করা হচ্ছে।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ফিলিস্তিনের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজায় হামলার পর থেকে প্রতিটি ফিলিস্তিনি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পাশাপাশি নয়টি প্রকাশনা সংস্থা ও গ্রন্থাগার আংশিক বা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ব্যাপক সাংস্কৃতিক অবমাননা কেবল আজকের ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর নয়, তাদের পূর্বপুরুষ এবং ইতিহাসের ওপর আক্রমণ। ইসরায়েল এটা ইচ্ছে করেই করেছে, কারণ তারা প্রমাণ করতে চায়-ফিলিস্তিন একটি অনুর্বর ভূমি, যাদের কোনো সংস্কৃতি নেই। ইসরায়েল বরাবরই এভাবে মিথ্যাচার করে আসছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মাত্র দুই মাসে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে অন্তত ২৮ জন শিল্পী নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন কবি হিবা আবু নাদা, ওমর আবু শাউইশ ও রেফাত আলারির। তারা সবাই কয়েক দশক ধরে তাদের লেখায় ফিলিস্তিনিদের অধিকারের কথা লিখেছেন।