সুলতানের চিত্র শিল্প।

সমকালীন বাংলাদেশের চারুশিল্পাঙ্গনের পথিকৃৎ পর্যায়ের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শেখ মোহাম্মদ সুলতান (১৯২৩-১৯৯৪)। শিশুকালে কাঠমিস্ত্রি বাবার নকশাখোদাই কাজ দেখে তার মধ্যে জেগে ওঠে আঁকাআঁকির প্রবল ইচ্ছা।

শিশু লালমিয়ার প্রতিভায় মুগ্ধ নড়াইলের জমিদার বাবুর সঙ্গে কলকাতা যাত্রা, তারপর সাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সুপারিশে আর্টস্কুলে তার ভর্তি, দেশান্তরি হওয়া, বোহেমীয় যাপন এবং পরবর্তীকালে তার জীবনের নানা বাঁক-এসব ইতিহাস আমরা কমবেশি সবাই জানি। এমনকি সুলতানের চিত্রকর্ম, তার আঁকার দেশীয় আহরিত উপকরণ, আঁকার বিষয়, ধরন-ধারণ নিয়েও আলোচনা কম হয়নি! বহুমাত্রিকতায় এসব বিষয় আরও চর্চিত হবে, লেখক-গবেষকরা নানামাত্রার ধ্যানে নতুন নতুন রূপে সুলতান ও তার সৃজনকে সন্নিষ্ঠ পাঠকের পাতে মেলে ধরবেন।

যৌবনে সুলতান ব্রিটিশ ভারতে আল্লামা মাশরিকির উপনিবেশবিরোধী খাকসার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরে আমেরিকা ও ইউরোপ যাত্রা এবং মিউজিয়ামে সংরক্ষিত তাদের ঐতিহ্যিক কাজ অবলোকন, তার শিল্পমানস নির্মাণ ও সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হয়।

শিল্পী শেখ মোহাম্মদ সুলতান শুধু কি শিল্পী, একাধারে তিনি একজন সমাজচিন্তক দার্শনিকও বটে! শ্রমজীবী মানুষের সাহস ও শক্তি তিনি তার দেহশক্তির প্রকাশ কাঠামোয় তুলে ধরে মহাশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছেন! অর্থাৎ শ্রমজীবীরা তার কাছে বিরাটকায়। তার কর্মের অন্তর্গত শক্তির প্রকাশ ঘটেছে কৃষক-শ্রমিকের দেহের বিরাটত্বে ও মাসলে!

সুলতানের সৃজনের সবটা ধারাবাহিকভাবে আমরা পাই না। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে আঁকা চিত্রকর্মগুলো সুলতানের শ্রেষ্ঠকীর্তি! এর আগের কাজ যতটুকু আমরা দেখতে পাই সে যেন সুলতানের মানস গড়ে ওঠার পর্ব এবং তার অনুশীলনকে নির্দেশ করে।

কলকাতা আর্ট স্কুলে সুলতানের পাঠগ্রহণ তিন বছরের কিছু বেশি। ১৯৪১ সালে তিনি আর্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পান। ১৯৪৪ সালে তিনি আর্ট স্কুল ত্যাগ করে ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ১৯৪৬ সালে ভারতের সিমলায় তার আঁকা জলরঙ কাজ নিয়ে একটি প্রদর্শনীও হয়। সিমলায় যে হোটেলে তিনি উঠেছিলেন প্রদর্শনী শেষে সেই হোটেলে তিনি কাজগুলো রাখেন, যা পরে আর পাওয়া যায়নি! ফলে শিল্পীর ওই পর্বের চিত্রকর্মের কোনো দৃষ্টান্ত আর উদ্ধার হয়নি।

দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে লাহোরে ও ১৯৪৯ সালে করাচিতে সুলতানের একক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই সময়েরও কোনো চিত্রকর্মের খোঁজ পাওয়া যায়নি! সুলতানের বোহেমীয় স্বভাব ও চিত্রকর্ম সংগ্রহে রাখার চেষ্টা না করার জন্যই এমনটি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাউন্ডেশনের বৃত্তি পেয়ে ১৯৫০ সালের প্রথমভাগে সম্ভাবনাময় একজন বিদেশি চিত্রকর হিসেবে তার মার্কিনযাত্রা।

এখানে তিনি মিউজিয়াম দেখার সুযোগ পান, শিল্পশিক্ষার সুবিধা পান ও অন্য বিদেশি শিল্পীদের সঙ্গে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। এই প্রদর্শনী হয়েছে নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, বস্টন, শিকাগো ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর তিনি লন্ডনে যান ও হ্যাম্পস্টেডে ভিক্টোরিয়া এনব্যাংকমেন্ট গার্ডেনে বার্ষিক ওপেন এয়ার আর্ট এক্সিবিশনে অংশগ্রহণ করেন। এখানে পিকাসো, দালির মতো বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের চিত্রকর্মের সঙ্গে সুলতানের আঁকা চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়!

করাচিতে সুলতান এক আর্টস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এ সময় তিনি পাকিস্তানি পেইন্টার আবদুর রহমান চুঘতাই (১৮৯৪-১৯৭৫), শাকির আলী (১৯১৬-১৯৭৫) ও সাদেকিনের (১৯৩০-১৯৮৭) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে। সাদেকিনের সঙ্গে তার সখ্য ছিল নিবিড়। দুজনেরই চিন্তা-চেতনা ও বোহেমীয় জীবন-যাপনে অনেকটাই মিল ছিল। সাদেকিন কাজ করতেন গরিব, নিঃস্ব ফকিরদের নিয়ে, সুলতানের আঁকায় এসেছে গরিব-গুবরো কৃষক ও কৃষি শ্রমিক, যাদের নামকরণ করেছিলেন-‘নাঙাই-বোকাই’। তবে সেই মাসল, সেই শক্তি তখনকার কাজেও কিন্তু অব্যাহত ছিল। কিছুদিনের জন্য তিনি কাশ্মীরে যান ও ওখানকার নিসর্গের ছবি আঁকেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ঢাকায় আসেন, এরপর চলে যান নড়াইলে তার এলাকায়, বসবাস শুরু করেন, ঢাকা ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে, চিত্রা নদীর তীরে পরিত্যক্ত এক বাড়িতে। লম্বা চুল নিয়ে সেজে ওঠেন ‘রাধা’র বেশে!

১৯৬৭ সালে সুলতান করাচিতে ফেরেন এবং তার বন্ধু এ এস নেগির (১৯১৬-২০০৬) বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ সময় সুলতান কী করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় এস আমজাদ আলীর বই ‘আর্ট অব পাকিস্তান’-এ। তিনি লিখেছেন, ‘সুলতান এ সময় কিছুদিন লাহোর ও প্রধানত করাচিতে থাকেন। এ সময় তিনি বেশ কিছু জলরঙ ছবি আঁকেন ও কালি-কলমে অনেকগুলো ড্রয়িং করেন, যেগুলো নানাদিকে, নানা বাড়িতে ছড়িয়ে গেছে। তবে এর বেশিরভাগ কাজ তার শিল্পী বন্ধু নেগির সংগ্রহে ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সুলতান করাচি ত্যাগ করে দেশে ফেরেন।’

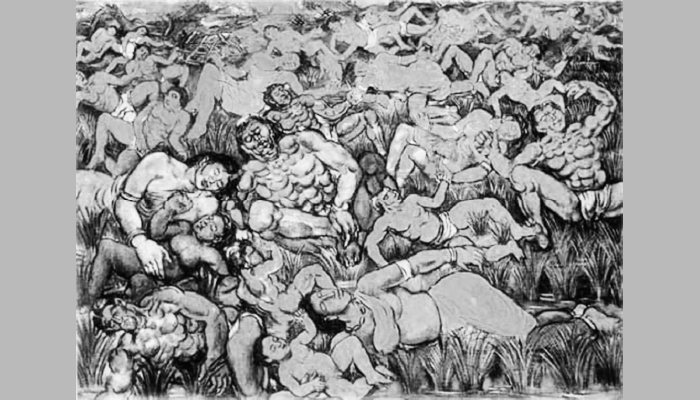

কানাডাপ্রবাসী পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত শিল্প সংগ্রাহক, কিউরেটর ও টরন্টোতে প্রতিষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান গ্যালারি অব আর্টের প্রতিষ্ঠাতা আলী আদিল খান ২০২০ সালে শেখ মোহাম্মদ সুলতানের মুক্তিযুদ্ধের আগেকার দুর্লভ চিত্রকর্মের সেই সংগ্রহটির দেখা পেয়েছেন করাচিভিত্তিক শিল্পী এ এস নেগির পরিবারের কাছে। তিনি এর কয়েকটি নিজ সংগ্রহে এনেছেন! ১৯৬৮ সালে আঁকা চিত্রগুলোর আলোকচিত্র অবমুক্ত করায় আমরা দেখতে পেলাম সে সময়ের চারটি চিত্রকর্ম।

এর একটি ভূ-চিত্র, অন্য তিনটি কৃষক ও কৃষি সংক্রান্ত। প্রথমটি গ্রামের দৃশ্য-সাধারণ দুটি ঘর আর একে ঘিরে থাকা খেজুর, নারকেল ও অন্যান্য গাছের বিস্তার। দৃশ্যটি খুবই চেনা-বাংলাদেশের গ্রামের ছবি। পরের ছবিটিও জলরঙে আঁকা, এটি কৃষিজমিতে চাষ সহায়ক গরু ও কৃষকদের নিয়ে এর গঠন প্রতিফলিত। দীর্ঘদিনের অযতেœ এটির বর্ণ যেন আভা হারিয়েছে। তৃতীয় চিত্রটি সাতজন বলশালী ফিগারের কম্পোজিশন। চতুর্থটি জমিকর্ষণে নিয়োজিত কৃষক। এই দুটি চিত্রকর্ম পরবর্তীকালের শক্তিমান সুলতানের চিত্রকলার আদর্শ সৃজনের সূত্রপাত হিসেবে গণ্য করতে পারি।

এটি ছিল সুলতানের জীবনের সবচেয়ে সমৃদ্ধ সময়গুলোর মধ্যে অন্যতম। কাশ্মীর ভ্রমণের উপর ভিত্তি করে তিনি ক্যানভাসে এঁকেছেন, কাগজে জলরঙে কাজ করেছেন এবং বাদামি রঙের কাগজে কালি ও কলমে অনেকগুলো ড্রয়িং করেছেন। এই সময়ের চিত্রগুলোর বেশিরভাগই বাড়ির পিছনের ঝুপড়ি, বাঁশ, নারকেল, সুপারি ও কাঁঠালের ঝোপে আবৃত গ্রামের দৃশ্য।

তিনি কঠোর পরিশ্রমী কৃষক, কৃষিশ্রমিক, শিল্পশ্রমিক, জেলে ও কর্মঠ নারীদের ছবি আঁকার জন্য সুপরিচিত। শিল্পে তিনি তাদের স্থান বর্ণনা করেছেন এই বলে, “আমার চিত্রকর্মের বিষয়টি শক্তির প্রতীক নিয়ে। মাটির সঙ্গে লড়াই-সংগ্রামের জন্য পেশির প্রয়োগ করা। সেই পেশিশক্তি মাটিতে লাঙ্গল চালায় এবং ফসল ফলায়। শ্রম সভ্যতার এক অন্যতম ভিত্তি এবং আমাদের কৃষকদের সেই শ্রমে এই জমি হাজার বছর ধরে টিকে আছে।”

তার শিক্ষানবিশকাল থেকে শুরু করে পঞ্চাশের দশকে আঁকা সুলতানের কাজগুলোয় দেখা গেছে-ভূ-প্রকৃতিও লোকায়ত জীবনের ছবি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালে লেখক এস আমজাদ আলী পাকিস্তান কোয়ার্টারলিতে এক শিল্পালোচনায় সুলতানকে ভূ-দৃশ্যের শিল্পী হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, তার চিত্রকর্মের ভেতরে যে সব ফিগারের সমাগম তা আসলে সেকেন্ডারি বিষয়। তার মতে, সুলতান ছবি আঁকেন স্মৃতি থেকে। তখন ওর কাজে নিজস্বতা পরিলক্ষিত হয়নি।

সুলতানের শৈল্পিক যাত্রার একটি কালানুক্রমিক জরিপ দক্ষিণ এশিয়ায় আধুনিক শিল্পে তার কাজের গুরুত্ব, প্রাসঙ্গিকতা ও প্রভাবকে পরিপ্রেক্ষিতে রাখতে সাহায্য করবে। শাহেদ সোহরাওয়ার্দীর সুপারিশে অধ্যক্ষ মুকুল দে’র বদান্যতায় সুলতান ১৯৪১ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে ভর্তির সুযোগ পান, কিন্তু তিন বছর পর ডিগ্রি না নিয়েই চলে যান। এটি তার দীর্ঘ, একাকী ও অসংগতিপূর্ণ জীবনের সূচনা।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সুলতান ভারত ও পাকিস্তানে সময় কাটিয়েছেন। ভারত বিভাগের পর তিনি লাহোর ও করাচিতে থাকতেন। এর আগে কলকাতা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন। তার প্রথম একক প্রদর্শনী ১৯৪৬ সালে ভারতের সিমলায় অনুষ্ঠিত হয়, এরপর পাকিস্তানে দুটি একক প্রদর্শনী হয়: ১৯৪৮ সালে লাহোর এবং ১৯৪৯ সালে করাচি।

মনে করা হয়, এই সময় থেকে তার কোনো শিল্পকর্মই টিকে থাকেনি প্রধানত সুলতানের নিজের কারণে। তার কাজ বিক্রি এবং সংরক্ষণের প্রতি স্বয়ং শিল্পীর যথাযথ আগ্রহের অভাব ছিল, তেমনই সে সময় শিল্পের বাজারের সীমাবদ্ধতাও কম দায়ী নয়।

আশার কথা-সাগা ফাউন্ডেশন ও সাউথ এশিয়ান গ্যালারি অব আর্ট তার অংশীদারদের সহায়তায় ‘দক্ষিণ এশীয় শিল্পীদের আর্কাইভিং’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুলতানের ‘হারিয়ে যাওয়া’ শিল্পের সন্ধান শুরু করেছে। এখনো হয়তো পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং বাড়িতে সুলতানের মূল্যবান কিছু চিত্রকর্ম থাকতে পারে। সেগুলো বিশেষ করে সিমলা পর্বের কতক কাজ পাওয়া গেলে মোটামুটি সুলতানের সব পর্বের কাজ দেখে সমকালীন শিল্পে তার ধারাবাহিকতাকে শনাক্ত করা যাবে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়-২০১৬ সালে ঢাকায় সামদানী আর্ট ফেস্টে সুলতানকে থিম করা হয়েছিল এবং তার নানা পর্বের কতক চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়েছে এবং তার চিত্রকর্ম যুক্তরাজ্যের টেট গ্যালারিসহ বিশ্বের আরও কতক গ্যালারিতে সমর্যাদায় স্থান করে নিয়েছে।

১৯৫৬ সালে কালি-কলমে তার আঁকা এক বৃদ্ধের প্রায় প্রোফাইল একটি অবয়ব দেখি আমরা। কাছাকাছি সময়ে তার করা আরও কতক অংকন আলোর মুখ দেখেছে!

সুলতানের যে সব ড্রয়িং ও স্কেচ আমরা দেখছিতাতে এ বলা সংগত, স্বল্পরেখায় দৃঢ় ও সংবদ্ধ তার অংকন। প্রথম দিকের কাজ রূপবাদ বা ইম্প্রেশনিজমে প্রভাবিত। জল রঙে আঁকা কাশ্মীর পর্বের ভূ-চিত্রে আমরা এর প্রমাণ পাই। জলরঙে আঁকা তার ভূ-দৃশ্যের কাজগুলো বর্ণপ্রয়োগে উজ্জ্বল ও দৃষ্টিনন্দন। তেলরঙে তিনি পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পী ভ্যানগঘের ইম্প্যাস্টো পদ্ধতির অনুসারী।

১৯৬৯ সালে খুলনা ক্লাবে সুলতানের চিত্রকর্ম প্রদর্শিত হয়। ১৯৭৫ সালে ঢাকায় আয়োজিত প্রথম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে তাঁর চিত্রকর্ম স্থান পায়। এ সময় দেখা যায় তাঁর কাজে বেশ পরিবর্তন এসেছে, যা শিল্পামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এ থেকে তাঁর কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হতে শুরু করে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করে সুলতানের বৃহত্তম একক চিত্র প্রদর্শনী। ওই আয়োজনটি দেশের শিল্পাঙ্গনে জোর শোরগোল তুলেছিল। প্রদর্শনীতে এসে সংসারবিবাগী বোহেমীয় এই শিল্পীর অসামান্য কতক কাজ দেখতে পেয়েছেন শিল্পরসিকরা! বরেণ্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজ বিশ্লেষক আহমদ ছফা সুলতানের আঁকা চিত্রকর্ম দেখে ও শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করে অভিভূত হন। শিল্পীর গুণমুগ্ধ হয়ে ছফা লেখেন-তাঁর চিত্রকর্মে উপস্থাপিত কৃষকের মাসলে অন্তর্শক্তির দীপ্তিময় উদ্বোধনের কথা! লেখায় উঠে আসে সুলতান আদর্শ ও শিল্পীর রহস্যময় জীবনবোধের গভীরতার গল্প!

এরপর আর তাঁকে পিছু ফিরতে হয়নি, হয়েছে কেবল এগিয়ে সামনে যাওয়া! শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ সরকার, শিল্পী ও শিল্পবোদ্ধা, গ্যালারি মালিক, বাংলাদেশে নিযুক্ত কূটনীতিকরা দিনে দিনে আগ্রহী হয়ে উঠলেন তাঁর চিত্রকর্ম সংগ্রহ ও সংরক্ষণে!

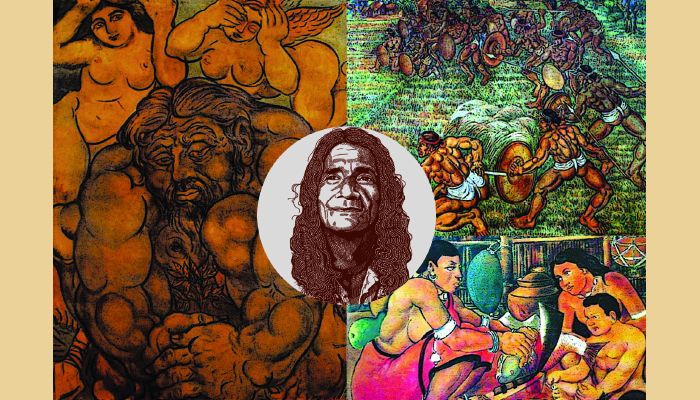

এস এম সুলতানের অন্যতম ও তাঁর দর্শন ভাবনাতাড়িত চিত্রকর্মের নামপ্রথম বৃক্ষরোপণ, ক্যানভাসে তেলরঙে ১৯৭৫ সালে আঁকা এটি অত্যন্ত উচ্চস্তরের কাজ। মধ্যবয়সী পেশিবহুল একজন কৃষক মাটিতে বসে একটি চারাগাছ রোপণ করছেন। যেন কৃষির জন্মদাতা, কৃষকের আদি পিতা দৃষ্টি তাঁর সামনের দিকে, যেন আগামীর জন্য বপন করলেন অমিত সম্ভাবনার এক বৃক্ষ।

তাঁর কাঁধের দুপাশে ডানাঅলা উড়ন্ত দুই এনজেল বা পরী নিবিষ্ট মনোযোগে ওই বৃক্ষরোপণ প্রত্যক্ষ করছে। গঠনে ও গড়নে চিত্রকর্মটি পাশ্চাত্য রেনেসাঁ যুগের মাস্টার পেইন্টারদের কাজের ধরনকে মনে করিয়ে দেয়। তবে ওদের আদর্শবাদী রূপারোপের ডিটেইল এখানে ব্যবহার করেননি শিল্পী, বরং পাশ্চাত্য চিত্রকলার ত্রিমাত্রিক মায়ার সঙ্গে সুলতান প্রাচ্যের রেখার শক্তিকে প্রয়োগ করেছেন।

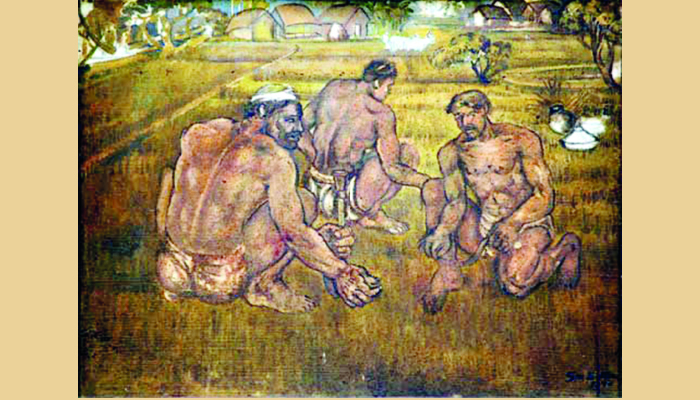

১৯৭৫ সালেই সুলতান তেলরঙে আঁকেন কর্মরত কৃষক, জমিতে তিনজন কৃষিজীবীর ছবি। অদূরে তাঁদের আহার্যের জন্য রাখা পাত্র, আরও দূরে চিত্রপটের ঊর্ধ্বস্থানে বৃক্ষশোভিত গ্রামের ঘরবাড়ির ছবি। চিত্রপটের ডানদিকের বলশালী এক কৃষকের মাথা একটি টুপি দ্বারা আবৃত, এর মানে দাঁড়ায় তিনি একজন মুসলিম কৃষক, তিনিসহ অন্য দুজন কৃষকই নিম্নাঙ্গের পরিধেয় মালকোচায় বেঁধে পায়ে ভর করে জমিতে কাজ করতে বসেছেন।

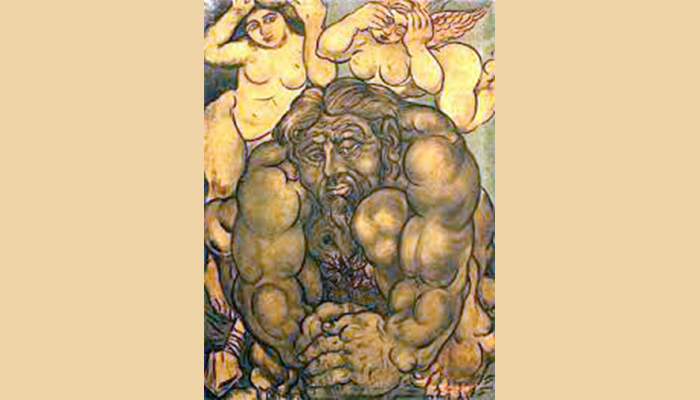

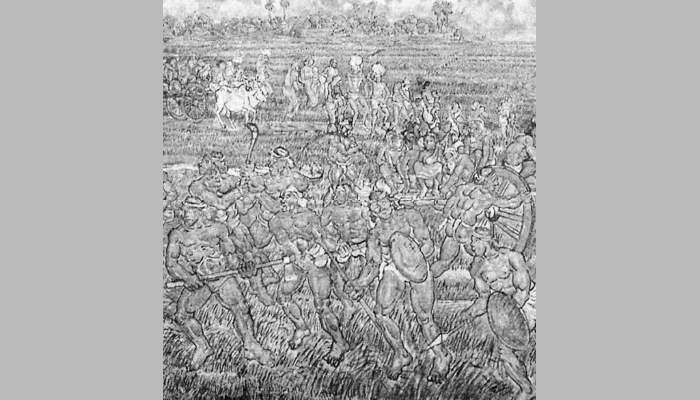

‘শক্তির দ্বন্দ্বে লিপ্ত কৃষক’ সুলতানের আঁকা চিত্রকর্ম। ভূমি মালিকানার জন্য ক্ষমতাবানদের সঙ্গে কৃষকদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত নতুন নয়, এখনও যে এ রূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেই তা বলা যাবে না। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ১৯৮৬ সালে ছবি আঁকলেন শিল্পী এস এম সুলতান। চিত্রপটের বামে ধনুক ছিলার মতো বৃত্তাকারে কৃষকরা তাঁদের ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিপক্ষের বিরুদ্ধে বল্লম ও ঢাল নিয়ে আক্রমণোদ্যত! ছবিতে বিপক্ষ শক্তি দৃশ্যমান হয়নি, তবে চিত্র বিন্যাস বলছে শত্রুপক্ষ নিকটবর্তী! ছবির গঠন, পরিবেশ-প্রতিবেশ, পোশাক ও অস্ত্র দেখে মনে হয় শিল্পীর উপস্থাপিত চিত্রের সময় সম্ভবত কৃষিযুগ শুরু হওয়ার পর পরিধেয় বস্ত্র আবিষ্কারের পর।

‘চরদখল’ এমন বিষয়বস্তুরই একচিত্র। এটি সুলতানের আঁকা বিশাল আকৃতির চিত্র। বাংলার ধনিক কৃষকের লাঠিয়াল বাহিনীর সঙ্গে সাধারণ কৃষকের বিবদমান শ্রেণিগত লড়াই এখানে তুলে ধরেছেন শিল্পী। ১৯৭৬ সালে আঁকা চিত্রকর্মটি সংরক্ষিত আছে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের আবুল খায়ের লিটুর কাছে। গেল বছর সুলতান শীর্ষক প্রদর্শনীতে দর্শকরা কাজটি আবার দেখার সুযোগ পেয়েছেন! এ চিত্রেও বাংলার কৃষকের দেহের মাসলে তাঁদের প্রাণবান ও তুমুল শক্তিমানতা প্রতিফলিত হয়েছে। পাশাপাশি পাকা ধানের সবুজ-হলুদ রঙের জমিন ঘিরে মানব বলয় গড়ে তোলার গঠন চিত্রটিকে বিশেষ মাহাত্ম্য দিয়েছে!

এ রকম আরেকটি বিশাল চিত্রকর্ম সংরক্ষিত দেখেছি মতিঝিলের শিল্পঋণ সংস্থা ভবনের ঠিক সামনের জায়গায়। দেশীয় রঙ উপকরণ প্রয়োগ করায় গত চার যুগে চিত্রটি তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়েছে! এর উজ্জ্বল উদ্ধারের দায়িত্ব অবশ্য বিজ্ঞানের আলোকে পেইন্টিং রেস্টোরেশনের! সুখের কথা বাংলাদেশে সম্প্রতি এই বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে।

১৯৮৬ সালে ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশের বিরাট এলাকা জলমগ্ন হলে সুলতান মানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে আঁকলেন ‘বন্যার পরে’ শিরোনামে অসাধারণ এক ছবি! পুরো চিত্রপট জুড়ে বানভাসি অসহায় নারী পুরুষ ও শিশুদের দুর্দশার চিত্র।

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে কাজ করা জার্মানদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গোথে ইনস্টিটিউট আয়োজন করে এস এম সুলতানের বড়মাপের আরেকটি চিত্র প্রদর্শনী। এর ব্রোশিউরে সুলতানকে মূল্যায়ন করা হয় যে মানুষেরা আছে মাটির নিকটে, যাদের কাঁধে ভর করে সভ্যতার চাকা ঘোরে, শিল্পী সুলতানের মতে তাঁরা কেউ হীনবল নন, তাঁরা তুমুল শক্তিধর সৃষ্টিশীল শ্রমজীবী মানুষ। এ জন্য অন্তরের শক্তি তাঁদের দেহকাঠামোয় শিল্পী তুলে ধরেছেন কৃষকের সক্ষমতার দৃঢ়তায়, কিষানির ভরাযৌবনা দেহের কর্মিষ্ঠ ভঙ্গিতে! সুলতানের একেকটি পেইন্টিং যেন জমি কর্ষণকারী কৃষক আর তাঁর সঙ্গী কিষানির বীরত্বের গল্প!

সুলতানের ছবিতে আমরা আরও দেখতে পাইপালকি চড়ে বর-কনেকে নিয়ে চার বেহারার যাত্রা, বাড়ির উঠোনে ধান মাড়াই, কুলা হাতে নারীদের ধান ঝাড়াই করা, আবার ঢেঁকিতে পা দিয়ে ধান থেকে চাল বানানো, সন্তান কোলে নিয়ে গ্রামের নারী ধারালো বঁটি দিয়ে মাছ কোটা, আবার সেই হয়তো বাড়ির পাশের নিচু জলাভ‚মিতে গিয়ে দুই নারীর শাপলা তোলা, পাশেই একজন পুরুষ কৃষক ফসল তুলে লগি ঠেলে কোষা নৌকা চালিয়ে গন্তব্যে ফিরছে, জেলে জাল ফেলে মাছ ধরছে, কৃষক হাল চাষ করছে, নারীরা জলাশয় প্রান্তে কাপড় ধুচ্ছেএমন সব নানাবিধ ঘটনার ছবি! এই যে সাদামাটা গ্রামীণ জনপদের দৃশ্য আর গ্রামের নারী শিশু ও পুরুষের জীবন-যাপনের সমগ্রতার ছবি বাংলার হাজার বছরের দৃশ্য ও কর্মকাণ্ডেরই চালচিত্র, শাশ্বত বাংলার অকৃত্রিম অবয়ব!

বাংলার সমকালীন ও আধুনিক চারুশিল্পের অন্যতম রূপকার শেখ মোহাম্মদ সুলতান আমাদের অহংকার। মহান এই শিল্পীর জন্মশতবার্ষিকী আমাদের দোরগোড়ায়! তাঁর শতবর্ষ যেন আমরা উদযাপন করি নতুন প্রজন্মের মধ্যে তাঁর মানবিক ও কল্যাণময় জীবনাদর্শ ছড়িয়ে দিতে! পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি শিল্পের সংগ্রামী বরপুত্রকে।