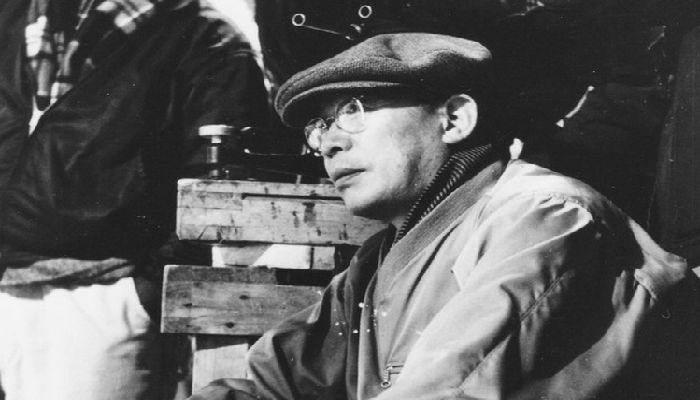

কেনজি মিজোগুচি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশেষ করে ১৯৫০-এর দশকের শুরুতে জাপানি চলচ্চিত্র ইউরোপ এবং আমেরিকায় এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় পশ্চিমারা জাপানি চলচ্চিত্রের এক অসাধারণ, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে। এক্ষেত্রে আকিরা কুরাশাওয়ার চেয়ে তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে ইয়াসিজিরো ওজু এবং কেনজি মিজুগুচি। ৫০-এর দশকের আগে পশ্চিমাদের কাছে তেমন একটা পরিচয় গড়ে না উঠলেও; দৃশ্যপট পাল্টানো শুরু করে ১৯৫০-এর শুরুতে, যখন জাপানি চলচ্চিত্র বিভিন্ন উৎসবে দেখানো শুরু হয়।

পশ্চিমাদের প্রথম টনক নড়ে যখন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে কুরাশাওয়ার ‘রশোমন’ গোল্ডেন লায়ন এবং ১৯৫১ সালে একাডেমি অ্যাওয়ার্ড জেতে। এরপর থেকে ইউরোপ ও আমেরিকার চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে জাপানের চলচ্চিত্রের জয়জয়কার শুরু হয়। কোজাবুরো ইয়াশোমুরা, কেনজি মিজোগুচি, তিয়েনোসুকে কিনুগাচা, তাদাশি ইমাই, ইসুকো টাকিজাওয়া প্রমুখ চলচ্চিত্রকারদের দাপট পরিলক্ষিত হয় উৎসবগুলোর পুরস্কার মনোনয়নে। বিশেষ করে আমেরিকায় একাদশ শতাব্দীর কাবুকি থিয়েটারের আঙ্গিকে করা সিনেমাগুলো দর্শকদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা পায়।

এসব জাপানি চলচ্চিত্রকাররা কেউই পশ্চিমা ক্যানন ক্যামেরা ব্যবহার করতেন না এবং নিজেদের জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্যের ন্যারেটিভই ব্যবহার করতেন। এর মধ্যে অবশ্য কুরাশাওয়া প্রাচীন গ্রিক নাটক, শেক্সপিয়র, তলস্তয় ইত্যাদি বিশ্ব সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিনেমা বানিয়েছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে স্বকীয় এবং স্বতন্ত্র্য হিসেবে ধরা হয় ওজু এবং মিজোগুচিকে। কিন্তু তাদের এই অবস্থান নিয়ে চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলে থাকেন তাদের ওপর জার্মান চলচ্চিত্র নির্মাতা যেমন ফ্র্যাঞ্জ ল্যাং, এফ ডব্লিউ মুনারোসহ অনেক নির্মাতাদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি ওজু ও মিজোগুচি কাবুকি থিয়েটারের নারী চরিত্রে পুরুষদের অভিনয় এবং দৃশ্য চিত্রায়নের সময় নেপথ্যের বর্ণনাকারীর ভূমিকার প্রচলিত রীতিকে বর্জন করেছিলেন। অনেকে আবার বলেন, মিজোগুচির কাজে জাতীয়তাবোধের চেয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রভাব বেশি।

বার্চ, নায়গ্র্যান প্রমুখ চলচ্চিত্রকাররা অবশ্য বলছেন যে, জাপানি সিনেমার স্বকীয়তার পেছনে দেশটির ঔপনিবেশিক শাসনের মুখোমুখি না হওয়ার বিষয়টি কাজ করছে। ১৯৪৫ সালে আত্মসমর্পণের আগপর্যন্ত জাপান কখনোই বিদেশি শক্তির কাছে পরাভূত হয়নি। চীনে যে আধা-ঔপনিবেশিক শাসন ছিল বা ভারতে পুরোপুরি ঔপনিবেশিক শাসন ছিল- তা তাদের চলচ্চিত্রকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু জাপানি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ওই সময়ে কারিগরি ও অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছে। যার ফলে তারা স্বকীয় ধারার সিনেমা তৈরি করতে পেরেছে। তাদের ফিল্ম স্টুডিওগুলোর নিজস্ব সক্ষমতা ছিল। যার ফলে পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও প্রযোজকরা পশ্চিমা প্রভাব ছাড়াই সিনেমা বানাতে পেরেছেন। কিন্তু অনেকে আবার প্রশ্ন করেছেন-

১. এই স্বায়ত্তশাসন কি আসলেই জাপানের চলচ্চিত্রকে প্রকৃত জাতীয় চলচ্চিত্রে পরিণত করার প্রধান উপাদান?

২. আসলে কি মোটেই জাপানি চলচ্চিত্রে বৈদেশিক প্রভাব ছিল না?

জাপানি সংস্কৃতি এবং তাদের চলচ্চিত্রে তার উপস্থিতিকে খাটো না করে ১৯৮০-এর দশকে ইয়ামামটো এবং গিরুর মতো চলচ্চিত্র গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, বিংশ শতকে সিনেমার যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সারা বিশ্বেই প্রভাবাধীন ছিল, তারই অংশ হিসেবে জাপানি সিনেমা এবং এসব চলচ্চিত্রে বিদেশি প্রভাব ছিল। প্রকৃত অর্থে হলিউডের সিনেমার বাইরে যে অপর সিনেমার ধারা গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব জাপানি নিউ ওয়েভেও বিদ্যমান ছিল।

জাপানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এসব সিনেমা অবশ্য নিজ দেশে খুব একটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা বলা যাবে না। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানি দর্শকরা এসব চলচ্চিত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, অধিকাংশ সময়ে ‘জাতীয় চলচ্চিত্রগুলো’ নিজ দেশে খুব একটা প্রদর্শিত হয় না, এগুলোর কদর মূলত বাইরেই বেশি হয়ে থাকে। নতুন জার্মান সিনেমা জার্মানিতে যতটা দর্শকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি গৃহীত হয়েছে জার্মানির বাইরে। জার্মানিতে মাত্র ৮ শতাংশ দর্শক এই ঘরানার সিনেমাগুলো দেখেছেন। তারা এই চলচ্চিত্রগুলোতে যে নাৎসীবাদ এবং যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপার প্রদর্শিত হতো, তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতেন নারীবাদ. আঞ্চলিকতাবাদ এবং নির্যাতিত সংখ্যালঘুদের বিষয় নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলোর ওপর।

জাপানি ‘যুদ্ধোত্তর মানবতাবাদী’ নির্মাতাদের নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো যেমন জাপানি দর্শকদের মন ছুঁয়ে যেতে পারেনি, তেমনি সেখানকার সমালোচকরাও খুব একটা সাদরে এগুলো গ্রহণ করেননি। গিয়ুগালারিস এবং তার মতো তাত্ত্বিকরা গবেষণায় দেখিয়েছেন, কুরাশাওয়ার ‘রশোমন’ যেখানে ১৯৫০ সালে বিশ্বের সেরা পাঁচটি চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল এবং জাপানেও দুইটি পুরস্কার অর্জন করে। কিন্তু জাপানি চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকরা একে দুর্বোধ্য এবং বাস্তবতাবিবর্জিত বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এমনকি জাপানে এটি বি-গ্রেড চলচ্চিত্র হিসেবেও বিবেচিত হয়নি। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এই চলচ্চিত্রটি গোল্ডেন লায়ন জেতার পর জাপানে এটি আবার প্রদর্শিত হলেও দর্শকরা একে ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। কুরাশাওয়ার সমসাময়িক নির্মাতাদেরও প্রায় একই পরিণতি হয়েছিল।

১৯৫০-এর শুরুতে আমেরিকাতে চলচ্চিত্র দর্শকদের বিশেষ করে তরুণ দর্শকদের রুচি বদলাতে থাকে। তেমনি ঘটনা ঘটে জাপানে। তারা সিনেমার চেয়ে নৌকা চালানো, জাজ ক্লাব, বক্সিং-এর মতো বিনোদনের নতুন মাধ্যমগুলোতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আর তখন চিত্রনাট্যের কাহিনীও বদলাতে থাকে। কুরাশাওয়া, ওজু, মিজোগুচির মতো নির্মাতা যারা নিজস্ব সংস্কৃতির ওপর দাঁড়িয়ে স্বকীয় ধারা নির্মাণ করেছিলেন, তাদের সেই ধারাকে জাপানি দর্শকরা আর গ্রহণ করেনি। বরং তাদের নিত্যনৈমিত্তিক সংকটের ওপর নির্মিত কাহিনীই জনপ্রিয়তা পেতে থাকে।

যুদ্ধোত্তর এসব নির্মাতারা তিনভাবে বিবেচিত হন। তাদেরকে ‘শুরুর গুরুরা’, ‘বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানবতাবাদী’ এবং ‘জাপানি নিউ ওয়েভের স্রষ্টা’ বলা হয়। তারা সেই সময় বিশ্বের অন্য কিছু অঞ্চলের মতো হলিউডের সিনেমার বাইরে একটা ‘জাতীয় চলচ্চিত্রে’র বলয় সৃষ্টি করেন। হিগবি এবং সঙের মতো তাত্ত্বিকরা একে চলচ্চিত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ‘সমালোচনামূলক বহুজাতিকতাবাদ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। মিলারের মতো তাত্ত্বিকরা বলেছেন, এই ঘরানার চলচ্চিত্র বিশ্ব সিনেমায় এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে, যা পশ্চিমাদের বাইরে আঞ্চলিক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব সৃষ্টি করেছে। ১৯৯০-এর পর অবশ্য দৃশ্যপট পাল্টানো শুরু করেছে। বিশেষ করে বার্লিন দেয়াল পতনের পর ‘বৈশ্বিক সিনেমা’র আধিপত্যে এই ধারার সবল উপস্থিতি ম্লান হতে থাকে। জাপানেও এর প্রভাব পড়েছে। যেমন ২০০০ সালে জাপানি নির্মাতা তাকাশি কিটানোর ‘ব্রাদার’ হলো মার্কিন-জাপান যৌথ প্রযোজনা। হাইডো নাকাতার ‘দ্য রিং-২’ যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে।

শুরুর দিকককার জাপানি সিনেমার ক্ষেত্রে কুরাশাওয়া ও ওজুর মতোই আরেক দিকপাল চলচ্চিত্রকার হলেন কেনজি মিজোগুচি। ইউরোপীয় চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের অভিযোগ- তার চলচ্চিত্র জাপানে তেমন একটা গুরুত্ব পায়নি। বিশেষ করে ১৯৫০-এর দশকে যখন কুরাশাওয়ার ‘রশোমন’ পশ্চিমাদের চোখে আবিষ্কৃত হলো, তার পরপরই মিজোগুচি আলোচনায় এলেন। বিশেষ করে তার ওল্ড গার্ড স্টাইলে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সিনেমাগুলো ইউরোপে খুবই কদর পেল। আর এক্ষেত্রে ফ্রান্স, বিশেষ করে আন্দ্রে বাঁজার ‘কাইয়্যু দ্য সিনেমা’ গোষ্ঠী বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। বাঁজা অবশ্য ১৯৫০-এর শুরুর দিকে কুরাশাওয়াকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের মিজোগুচির চেয়ে কুরাশাওয়ার দিকে অধিক মনোযোগী হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে মিজোগুচির সিনেমা নিয়ে তার এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তখন তার শিষ্যরাও মিজোগুচির চলচ্চিত্রের দিকে আকৃষ্ট হোন।

মিজোগুচির এক শটে এক দৃশ্য শেষ করার পদ্ধতি তাদেরকে নতুন করে ভাবাতে শুরু করে। মিজোগুচি ক্লোজআপের তেমন একটা ব্যবহার করেননি। তিনি একটি শটেই দৃশ্য শেষ করে দিতেন। তার এই ক্যামেরা মুভমেন্ট দর্শকদের তার জাপানি রীতির ওপর নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো সম্পর্কে এক ধরনের স্পষ্টতা এবং শুদ্ধচারিতার আবহ তৈরি করত বলে বাঁজার শিষ্যরা মনে করতেন। তার এই স্টাইল কাইয়্যু দ্য সিনেমা গোষ্ঠীকে এতই আকৃষ্ট করল- তারা যেন তাদের আরেকজন দিকপালকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন! তাঁর শিল্পসত্তাকে তারা ওপহাউলাস, রোসালিনি এবং এমনকি ওট্টো প্রিমিঙ্গারের সঙ্গে সমাচ্চরিত করা শুরু করলেন।

মিজোগুচির চলচ্চিত্রের এই কদর শুরু হলো তাঁর মৃত্যুর এক দশক পরে। তখন তাঁর অনেক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হলো, মিজোগুচি এবং তার সহযোগীদের অনেক সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো। মিজোগুচি যেন নতুনভাবে আবিষ্কৃত হলেন। ১৯৬৫ সালে তাঁকে নিয়ে বই লিখলেন বাঁজা গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত ফরাসি চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক মাইকেল মেসনিল। সত্তর দশকের শেষদিক পর্যন্ত এই মিজোগুচি সংক্রান্ত প্রবল আলোচনা চলতে থাকে। এ সময়ে জাপানে যখন এসব লেখার অনুবাদ বেরোতে থাকে, তখন তাদের টনক নড়ে। তারা তাদেরই চলচ্চিত্রের আরেক দিকপালকে নতুনভাবে চিনতে থাকে। তারা তাদের রত্নকে অন্যদের মাধ্যমে চিনতে শেখে। টাডাও সাটোর মতো জাপানের নেতৃত্বদায়ী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকরা অবশ্য মেসনিল বা ফরাসিদের মিজোগুচি সম্পর্কে জাপানি উপেক্ষার বয়ানকে খানিকটা অস্বীকার করেন।

তারা বলেন, কুরাশাওয়ার মতো মিজোগুচিও জাপানি চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের বিবেচনায় ছিলেন। কেউ কেউ অবশ্য তার চলচ্চিত্রের বিষয় আঙ্গিক এবং পদ্ধতিকে সেকেলে এবং অচল বললেও তা সমগ্র জাপানের দৃশ্যপট ছিল না। অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকরা গবেষণা দিয়ে প্রমাণ করেছেন জাপানে মিজোগুচির যতটা গুরুত্ব পাওয়া দরকার ছিল, সে তুলনায় অনেক কম গুরুত্ব পেয়েছেন তিনি।

কেনজি মিজোগুচির জন্ম ১৮৯৮ সালের ১৬ মে টোকিওর হঙ্গো এলাকায়। তিনি চিত্রকলায় একাডেমিক পড়াশোনা শেষ করে বিজ্ঞাপন বানানো শুরু করেন। এরপর তিনি অল্প কিছু দিন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যকার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন। এর তিন বছরের মাথায় তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। ১৯২৫ সালে নির্মাণ করেন তার প্রথম আলোচিত চলচ্চিত্র ‘স্ট্রিট স্কেচ’। এরপর টানা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্মাণ করেছেন ৮৬টি চলচ্চিত্র। ১৯৫২-৫৪ সালে তার নির্মিত ‘দ্য লাইফ অব ওহারু’, ‘উগেতসু’ এবং ‘সানশো দ্য বেইলিফ’ সিনেমাগুলো ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে লেওনে দারজেন্তো তথা সিলভার লায়ন জিতে নেয়। ওজু ও কুরোসাওয়ার মতে, তাঁর সিনেমাগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট ঘরানায় ফেলা যেত না। সামুরাই বা শোমিনগেকি (মধ্যবিত্ত সাধারণের জীবন নিয়ে) সিনেমা তিনি খুব একটা নির্মাণ করেননি। জাপানি বাস্তবতাবাদের অন্যতম জনক এই নির্মাতা ১৯৫৬ সালের ২৪ আগস্ট মাত্র ৫৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

ডেভিড ব্রডওয়েল বিখ্যাত মার্কিন চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক এবং ইতিহাসবিদ। তিনি জাপানি চলচ্চিত্রের ওপর বেশ কিছু কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন ১৯৩০ এর দশকে নির্মিত মিজোগুচির নানউইয়া ইলগি (১৯৩৬), সিস্টারস অফ গিয়ন (১৯৩৬), দ্য স্টোরি অফ লাস্ট ক্রিসান্থামাস (১৯৩৯), জেনরিকো চুসিংগুরা (১৯৪১-৪২), ওম্যান অব দ্য নাইট (১৯৪৮) এবং মাই লাভ হ্যাজ বিন বার্নিং (১৯৪৯) ইত্যাদি চলচ্চিত্রে তাকে ভিন্নমাত্রায় পাওয়া যায়। এগুলো বেশি মাত্রার চিত্রকলা সমৃদ্ধ এবং সামাজিক সমালোচনায় ভরপুর। অবশ্য তিনি বলেছেন, ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে নির্মিত মিজোগুচির চলচ্চিত্রের মধ্যে একটি শুধু পাওয়া যায়। অথচ এই সময়ে তিনি ৪৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। আর পরবর্তীতে তার নির্মিত ৪২টি চলচ্চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় ৩০টি। অর্থাৎ তার নির্মিত চলচ্চিত্রের অধিকাংশই বিশ্ব অবলোকন করতে পারেনি।

মিজোগুচি মেলোড্রামার ব্যবহার করলেও তা ছিল অনেক সংযত। তিনি তার অধিকাংশ চলচ্চিত্রেই জাপানি কাবুকির বিষয় এবং রীতির সঙ্গে পশ্চিমা নৃত্যকলার মিশ্রণে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে যে শিনপা নাট্য পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তাকে ব্যবহার করেছেন। এই নাট্য পদ্ধতিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর যে নিপীড়ন, শোষণ এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রবণতা- তাকে দেখানো হয়। তারা পুরুষের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করে, কিন্তু পুরুষ তার কোন স্বীকৃতি দেয় না। মিজোগুচির চলচ্চিত্রেও আমরা নারীর এই ভূমিকাকে দেখতে পাই। কিন্তু তার চলচ্চিত্রের শেষে নারীকে খুব কম সময়েই বিজয়ী হতে দেখা যায়।

আর তার নারী চরিত্র জিতুক বা হারুক, কিন্তু ভিক্ষা চাইবে না বা কান্নাকাটি করবে না। নারীর শক্ত একটি ভাবমূর্তি তার সিনেমায় দেখা যায়। যেমন মিজোগুচির ‘পপ্পি’ চলচ্চিত্রের এক দৃশ্যে দেখা যায়, একজন বাবা এবং কন্যা জানতে পারেন, কন্যার স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছে। তখন কন্যা তার বাবাকে স্বান্তনা দিচ্ছে এবং তারা আলিঙ্গনবদ্ধ হচ্ছে। অর্থাৎ নারী মানসিকভাবে শক্ত আছে। এখানে কোনো ক্লোজ-আপ ব্যবহার করা হয়নি। কোনো দ্রুত কাটের ব্যবহার করা হয়নি। কোনো ক্যামেরা মুভমেন্ট নেই। মিজোগুচির এক-একটা শট ২৬ সেকেন্ড বা ৩০ সেকেন্ড, কখনো তা ১ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতো।

তবে ১৯৫০ সালের পর মিজোগুচি তার চলচ্চিত্র স্টাইলের পরিবর্তন ঘটান। তিনি লং টেকের ব্যবহার পরিবর্তন করেন। তার সেট ডিজাইনেরও পরিবর্তন ঘটে। অনেকে একে তার ওপর পশ্চিমা প্রভাব বলেও অ্যাখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি যেখান থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছেন, তার চরিত্রগুলোর সঙ্গে চলচ্চিত্রের চরিত্রের কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক চলচ্চিত্র তাত্ত্বিক অবশ্য বলেছেন, আন্তর্জাতিক উৎসবকে সামনে রেখে তার চলচ্চিত্রে এই পরিবর্তন ঘটেছিল।

অনেক তাত্ত্বিকই তাকে প্রচলিত সমাজের প্রতি ক্ষিপ্ত এবং উদাত্ত সমালোচক রাজনৈতিক চলচ্চিত্রকার হিসেবে অ্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি জাপানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরতে পরতে যে লোভাতুরতা এবং অস্বীকৃত অন্যায় রয়েছে তাকে উন্মোচিত করেছেন। এমনকি তিনি তার সমসাময়িক জাপানের নৈতিক ভয়াবহতাকে উন্মোচন করতেও পিছপা হননি। জাপানের অর্ধেক জনসংখ্যা, অর্থাৎ নারীদের প্রতি সমাজের নিষ্ঠুরতাকেও চলচ্চিত্রে তুলে ধরেছেন। নারীরা তার প্রায় সব চলচ্চিত্রেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে। জাপানে যে রাজনৈতিক বিধ্বংস চলছিল, বিশেষ করে অসংযত আচরণ নিবৃত্ত করার ব্যক্তিগত ব্যর্থতাকে তিনি সিনেমাটিক স্টাইলে সঠিকভাবেই চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তিনি জাপানি নাগরিক সমাজের যন্ত্রণা দেখাতে চেয়েছেন। এমনকি তিনি সম্পদশালী কর্তৃপক্ষের শক্তি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে পারিবারিক আলাপকেও চিত্রিত করেছেন।

আবার ‘ফাইভ ওম্যান এবং উতামারো’-তে আমরা মিজোগুচিকে অনেক সমসাময়িক সমাজের চিত্রায়ন ঘটাতে দেখি। সে সময়ে জাপানে মার্কিন আগ্রাসন চলছে। বড় বড় কোম্পানি জন্ম নিচ্ছে। তাদের সঙ্গে রাষ্ট্র গাঁটছড়া বাঁধছে। স্বাধীন উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছে। সামন্ত সমাজের শেষ অবলম্বনটুকু জীর্ণ করে পুঁজিবাদ একেবারে জেঁকে বসেছে। অর্থই সব মূল্যবোধ তৈরি করছে। আর ‘উতামারো’ যেন সেই নতুন সমাজের দোলাচলে ভুগতে থাকা এক চলচ্চিত্র। সমসাময়িক সমাজের এমন বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ ক’জন নির্মাতা পারে! পৃথিবীর চলচ্চিত্রে তখন যে নতুন স্রোত তৈরি হচ্ছে এরকম রাজনৈতিক চিত্রায়ন তারই অন্যতম সংযোজন। এখানেই মিজোগুচির অনন্যতা। তাই তো তাকে নিয়ে এখনো এত আলোচনা। মিজোগুচি জাপানকে ছাপিয়ে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের কাতারে দাঁড়ানোর দাবিদার। যদিও ‘কাইয়্যু দ্য সিনেমা’ মিজোগুচিকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে, কিন্তু তিনি আসলেই বিশ্ব চলচ্চিত্রের এক অনন্য স্রষ্টা। তাই তো ওজু বা কুরাশাওয়ার মতো জাপানি নিউ ওয়েভের আরেক সৃষ্টি কেজনি মিজোগুচি। যতই স্বদেশ তাকে অনেক পরে চিনুক- তিনি বিশ্ব চলচ্চিত্রের আরেক কিংবদন্তি।

তথ্যসূত্র

1. Japanese cinema-Donald richie.

2. Japanese cinema- text and context-Edited by Alstair Philips Julian Stringer.

3. Five women around Utamaro and the U.S. Occupation of Japan-Donald Kirihara-East-West Film Journal (volume8.number 1).

4. History in film style : on absent cause in Mizoguchi films from the 1950s-Review of Japanese culture and society (December 1998) .

5. On Kenji Mizoguchi-Tadao Sato-Film criticism.

6. Introduction. The misleading discovery of Japanese national cinema- Marcos P.Centeno Martin.

7. David Bordwell– Website on CINEMA.

8. Better than Ozu and Kurosawa: Mizoguchi- Richard Bordz-New Worker.

9. Kenji Mizoguchi- Alexander Jacoby-Senses of Cinema.