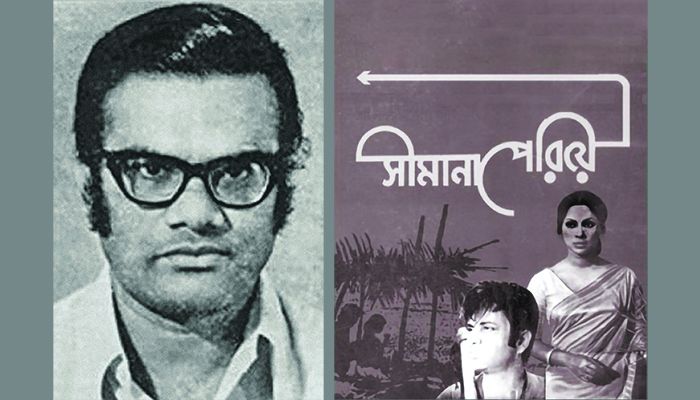

প্রতীকী ছবি

আলমগীর কবির আমাদের কাছে পরিচিত চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে। তবে তার ‘সীমানা পেরিয়ে’ বাদে অন্য কোনো চলচ্চিত্র খুব বেশি দর্শকপ্রিয় হয়েছে এমন নয়; কিন্তু তাতে চলচ্চিত্রকার হিসেবে তার গুরুত্ব কমেনি। মুনাফামুখী চলচ্চিত্র তিনি নির্মাণ করতে চাননি। বরং শিল্পপ্রয়াসী চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। চলচ্চিত্রের মতো ব্যয়বহুল মাধ্যমের বরাতে তিনি দর্শককে কেবলই বিনোদনে বুঁদ করে রাখতে চাননি, বরং সমাজে ও রাজনীতি নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং তা করার চেষ্টা করেছেন নিজস্ব চলচ্চিত্র ভাষার মধ্য দিয়ে। তার নির্মিত ‘ধীরে বহে মেঘনা’ (১৯৭৩), ‘সূর্যকন্যা’ (১৯৭৬), ‘রূপালী সৈকতে’ (১৯৭৯), ‘সীমানা পেরিয়ে’ (১৯৭৭), মোহনা (১৯৮২), পরিণীতা (১৯৮৪), মহানায়ক (১৯৮৬) ইত্যাদি চলচ্চিত্র তাই দর্শকের কাছ থেকে বাড়তি মনোযোগ দাবি করে। সেসব চলচ্চিত্রের রসগুণ পূর্ণ আস্বাদন করা সম্ভব হয়।

অবশ্য তার মতো মানুষকে নিয়ে আলাপ কেবল চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমিত রাখলে, বিশাল এই ব্যক্তিত্বের এক খণ্ডিত দিকেই আলোকপাত করা হয়। আলমগীর কবির সময়ের সন্তান। একটি দেশের জন্মের পূর্বে, জন্মকালে এবং জন্মের পরের সময়ে তিনি কেবল সক্রিয় এক অংশগ্রহণকারী বা অ্যাক্টর ছিলেন না, তিনি সময়কে ধারণ করেছেন চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা ও অন্যান্য লেখালেখি এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে। আরেক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্ব জহির রায়হান ছিলেন তার গুরু, কমরেড, পরম শ্রদ্ধার পাত্র। জহির রায়হান চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে আর আলমগীর কবির নির্মাণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পরে। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে তাদের যৌথ কাজ প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে। জাতির জন্ম প্রক্রিয়ার দলিল রচনা করে গেছেন তারা যৌথভাবে। জহির রায়হানের ‘স্টপ জেনোসাইড’ চলচ্চিত্রে কবির সহযোগী হিসেবে যুক্ত ছিলেন, আর নেপথ্য ধারা বর্ণনার দায়িত্বটি তার কাছেই অর্পিত হয়েছিল। জহির রায়হানের তত্ত্বাবধানেই তিনি নির্মাণ করেন ‘লিবারেশন ফাইটার্স’ প্রামাণ্যচিত্র। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে তাদের দু’জনার অন্য একটি রাজনৈতিক ভূমিকার কথা বলতেই হয়। সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী দু’জন জাতীয়তাবাদীর নেতৃত্বাধীন একটি যুদ্ধে বামপন্থীরাও যেভাবে যুক্ত হয়ে অবদান রাখতে পারেন, সে বিষয়ে নেতাদের সঙ্গে মোকাবেলা বা দরকষাকষি করেছেন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তিনি সামান্য সম্বল নিয়ে ভারতে যান এবং তিনি জহির রায়হানের মতো সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের মানুষ জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে, আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অনীহার মধ্য থেকেও নিজ মেধা ও যোগ্যতায় সমাজতন্ত্রীদের জন্য যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিসর তৈরিতে সচেষ্ট থাকেন।

জাতীয় মুক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বে তার কর্মকাণ্ড আরও চাঞ্চল্যকর এবং অন্য সবার চেয়ে অগ্রবর্তী ছিল। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হবার পূর্বে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে, সদস্য হয়েছিলেন আলজেরিয়ার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী এফএলএনে। তিনি প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতায় সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এসব কিছু করছিলেন লন্ডনে তার প্রবাসজীবনে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ১৯৬৩ সালে গঠন করেন এক গোপন সংগঠন- নাম ‘ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট’। তিনি লন্ডনে থাকতেই গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন এবং ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট-এর মূল ভাবনা ছিল: ‘স্বাধীনতা আসবে অতর্কিত আঘাত আরম্ভ করে দীর্ঘায়িত গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে’। সংগঠনের প্রচারপত্র হিসেব বের করা শুরু করেন ‘এশিয়ান টাইড’ ও ‘পূর্ব বাংলা’ নামে দুই ভাষার দুই পত্রিকা। তখনো ছয় দফা প্রবর্তিত হয়নি, খুব কম মানুষই তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেছিলেন; কিন্তু আলমগীর কবিররা ষাটের দশকের শুরুতেই সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, হালকা অস্ত্র চালাতে শেখেন, নাশকতামূলক কাজের জন্য ট্রেনিং নেন। প্রকৌশলী হিসেবে একটি বহুজাতিক কোম্পানির লোভনীয় চাকরি ছেড়ে তিনি ১৯৬৬ সালে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে আসেন, দেশকে স্বাধীন করার জন্য। যদিও তখন পর্যন্ত এদেশে স্বাধীনতার কথা খুব কম লোকেরই মাথায় এসেছে। পাকিস্তান সরকার ১৯৬৬ সালেই তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। অধ্যাপক আহমেদ কামাল ব্যক্তিগত আলাপে একবার আমাকে বলেছিলেন, আলমগীর কবির দেশে ফিরেই সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তরুণদের অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। আমিও যেতাম তার ডাকে। তার অতিকায় অবয়ব, কণ্ঠস্বর ও তেজ দেখে মনে হতো, হ্যাঁ, এনাকে দিয়েই বিপ্লব হবে।

চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ইংরেজি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। সত্যিই, রাজনীতি ও সৃষ্টিশীল কর্মে তিনি ছিলেন এক ‘আভা-গার্দ’। ফরাসি এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ, সামনের সারির সৈন্য। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার আগে মুক্তির কথা ভেবেছেন। আর আভা-গার্দ চলচ্চিত্র বলতে বোঝায়, চলচ্চিত্রের বিষয় ও ভাষা নিয়ে বৈপ্লবিক নিরীক্ষা করা। আলমগীর কবির বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে যে নিরীক্ষা করেছেন, তা বৈপ্লবিকই বলতে হবে। বিশেষত কাহিনীচিত্রে প্রামাণ্য ফুটেজ ব্যবহার করাকে তিনি স্বাভাবিক এক বিষয়ে পরিণত করেন। অন্যদিকে, তার কয়েকটি চলচ্চিত্রে প্রধান চরিত্রের নাম লেনিন, যিনি চিন্তায় ও কর্মে বিপ্লবী।

চিত্র সমালোচনা ও সাংবাদিকতায় তার ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি লন্ডনের বিখ্যাত চলচ্চিত্র পত্রিকা ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’-এর নিয়মিত চিত্র সমালোচক ছিলেন, অংশ নিতেন কান-বার্লিন-ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে চিত্র সমালোচক হিসেবে। বস্তুত কোনো বাংলাদেশি চিত্র সমালোচক আন্তর্জাতিকভাবে ওই পর্যায়ে আজও কাজ করতে পারেননি। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসনির্ভর প্রথম বই লেখেন ‘ফিল্ম ইন বাংলাদেশ’ (১৯৭৯)। বইটি পদ্ধতিগতভাবে রচিত এবং একে গবেষণাগ্রন্থই বলতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের আগে বইটির আদিরূপ বের হয় ‘দ্য সিনেমা ইন পাকিস্তান’ (১৯৬৯) শিরোনামে। যারা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের এই বইটির দ্বারস্থ হতেই হয়। বাংলার পাশাপাশি, ইংরেজিতে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করার পূর্বে আমি বহুবার এই বইয়ের তথ্য ব্যবহার করেছি, তার বিশ্লেষণের ধরন থেকে দিকনির্দেশনা পেয়েছি। ডাচ নাগরিক লোটে হুক বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নিয়ে পিএইচডি গবেষণা শুরু করলে সর্ববাংলা চলচ্চিত্র-সাহিত্যের সাগরে আলমগীর কবিরের এই বইয়ে আবিষ্কার করেছিলেন মণিমুক্তো হিসেবে। তিনি এই বইয়ের প্রশংসা এভাবেই ব্যক্তিগত আলাপে করেছিলেন।

তিনি বাংলাতে লিখলেও, তার বেশিরভাগ রচনাই ইংরেজিতে প্রকাশিত। কেবল চলচ্চিত্র সমালোচনা নয়, তিনি সাংবাদিকতা করেছেন সেই লন্ডনপ্রবাস থেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় পাঠ শেষ করে, তিনি ১৯৫৮ সালে চলে যান লন্ডনে। সেখানে তিনি যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে এবং পার্টির পত্রিকা ‘ডেইলি ওয়ার্কার’-এর প্রতিবেদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার লন্ডনের গেরিলা সংগঠনের দুটি পত্রিকার কথা আগেই বলেছি। দেশে ফিরে ১৯৬৬ সালে তিনি যোগ দেন দ্য পাকিস্তান অবজারভার-এ। ১৯৬৭ সালে যোগ দেন প্রগতিশীল ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘হলিডে’-তে। এ সময়ে দেশের চলচ্চিত্র নিয়ে তিনি এসব পত্রিকায় সমালোচনা লিখতে থাকেন। তার রিভিউয়ের ভয়ে তটস্থ থাকতেন বিএফডিসির পরিচালকরা। ১৯৬৯ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন চলচ্চিত্র বিষয়ক জার্নাল ‘সিকোয়েন্স‘, যা বহু বছর ধরে প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালের উদ্দীপিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি সম্পাদনা শুরু করেন ‘এক্সপ্রেস’ পত্রিকা, যার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন জহির রায়হান। তার সাংবাদিকতা-জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী কাজ হিসেবে ধরা হয় ‘এক্সপ্রেস’ পত্রিকাকে।

এবার চোখ ফেরানো যাক আলমগীর কবিরের নির্মিত চলচ্চিত্রের দিকে। তিনি লিখেছেন, ১৯৬৬ সালে দেশে ফিরেই চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী হন; কিন্তু কিছু চলচ্চিত্র সমালোচনা লিখে চিত্র ব্যবসায়ীদের খেপিয়ে তুলেছিলেন। তাই নিজেই ভয়ে থাকতেন বিএফডিসিতে গেলে তিনি হয়তো আক্রমণের শিকার হবেন। তাই যুদ্ধকালে তিনি জাতীয় প্রয়োজনে, বিএফডিসি থেকে দূরে, প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। স্বাধীনতার পরে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে নিয়মিত হলে, তার চলচ্চিত্র নিয়েও অনেকে আক্রমণাত্মক ভাষায় লিখেছেন। তিনি আবার লিখে সে সবের জবাবও দিয়েছেন। এভাবে তিনি এহতেশাম, খান আতাউর রহমান, আমজাদ হোসেন প্রমুখের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়েছেন।

তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘ধীরে বহে মেঘনা’ (১৯৭৩) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রমী এক প্রয়াস ছিল। ভারতীয় এক নারী মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশে আসে। তার প্রেমিক ভারতীয় এয়ারফোর্সের পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং নিহত হয়েছিল। ফলে মেয়েটির বাংলাদেশের প্রতি বিরূপ এক ধারণা ছিল; কিন্তু এখানে এসে সে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে কী রকম ত্যাগ, ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে দেশটি গিয়েছে। দেশটিকে সে ভালোবেসে ফেলে। তার এই পরিবর্তনের অন্যতম ভিত্তি ছিল যুদ্ধকালে ধ্বংসযজ্ঞের চলমান চিত্রের ফুটেজ, যাকে পরিচালক কাহিনীর অংশ হিসেবে গ্রথিত করে দেন। ফরাসি সিনেমা ভেরিতে ও মার্কিন ডিরেক্ট সিনেমা দ্বারা প্রভাবিত তিনি ডকুমেন্টারি ফুটেজকে কাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন এই ছবিতে, যা তার পরবর্তী ছবিতেও দেখা যায় এবং বিষয়টি তার সিগনেচার হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৭৫ সালে নির্মিত ‘সূর্যকন্যা‘ চলচ্চিত্রে লেনিনের দেখা মেলে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নামের প্রায় আত্মজৈবনিক এই চরিত্রটিকে আমরা পরের ছবি ‘রূপালী সৈকতে’-এও দেখতে পাবো (ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজের পুত্রের নাম রেখেছিলেন লেনিন)। এই ছবিতে তিনি নারীমুক্তির কথা বলতে চেয়েছেন। বড় লোক বন্ধুর ভোগবাদিতা ও অবাধ যৌনতার (যার কাছে নারী প্রেমিকার চাইতে বেশি যৌন সঙ্গী) বিপরীতে কর্মস্থল ফ্যাশন হাউসের ম্যানিকিনের স্থলে লেনিন কল্পনা করে এক আদর্শ নারীর, যে সুন্দর ও স্বাধীন। তবে কবিরের মুক্ত নারীর এই ধারণা নারীবাদের বিচারে হয়তো উৎরে যাবে না। কারণ ম্যানিকিনে দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপারটি তার ফেটিশিজমনির্ভর যৌনতার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে, যা পশ্চিমা নারীবাদী চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকরা কঠোরভাবে সমালোচনাই করেছেন। ‘আমি যে আঁধারে বন্দিনী, আমাকে আলোতে ডেকে নাও’- কল্পনার নারীর এই আকুতিতে বোঝা যায়, কবির প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষকতামূলক পিতৃতন্ত্রের বাইরে যেতে পারেননি। নারীর সামাজিক ইতিহাস বলতে গিয়ে কবির এই ছবির শুরুতে অ্যানিমেশনের ব্যবহার করেন, যা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে নতুন ছিল।

তৃতীয় চলচ্চিত্র ’সীমানা পেরিয়ে‘ (১৯৭৭) ব্যবসাসফল হয়। ১৯৭০ সালের ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের অনেক খবরের ভিড়ে সংবাদপত্র থেকে আলমগীর কবির বেছে নেন এক নারী ও এক পুরুষের গল্প, যারা জলোচ্ছ্বাসের পরে নিজেদের আবিষ্কার করে এক দ্বীপে। এরপর তারা দু’জনে মিলে অচেনা সেই দ্বীপে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং সফল হয়। তবে ব্যাপারটি অত সহজ ছিল না। কারণ তারা ছিল দুই শ্রেণির মানুষ- নারীটি এক বুর্জোয়ার সন্তান, পুরুষটি একই গ্রামের প্রলেতারিয়েত। তাদের এই শ্রেণি ব্যবধান প্রথম প্রথম বাধা হয়ে ছিল, ধীরে ধীরে তা দূর হয়। শ্রেণি উত্তরণ সম্ভব কি-না, তা এই ফ্যান্টাসি চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আলমগীর কবির নিরীক্ষা করেছেন। তারা দু’জন গ্রামে ফিরে আসতে সমর্থ হয়, তবে পুরনো শ্রেণির বিন্যাসে আবার বন্দী হয়; কিন্তু মেয়েটি শ্রেণির বাধা পেরিয়ে ছেলেটির কাছে চলে আসে।

‘রূপালী সৈকতে’ (১৯৭৯) সম্ভবত কবিরের সবচেয়ে শক্তিশালী চলচ্চিত্র। ছবিটি মনোযোগী দর্শক-সমালোচকদের মধ্যে অনেক আলোচনার জন্ম দেয়। ষাটের দশকের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিক লেনিন এখানে বিপ্লবী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তার রাজনৈতিক অবস্থান ও ক্ষুরধার সংবাদ-প্রতিবেদনের কারণে পাকিস্তানি মিলিটারি তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং নির্যাতন করে। এখানে আছে আরেক যোদ্ধা আনোয়ার যে আন্তর্জাতিকভাবে প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামে যুক্ত, আলজেরিয়া ও কিউবার মুক্তিসংগ্রাম ও বিপ্লবের কথাও তার সূত্রে গল্পে ঢুকে পড়ে। এই দুই যুবকই সমুদ্র সৈকতের এক রিসোর্টে, এক নারীর কাছে বারবার ফিরে যায়, শান্তি ও সুখের জন্য। ব্যক্তি আলমগীর কবির যে এক বিশ্বনাগরিক ছিলেন, এই ছবিতে তা প্রতিভাত হয়েছে। মানুষের মুক্তির জন্য দেশে-বিদেশে যে নিরন্তর লড়াই চলছে তাকে ধারণ করেছে এই চলচ্চিত্র। একটি যথাযথ রাজনৈতিক ছবি যেন ‘রূপালী সৈকতে‘।

পরের ছবি ‘মোহনা’ (১৯৮২) সাভারে জাফরুল্লাহ চৌধুরীর গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কার্যক্রমনির্ভর। মুক্তিযুদ্ধের পরে কিছু স্বাস্থ্যকর্মী স্বল্প খরচে গ্রামীণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে যান। তাদের এই সেবামূলক উদ্যোগ স্থানীয় প্রভাবশালীরা সহজভাবে নিতে পারেননি। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ১৯৮৪ সালে কবির নির্মাণ করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ‘পরিণীতা’। তার সর্বশেষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘মহানায়ক’, এখানে পরিবর্তিত সময়ে লেনিন যেন এক ঠগ ও প্রতারক। তবে সামাজিক বঞ্চনা ও দারিদ্র্যই তাকে এ দিকে ঠেলে দিয়েছে। কাহিনীর এক ক্লাইমেক্স মুহূর্তে তার মানবিক দিকটিও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই ছবিতে এসে কবির যেন তার চারিত্র্য হারিয়ে ফেলেন, শৈল্পিক অভীপ্সা ও রাজনৈতিক চেতনা প্রধান চরিত্রের স্বেচ্ছাচারিতায় হারিয়ে যায়।

আলমগীর কবির বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনেও ছিলেন এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব। চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে মুহাম্মদ খসরুর অবদান সবচেয়ে বেশি; কিন্তু তার পরেরই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়তো আলমগীর কবির। চলচ্চিত্রের শিক্ষকও ছিলেন তিনি। লন্ডনে তিনি কেবল চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই গ্রহণ করেননি, দেশে আগ্রহী চলচ্চিত্রকর্মীদের শিক্ষাদানও করেছেন বিভিন্ন ওয়ার্কশপে ও ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্সে। মোরশেদুল ইসলাম আমাকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, ছবি যে কেবল দুই ঘণ্টার পূর্ণদৈর্ঘ্যরে হতে হবে এমন কথা নেই, ছবি বিভিন্ন আকারে ও ফরম্যাটে হতে পারে। এই ধারণাটা আমাদের মাথায় দিয়েছিলেন কবির ভাই। তাই তো প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘আগামী’ (১৯৮৪) নির্মাণ করতে পেরেছিলেন তিনি, ১৬ মিমি ফরম্যাটে- যা দেশে স্বাধীনধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের জন্ম দেয়। মানজারে হাসীন মুরাদ, মোরশেদুল ইসলাম, তানভীর মোকাম্মেল, তারেক মাসুদ প্রমুখ চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা আসলে আলমগীর কবিরেরই ছাত্র। শর্ট ফিল্ম ফোরাম আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চালু করার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পরের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা এবং দিক নির্দেশনা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ যিনি করতে পারেন, তিনি তো পথিকৃৎ ও পথপ্রদর্শক।

আলমগীর কবির চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র সমালোচক এবং চলচ্চিত্র শিক্ষক। যিনি এক প্রজন্মের পরিচালকদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং অনুপ্রাণিত করে গেছেন। আর তিনি ছিলেন মুদ্রণমাধ্যম, বেতারের সাংবাদিক ও সম্পাদক। আর জাতির জন্মলগ্নে তার রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল অনন্য। তিনি যেমন ছিলেন সময়ের সন্তান, তেমনি তার মতো মানুষেরাই সময়কে একটা আদল বা অবয়ব দিয়েছিলেন। যত সময় যাচ্ছে, তার মতো বিশাল ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও কাজকে আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কার চলছে। নতুন প্রজন্ম একটু দূর থেকে নির্মোহভাবে তাকে নিয়ে কাজ করছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ‘চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি’ (২০১৮) এবং শুনছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ১৯৭১ (আলমগীর কবির রচনা সংগ্রহ ২য় খণ্ড) শিরোনামের সুসম্পাদিত বইটি এক্ষেত্রে অবশ্যপাঠ্য।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যসূত্র

কবির, আলমগীর (১৯৭৯)। ফিল্ম ইন বাংলাদেশ। ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

আতিকুজ্জামান, আবুল খায়ের মোহাম্মদ ও পাল, প্রিয়ম প্রীতিম (২০১৮)। চলচ্চিত্র ও জাতীয় মুক্তি : আলমগীর কবির রচনাসংগ্রহ ১। ঢাকা : আগামী ও মধুপোক।