বদরুদ্দীন উমর ছিলেন বামপন্থি রাজনীতিবিদ, তাত্ত্বিক, লেখক ও গবেষক। দীর্ঘ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবনে তিনি বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গবেষণাধর্মী গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ (তিন খণ্ডে), ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’, ‘পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি’, ‘বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর’, ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ’ এবং ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক’। কিন্তু অনেকেরই ধারণা এত বড় একজন গবেষক কেন রাজনীতিতে এলেন। আসলে তার রক্তে, স্নায়ুতে মিশে ছিল রাজনীতি। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাদের পরিবারের ভূমিকা বিশাল। বিশেষত সিপিএম গঠনেও তাদের পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ছিল।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে তারা এ দেশে আসেন; আসেন তার পিতা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম। যিনি ছিলেন প্রগতিশীল মুসলিম লীগ নেতা ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। পণ্ডিত পিতার সাহচর্য পেয়েছেন বদরুদ্দীন উমর। সেই সঙ্গে বংশের সবাই কমবেশি বিভিন্ন দলের রাজনীতি করতেন। বিশেষত, কমিউনিস্ট পার্টিতে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল অনেক। এভাবে জ্ঞানে-গুণে সুবিস্তৃত ছিল তার পরিবার। মেধা-মনন, প্রজ্ঞার সঙ্গে তৈরি হয় উন্নত রুচিবোধ।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বদরুদ্দীন উমর ও তার পিতা দুজনই সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। পরে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি বিস্তৃত গবেষণা সম্পন্ন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীন সমাজবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠাকালীন বিভাগটির প্রধান ছিলেন তিনি। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান সরকারের বৃত্তি নিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে বিপ্লবী রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন।

১৯৭০-৭১ সালে তিনি গণশক্তির সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পার্টির মতাদর্শ নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ লেখক শিবির, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটসহ বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যান। বদরুদ্দীন উমর ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে ‘সংস্কৃতি’ নামে একটি রাজনৈতিক সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজ-চিন্তা। তিন খণ্ডে রচনা করেন পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, যে কাজ তাকে এনে দিয়েছে কালজয়ীর খেতাব। তাকে বিবেচনা করা হয় বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ হিসেবে। দেশে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ যখন গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছেন, তখন বদরুদ্দীন উমর স্রোতের বিপরীতেই থেকেছেন। কাটিয়েছেন বাংলা ও বাঙালি সমাজ চিন্তা নিয়ে। এমন নিজস্ব জায়গায় থাকতে ভূমিকা রেখেছে তার সংগ্রামী জীবনের মূল্যবোধ। যে কারণে ১৯৭২ সাল থেকে তাকে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হলেও তিনি তার কোনোটাই গ্রহণ করেননি। এমনকি অন্তর্বর্তী সরকার তাকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করলেও তিনি শেষ পর্যন্ত তা গ্রহণ করেননি।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, সঠিক চিন্তা বলে কিছু নেই। আসল জিনিস হলো চিন্তা করার ক্ষমতা। এ কথা মাথায় রেখেই বদরুদ্দীন উমর বলেছিলেন, কমিউনিস্টদের নিজেদের চিন্তা করার ক্ষমতা ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, ‘আমার জন্য এটা ট্র্যাজিক ব্যাপার ছিল। কারণ আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবকিছু ছেড়েছুড়ে অনেক আশা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। এখানে একটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে থাকব, এ দেশে একটা বিপ্লবী কাজ করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি যখন ছেড়েছিলাম, তখন তো চিন্তাও করিনি, কী করব? আমার কোনো সঞ্চয় ছিল না, টাকা-পয়সা ছিল না। অন্য কোনো কাজের মধ্যেও যাইনি। এভাবেই আমি এসেছিলাম রাজনীতিতে। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া, এরপর বেরিয়ে আসা আমার জন্য মস্ত ট্র্যাজিক ব্যাপার ছিল। এসবের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল। লড়াই করতে গিয়ে দেখেছি, আমি দক্ষিণপন্থিদের দিক থেকে বিরোধিতা পাইনি, সব বিরোধিতা পেয়েছি বামপন্থিদের কাছ থেকে। আমার নামে কেউ কেউ সিআইয়ের এজেন্ট বলেও রটনা করেছিল। তা ছাড়া এখানকার মিডল ক্লাস আমাকে ভালো মনে করত পাকিস্তান আমলে। কারণ জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে তাদের মধ্যে ঐক্যের ব্যাপার ছিল। বাহাত্তর সালের পর সেই ঐক্য ছিল না। তখন তারা শাসক হয়ে গেল। যে কারণে প্রগতিশীল বা আওয়ামী লীগ-যত বুদ্ধিজীবী দেখবেন, সবাই আমার বিরুদ্ধে। শুধু রাজনীতিবিদ হিসেবে নয়; বুদ্ধিজীবী হিসেবে আমাকে নিয়ে আলোচনা আপনি কোথাও দেখবেন না।’

মার্কসও এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। যখন ডাস ক্যাপিটাল বের হলো, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা ‘কন্সপিরেসি অব সাইলেন্স’-এর মাধ্যমে তাকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিল। মার্কসের নগণ্য শিষ্য হিসেবে এখানে তারও একই অবস্থা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ওপর তার যে বই বেরিয়েছে, তার কোনো রিভিউ পূর্ববঙ্গে হয়নি। প্রথম আলোচনা পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি গণমাধ্যমে বলেছেন, ‘কমিউনিস্টদের মূর্খতা, ধান্দাবাজি ইত্যাদি আমি যেভাবে ধরিয়ে দিয়েছি, আমার প্রতি তাদের তো পেয়ারের কোনো কারণ নেই। তারা বরং আমার বুদ্ধিবৃত্তিক শত্রু।’ অর্থাৎ রাজনীতিতে কমিউনিস্ট পার্টি কেন তার বিরোধিতা করেছে সেটার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন বৌদ্ধিক বিবেচনা থেকে। সেখানে কোনো ব্যক্তির নাম নেই। কিন্তু তাকে আক্রমণ করা হয় নাম ধরে-এ কথাও তিনি বলেছেন বিভিন্ন সময়ে।

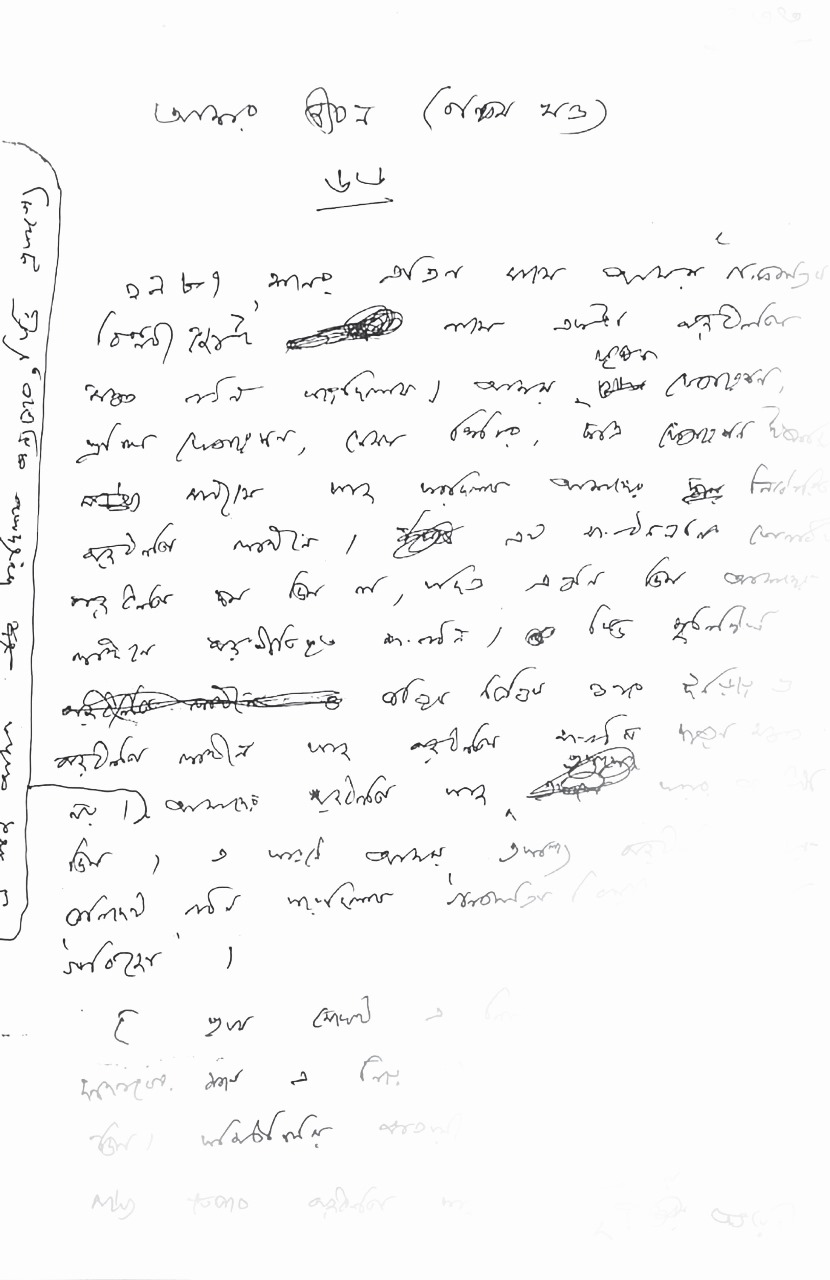

সাম্প্রতিক দেশকালে আত্মজীবনীর পঞ্চমখন্ড লিখেছিলেন বদরুদ্দীন উমর, এভাবেই তিনি হাতে লিখে পাঠাতেন

সাম্প্রতিক দেশকালে আত্মজীবনীর পঞ্চমখন্ড লিখেছিলেন বদরুদ্দীন উমর, এভাবেই তিনি হাতে লিখে পাঠাতেন

প্রখ্যাত রাজনীতিক বদরুদ্দীন উমরের রূপনগরের ২০ নম্বর রোডের ৬০ নম্বর বাসায় গিয়েছি বিভিন্ন সময়ে। পত্রিকার লেখা আনার জন্যই তার কাছে যাওয়া হতো। তাকে দেখার আগে ভাবতাম, বেশ রাশভারি মানুষ হবেন হয়তো। যেদিন দেখা হলো, দেখলাম ছোটখাটো মানুষটি, সাদা ফতুয়া ও লুঙ্গি পরে এসে দরোজার সামনে দাঁড়ালেন। প্রথম দিকে গুরু-গম্ভীরভাবে এসে ক্রাচের ভেতর থেকে লেখার সম্মানি চেক নিতেন। একবার সাহস করে বলেই ফেললাম, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি ক্রাচ খুলতে ওপরে গেলেন। চাবি এনে দোতলায় উঠে গেস্টরুম দেখিয়ে দিয়ে বললেন, এখানে বসো। চোখ যতদূর যায় বুলিয়ে দেখলাম খুব সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত বদরুদ্দীন উমর। তার সঙ্গে কথা বললে পড়াশোনা করে কথা বলতে হয়। যেতে যেতে একসময় তাকে মনে হতো, কত সহজ মানুষ। যতটা খটখটে মনে হয় আসলে তা নয়। প্রথম দিন থেকেই দেখতাম তিনি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত। কি দারুণ শুদ্ধ উচ্চারণে ভাষা প্রয়োগ করতেন; তা বাংলাই হোক আর ইংরেজি। তিনি আজকের কাগজ, খবরের কাগজে লিখতেন নিয়মিত। লেখার সম্মানি নিয়ে আমি যেতাম। এরপর পত্রিকার চাহিদা অনুযায়ী বদরুদ্দীন উমরের জীবনী লেখার কথা বললে তিনি রাজি হন। লেখাও শুরু করেন। লেখায় বানান ভুল থাকলে ভীষণ ক্ষুব্ধ হতেন তিনি। এরপর তার আত্মজীবনী দুই বছর ধরে তিনি সাম্প্রতিক দেশকালে লিখেছিলেন। পরে এটাই পঞ্চম খণ্ড হিসেবে বের হয়।

তবে দেশভাগের ক্ষরণ তারও ছিল। তাদের বাড়ি, এখন বর্ধমান কালেক্টরেট ভবন এটা যেদিন বলতেন, সেদিন কতগুলো ছবিও দেখাতেন। তাদের বাড়ির নিয়মানুবর্তিতার বিভিন্ন কথা বলতেন। এক বোবা কান্না যে উমর ভাইয়ের মধ্যেও আছে, সেটা তখন বোঝা যেত।

বদরুদ্দীন উমরের বাসায় প্রথম যেদিন চা খেলাম, সেই ট্রে টার কথা মনে আছে। চায়ে গরম লিকার, পাশে মগে দুধ, চিনি, চারখানা বিস্কুট একটা প্লেটে, একটা প্লেটে মোটা কাপড়ের রুমাল, একটা প্লেটে পনির, এক গ্লাস পানি। আমি এখনো মুগ্ধ। উমর ভাইকে একদিন এটা বললে তিনি স্বভাবের বাইরেই হেসে ফেলে বললেন, তুমি তো সাহিত্যিক হে। কিন্তু যে বনিয়াদি পরিবারের থেকে আসা ওই ট্রেটা থেকে তার সবটুকু বিদায় নেয়নি। একবার শুনেছিলাম ঋত্বিক ঘটককে নেমতন্ন করার কথা। রাতে নেমন্তন্ন করায় ঋত্বিক ঘটক ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু উমর ভাই খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। পরে ঋত্বিক ঘটকের সেক্রেটারি বলেছিলেন দিনে বলতে। সেদিন ঋত্বিক ঘটক তার বাড়ি গিয়েছিলেন।

তার দল থেকে যখন জোনায়েদ সাকীরা বের হয়ে যায়, সেই দিনগুলোর কথাও আমি মনে করতে পারি। সবকিছুর পরও তার যে এটা বড় রকমের কষ্ট ছিল এটা বিভিন্ন সময় বোঝা যেত তার কথায়। একটা হলো দেশভাগ- আরেকটা হলো এখানকার মানুষ তাকে গ্রহণ করেনি। সম্প্রতি গণমাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি বলব, আমি এক ধরনের উপেক্ষিত। আমি যে এত কাজ করেছি, আমাকে নিয়ে কোনো জায়গায় কোনো লেখা পাবেন না। এখানে এত লোকের ওপর লেখা হয়, কিন্তু আমার লেখা নিয়ে কোনো আলোচনা হয় না। এমনকি আমার ভাষা আন্দোলনের বইয়ের ওপরও কোনো আলোচনা নেই। কলকাতায় আমার বই ও লেখার ওপরে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেক কৃতবিদ্য মানুষ আমার ওপরে লিখেছেন। সেটা বাংলাদেশে চিন্তাও করা যায় না। কাজী আবদুল ওদুদ, মৈত্রেয়ী দেবী, নারায়ণ চৌধুরী, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, অশোক মিত্ররা আমার কাজ নিয়ে লিখেছেন, আলোচনা করেছেন। এরা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে উঁচু স্তরের মানুষ। দলনির্বিশেষে তারা আমার ওপরে লিখেছেন। কিন্তু এখানে দলনির্বিশেষ উপেক্ষা করা হয়েছে। আমি যে একজন কমিউনিস্ট, সেটাই এখানকার লোকে জানে না। তারা আমাকে বুদ্ধিজীবী বলে। ভয় পায় এ কারণে যে আমি লোকের ভণ্ডামি, নির্বুদ্ধিতা, মূর্খতা-এসব প্রকাশ করি। আমি ঘটনা বিশ্লেষণ করি, ভুলত্রুটি নির্দেশ করি এবং অনেকের মুখোশ খুলে দিই। এটাই হচ্ছে আমার ওপর তাদের রাগের কারণ।’

এই যশস্বী রাজনীতিকের বিদায়ের মধ্য দিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, শিরদাড়াওয়ালা মানুষটি চলে গেলেন। এই বর্ষীয়ান লোকটির কাজ তাকে বাঁচিয়ে রাখবে যুগ যুগ।