বিশ্বসভ্যতার আয়নায় প্রাচীন বাংলা : এক বিস্মৃত অধ্যায়ের উন্মোচন

রফিকুর রহমান প্রিয়াম

প্রকাশ: ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৫

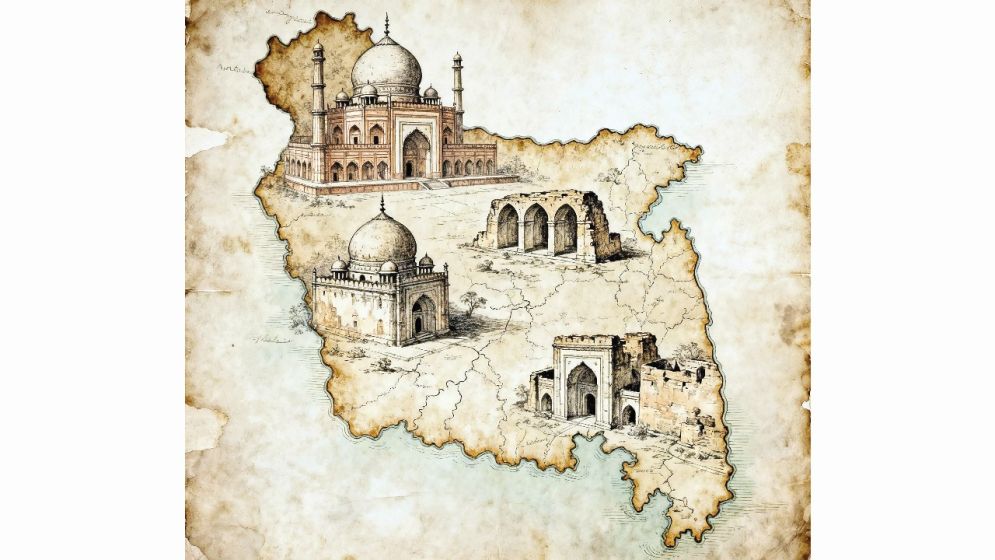

যখন আমরা প্রাচীন সভ্যতার কথা ভাবি, আমাদের চোখে ভেসে ওঠে মিশরের পিরামিড, মেসোপটেমিয়ার জিগুরাত বা রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল অট্টালিকার ছবি। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, যখন এসব সভ্যতা উন্নতির শিখরে আরোহণ করছিল, তখন আমাদের এই বাংলার মাটিতেও গড়ে উঠেছিল কিছু উন্নত ও সমৃদ্ধ নগর সভ্যতা। ওয়ারী-বটেশ্বর, পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ ও সমতটের মতো জনপদগুলো কেবল অস্তিত্বেই ছিল না, বরং ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি ও সংস্কৃতিতে সমসাময়িক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছিল।

বাংলার প্রাচীনতম নগর : ওয়ারী-বটেশ্বর

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের দিকে নরসিংদীর ওয়ারী-বটেশ্বরে এক অত্যন্ত উন্নত নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এখানকার আবিষ্কারগুলো এক কথায় বিস্ময়কর। ইটনির্মিত রাস্তা, দুর্গ-প্রাচীর, পরিখা এবং উন্নত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা এক পরিকল্পিত নগর জীবনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এখানকার বাণিজ্য। ওয়ারী-বটেশ্বরে পাওয়া গেছে ছাপযুক্ত মুদ্রা (punch-marked coins), মূল্যবান পাথরের পুঁতি (semi-precious stone beads) এবং কাচের গুটিকা। এই প্রত্নবস্তুগুলো প্রমাণ করে যে, এই অঞ্চলের সঙ্গে কেবল ভারতীয় উপমহাদেশ নয়, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেরও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

পুণ্ড্রবর্ধন : এক প্রশাসনিক কেন্দ্র বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্ধন ছিল প্রাচীন বাংলার অন্যতম শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ী এক সভ্যতা। মৌর্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর সরাসরি সংযোগের প্রমাণ মেলে এখানে পাওয়া ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা এক শিলালিপি থেকে, যা এটিকে মৌর্যদের একটি প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করে। সুপরিকল্পিত নগর, বিশাল দুর্গ এবং মন্দির ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে এটি কেবল একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল না, বরং এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কেন্দ্রও ছিল। শত শত বছর ধরে এটি উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে নিজের গুরুত্ব বজায় রেখেছিল।

বঙ্গ ও সমতট : নৌশক্তিতে বলীয়ান

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বঙ্গ ও সমতট রাজ্য। এই অঞ্চলের মানুষের মূল শক্তি ছিল তাদের নৌবিদ্যা এবং সামুদ্রিক বাণিজ্য। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় গঙ্গাঋদ্ধি নামে এক শক্তিশালী রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের রণহস্তীর ভয়ে বিশ্ববিজয়ী আলেকজান্ডারও তার ভারত অভিযান থামাতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই গঙ্গাঋদ্ধি রাজ্যটি সম্ভবত বঙ্গ অঞ্চলেরই কোনো অংশ ছিল। এখানকার বন্দরগুলো থেকে জাহাজ যেত দূর-দূরান্তে, যা বাংলার সঙ্গে বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে সম্ভব করেছিল।

বিশ্বসভ্যতার সঙ্গে তুলনা

প্রাচীন বাংলার সভ্যতাগুলোকে যখন আমরা বিশ্বের অন্যান্য প্রধান সভ্যতার পাশে রাখি, তখন এক আকর্ষণীয় চিত্র ফুটে ওঠে।

মেসোপটেমিয়া ও মিশর বনাম বাংলা : মেসোপটেমীয় ও মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল মূলত কৃষি এবং বিশাল আকারের সড়হঁসবহঃধষ স্থাপত্যকে (পিরামিড, জিগুরাত) কেন্দ্র করে। তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের শাসনব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে বাংলার সভ্যতাগুলো ছিল বাণিজ্যনির্ভর এবং বিকেন্দ্রীভূত নগররাষ্ট্র বা আঞ্চলিক রাজ্য। তারা বিশাল স্মৃতিস্তম্ভের পরিবর্তে নিজেদের নগর সুরক্ষিত করার দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছিল।

সিন্ধু সভ্যতা বনাম বাংলা : সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে ওয়ারী-বটেশ্বরের নগর পরিকল্পনায় মিল পাওয়া যায়, বিশেষ করে ইট-নির্মিত কাঠামো এবং পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থায়। উভয় সভ্যতাই ছিল বাণিজ্যপ্রধান। তবে মূল পার্থক্য হলো লিপির ব্যবহারে। সিন্ধু লিপি আজও পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু বাংলায় প্রাপ্ত শিলালিপিগুলো ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, যা এর ঐতিহাসিক পরিচয়কে আরো সুস্পষ্ট করে।

গ্রিস ও রোম বনাম বাংলা : গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলো দর্শন ও গণতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল, আর রোমানরা আইন ও প্রকৌশলবিদ্যা দিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল। এর বিপরীতে বাংলার রাজ্যগুলো সাম্রাজ্য বিস্তারের চেয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারে বেশি আগ্রহী ছিল। তাদের শক্তি ছিল রণহস্তী এবং নৌবাহিনী, যা বহিরাগত আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করত।

চীন বনাম বাংলা : চীনের হান রাজবংশ যখন কাগজ, কম্পাস এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলছিল, তখন বাংলা ব্যস্ত ছিল তার সামুদ্রিক বাণিজ্য নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করতে। চীনের সভ্যতা ছিল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকেন্দ্রিক, আর বাংলার শক্তি ছিল তার ভৌগোলিক অবস্থান এবং সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক বাণিজ্যের অংশ হওয়া।

উপসংহার

প্রাচীন বাংলার সভ্যতাগুলো হয়তো মিশরীয়দের মতো আকাশছোঁয়া পিরামিড বা রোমানদের মতো বিশাল কলোসিয়াম তৈরি করেনি, কিন্তু তারা যা তৈরি করেছিল তা কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের নগর পরিকল্পনা, ধাতুবিদ্যা, নৌ-বাণিজ্য এবং রণকৌশল ছিল অত্যন্ত উন্নত। তারা বিচ্ছিন্ন কোনো সভ্যতা ছিল না, বরং প্রাচীন বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। আমাদের এই সমৃদ্ধ ইতিহাসকে জানা এবং একে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। ওয়ারী-বটেশ্বর থেকে মহাস্থানগড় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা এই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আমাদের এক গৌরবময় অতীতের কথা বলে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।