ভোটার টানতে জনতুষ্টির রোগ করবে কি অর্থনীতির শ্বাসরোধ?

আজাদ-আল-আমিন

প্রকাশ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৮

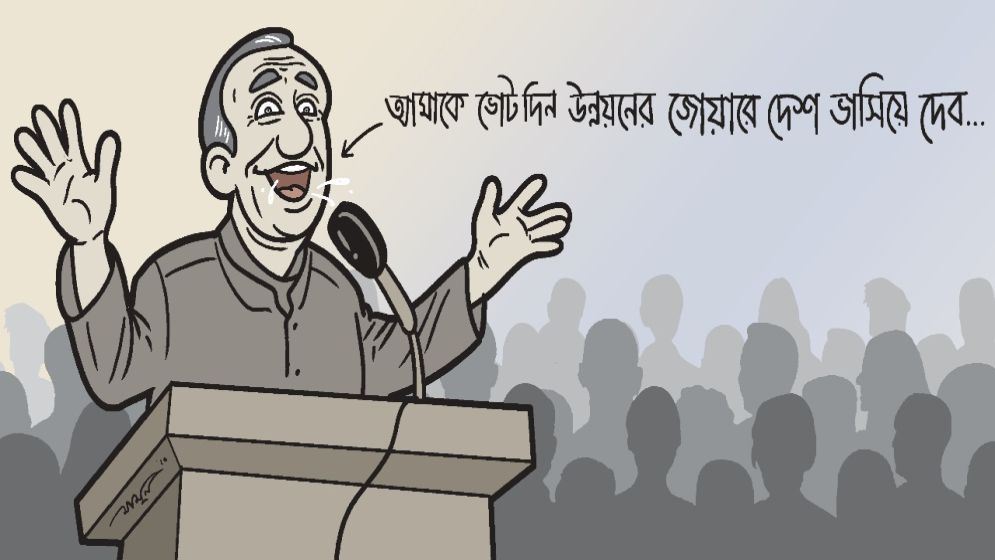

কার্টুন : মামুন হোসাইন

‘১০ টাকায় চাল’, ‘ঘরে ঘরে চাকরি’, ‘সবার জন্য ভাতা’, এসব স্লোগান শুনতে মানবিক ও আকর্ষণীয়, কিন্তু বাস্তবে বহুবার তা প্রমাণিত হয়েছে ভোটার টানার এক ধরনের অর্থনৈতিক ফাঁদ হিসেবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আর্থিক জনতুষ্টি বা ফিন্যানশিয়াল পপুলিজম এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতার জন্য রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে অবলীলায় জিম্মি করা হয়; সেটা স্পষ্ট বোঝা যায় বিগত সময়ের ভোটের রাজনীতি প্রত্যক্ষ করলে। যেন এটি এক রাজনৈতিক মাদক! ভোটের আগে জনগণকে অতিরিক্ত সুবিধা দিয়ে বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মাতিয়ে তোলা হয়। আর আসল মাশুল গুনতে হয় যখন অর্থনীতি ধসে পড়ে, রাজস্ব ঘাটতি বাড়ে, ঋণের বোঝা চেপে বসে এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নশক্তি হ্রাস পায়।

শেখ হাসিনা ’৯৬-এর মতো ২০০৮ সালে নির্বাচনের আগে ১০ টাকায় চাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর ২০১৬ সালে সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরে যে প্রকল্প চালু ছিল, সেখানে ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবার মাসে ৩০ কেজি করে চাল ১০ টাকা কেজি দরে পাওয়ার কথা ছিল। এই কর্মসূচি দরিদ্রের সহায়তার উদ্দেশ্যে চালু হলেও অনিয়ম, গুদামজাত অপচয় ও রাজনৈতিক মজুত খেলার কারণে প্রকৃত দরিদ্ররা এর পুরো সুবিধা পাননি। বরং এই প্রকল্পের ব্যয় এসেছে সাধারণ জনগণের করের টাকা থেকে।

এদিকে ওই বছর অক্টোবরে বাজারে মিনিকেট ৫০ টাকার উপরে বিক্রি হচ্ছিল। অর্থাৎ অধিকাংশ মানুষ আসলে ওই সুবিধা থেকে যেমন বঞ্চিত ছিল, তেমনি মূল্যস্ফীতির কারণে ক্রয়সক্ষমতা ছিল না বেশির ভাগ মানুষের। কিন্তু রাজনীতিকরা ঠিকই প্রচার চালাচ্ছিলেন তারা ১০ টাকায় চাল দিচ্ছেন।

গত টানা দেড় দশক ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ যা দরকার ছিল, করেনি। তারা কৃষি উৎপাদন বাড়ানো এবং বাজার নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক ও কার্যকর পরিকল্পনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছিল, তা প্রায়ই বাস্তবায়নের আগে থেমে যায়। কয়েকটি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে তো নানা রকম প্রশ্ন-বিতর্ক রয়েছেই। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া কিংবা দিনের ভোট রাতে হওয়ার খবর আছে।

যাহোক, জনতুষ্টির নীতি নগ্ন হয়ে দেখা দেয় প্রতিটি নির্বাচনের আগে; একই রকম দৃশ্যপটের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সরকারি বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, নতুন ভাতা ঘোষণা, গ্রামগঞ্জে হঠাৎ রাস্তা বা ভবন নির্মাণ হয়-এগুলোর অনেকটাই হয় প্রয়োজনের বাইরে, ভোটের হিসাব মেলানোর জন্য। স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে, জুলাই বিপ্লবের পরও এই ধারা কেন বদলাবে না, তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো খুব কমই কথা বলছে। অথচ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার এই নীতি শুধু অর্থনৈতিক অপরাধ নয়, রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।

পদ্মা সেতুর উদাহরণও প্রাসঙ্গিক। সেতুটি দেশের উন্নয়নের প্রতীক হলেও এর আর্থিক স্বচ্ছতা, ব্যয় এবং রাজনৈতিক প্রচারণায় ব্যবহারের ধরন স্পষ্ট করে যে এটি কেবল অবকাঠামো নয়, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার হাতিয়ারও বটে। বিদ্যুৎ খাতে রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট, অতিরিক্ত ভর্তুকি এবং দাম না বাড়ানোর সিদ্ধান্তের মাধ্যমেও একই পপুলিস্ট পন্থা অনুসৃত হয়েছে। স্বল্প মেয়াদে সস্তা বিদ্যুৎ দিয়ে হাততালি কুড়ানো হলেও দীর্ঘ মেয়াদে রাজকোষে গভীর ফাঁক তৈরি হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়নের সুযোগ নষ্ট হয়েছে এবং এই দায় ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিদেশগামী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। প্রবাসী আয় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান উৎস হলেও, নিরাপদ শ্রমবাজার তৈরি, অভিবাসন ব্যয় কমানো কিংবা দেশে ফিরে টেকসই কর্মসংস্থানের উদ্যোগ-এসব বিষয়ে পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতি রয়ে গেছে। ফলে কৃষি ও শিল্পে শ্রমের ঘাটতি তৈরি হয়েছে, উৎপাদনশীলতা কমেছে, আর খাদ্য নিরাপত্তা ক্রমে ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে।

কর-সংস্কৃতি এই জনতুষ্টিমূলক রাজনীতির সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষেত্র। ভোটের জন্য কর না বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি, বিশেষ গোষ্ঠীকে করমুক্ত সুবিধা দেওয়া-এসব কারণে রাজস্ব ঘাটতি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। জনগণের কর দেওয়ার আগ্রহ কমে গেছে, কর-জিডিপি অনুপাত দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন (৭.২-৭.৩%) পর্যায়ে ঠেকেছে। এর মানে হলো, বিগত সময়ে অধিকাংশ সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত্তি দুর্বল করেছে।

জনকল্যাণমূলক নীতির প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করে না, কিন্তু তা হতে হবে স্বচ্ছ, লক্ষ্যভিত্তিক ও টেকসই। সমস্যা হলো, বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই নীতিগুলো প্রায়ই গ্রহণ করা হয় শুধু ক্ষমতার মেয়াদ টিকিয়ে রাখার জন্য, দেশের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্য নয়। অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে এখন জরুরি হলো দৃঢ় সংস্কার এবং রাজনৈতিক ঐকমত্য।

এই মুহূর্তে প্রয়োজন অপচয়মুখী ভর্তুকি বন্ধ করে ডিজিটাল টার্গেটিং চালু করা, ‘দেখনদারি’ অবকাঠামোর বদলে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নবায়নযোগ্য শক্তিতে বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়া, কর-জিডিপি অনুপাত দ্বিগুণ করার কর্মপরিকল্পনা তৈরি, অপ্রয়োজনীয় করমুক্ত সুবিধা সীমিত করা এবং প্রবাসী নীতি পুনর্গঠন করে বিদেশগামী শ্রমের নিরাপত্তা ও দেশে উদ্যোক্তা তহবিল গঠন। দরকার গ্রামীণ স্বনির্ভর অর্থনীতি। পাশাপাশি যেকোনো নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণার আগে প্রতিশ্রুতির আর্থিক হিসাব ও বাস্তবায়নযোগ্যতা প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা জরুরি।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি এবং অন্যান্য দল এরই মধ্যে নানা ভাতা, নগদ সহায়তা ও গ্রামীণ উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিতে শুরু করেছে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে, এই প্রতিশ্রুতিগুলো কি সত্যিই রাষ্ট্রের জন্য, নাকি কেবল দলীয় স্বার্থের জন্য?

যতদিন রাজনীতির কেন্দ্রে থাকবে ‘কে বেশি বিলি করতে পারবে’ এই প্রতিযোগিতা, ততদিন আর্থিক জনতুষ্টির বোঝা আমাদের অর্থনীতির শ্বাসরোধ করবে। এর খেসারত দিতে হবে সাধারণ মানুষকে-শুধু করের টাকা নয়, বরং হারানো কর্মসংস্থান, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা, ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য খাত এবং ঋণগ্রস্ত ভবিষ্যতের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সামনে এখন দুটি পথ। একদিকে সাহসী নতুন রাজনীতি, যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং নাগরিকের জন্য স্থায়ী কল্যাণ নিশ্চিত করবে। অন্যদিকে কেবল ক্ষমতার জন্য অতীতের ভুলের পুনরাবৃত্তি।

জুলাই অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, দেশের সব শ্রেণির নাগরিকের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। জনতুষ্টির রাজনীতিতে মানুষকে আগের মতো সহজে প্রলুব্ধ করা যাবে না। তাই সময় এসেছে দলগুলোকে টেকসই অর্থনীতির দিকে মনোযোগী হওয়ার। রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এখন স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অনিবার্যতা অস্বীকারের আর সুযোগ নেই।

লেখক : সাংবাদিক