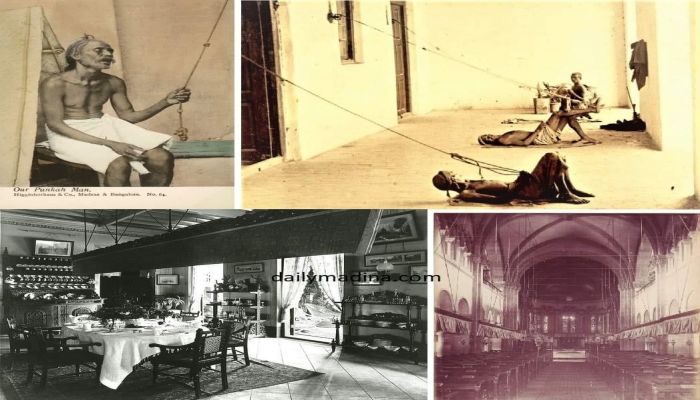

হারিয়ে যাওয়া নির্মম পেশা- পাঙ্খাপুলার বা পাঙ্খাওয়ালা

রাফিয়া জাকারিয়া

প্রকাশ: ০৩ জুলাই ২০২৩, ১২:৪০

হারিয়ে যাওয়া পেশা পাঙ্খাপুলার বা পাঙ্খাওয়ালা।

ব্রিটিশ ঔপনেবশিক আমলে বিদ্যুৎ আসার আগে গ্রীষ্মকালে মানুষের যখন বৈদ্যুতিক হাওয়ার পরশ নেওয়ার সামর্থ্য ছিল না তখন ভারতবর্ষের মানুষ ঘরের বাইরে গাছতলা কিংবা বারান্দায় ঘুমাতেন আর সে আমলে সঙ্গে থাকত হাতপাখা। সে সময়কার চিত্র নিয়েই আজকের এই চিঠি যার মাধ্যমে আপনাদের জানাব তখনকার আমলে মানুষ কীভাবে উষ্ণতা হতে নিজেদের রক্ষা করত।

সেসময় গরম হতে রক্ষায় টানা পাখার প্রচলন শুরু হয়েছিল। যা মূলত শাসক গোষ্ঠী বৃটিশদের জন্যই রক্ষিত ছিল। এই টানা পাখার মাধ্যমে শীতল করতেন তাদের শরীর। পরে একশ্রেণির মানুষ ব্রিটিশদের দেখাদেখি স্বচ্ছল ও অভিজাত বাড়িতেও পাংখা বা টানা পাখা ব্যবহার শুরু কওরে।

আর এই টানাপাখাকে কেন্দ্র করে ১৭ শতকে পাঙ্খাওয়ালা নামের নতুন এক পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। পাখাগুলো যারা টানতেন, তাদের পাঙ্খাপুলার বা পাঙ্খাওয়ালা বলা হতো।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইকোস ফ্রম ওল্ড কলকাতা' বইয়ে এইচ ই বাস্টিড লিখেছেন, ১৭৮৪ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে কলকাতায় টানা পাখার আবির্ভাব ঘটে। ১৭৮৩-৮৪ সালে সোফিয়া গোল্ডবর্ন নামের ইউরোপীয় নারীর চিঠিতে ভারতীয় পাখার উল্লেখ পাওয়া যায় বলে তিনি জানান।

গোল্ডবর্ন তালপাতার হাতপাখা এবং টানা পাখা এই দু'ধরনের পাখার কথা লিখেছিলেন। টানা পাখাগুলো সাহেব ও অভিজাতদের বাড়ির ঘরের সিলিং থেকে ঝুলত।

ঘরের সিলিং থেকে বড় কাঠের ফ্রেমে পাখার কাপড় আটকানো থাকত। পাখার নিচের অংশে থাকত মসলিনের ঝালর। সিলিং থেকে ঝুলানো পাখাগুলো লম্বায় ৮ থেকে ১২ ফিট এমনকি অনেকসময় ২০ থেকে ৩০ ফিটও হতো। সিলিংয়ের ৩-৪টি হুক থেকে বাহারি দড়ির সঙ্গে পাখার কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। সময়ের সঙ্গে এই পাখায় নানা পরিবর্তন আসে। কাপড়ের পরিবর্তে শীতলপাটির ব্যবহারও দেখা গেছে।

আর পাখার সঙ্গে যুক্ত অন্য একটি দড়ি দেওয়ালে গাঁথা পিতলের চাকার ওপর দিয়ে গর্তের মধ্যে দিয়ে ঘরের বাইরে পৌঁছাত। সেখানে বাইরে থাকা পাঙ্খাওয়ালার হাতে থাকত দড়ির শেষ প্রান্ত। মেঝের ওপর পা মুড়ে বা বসে বসে তারা বিশেষ ছন্দে পাখা টানত। সাহেবদের ইচ্ছানুযায়ী কখনো ধীরে বা কখনো দ্রুত দড়ি টেনে বাতাস করা হতো।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বৃটিশরা ভারতীয়দের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করত, তা পাঙ্খাওয়ালাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার থেকেই অনুধাবন করা সম্ভব। ভারতবর্ষে শাসন করা সত্ত্বেও বৃটিশরা এদেশের সাধারণ মানুষকে কখনোই তাদের কাছে ঘেষতে দেয়নি। কিন্তু পাঙ্খাওয়ালাদের কাজ তো দূর থেকে সম্ভব নয়। তাদের দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই অবিরাম পাখা টানার কাজ করতে হতো। আর তাই যে ঘরে ইংরেজ সাহেব-বিবিরা অবসর যাপন করতেন সেখানে তাদের উপস্থিতি কাম্য ছিল না। অধিকাংশ সময় বারান্দা কিংবা বাইরের ঘরেই তাদের ঠাঁই মিলত।

বিশাল এ জনগোষ্ঠীকে পদানত করে শাসন করা যে সহজ কাজ নয় তা ব্রিটিশরা ভালোমতোই জানত। আর তাই গুপ্তচরদের থেকেও তাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। ইতিহাসবিদ অরুণিমা দত্তের মতে, সময়ের সঙ্গে পাঙ্খাওয়ালা নিয়োগে এক নতুন প্রবণতা দেখা দেয়। বধির, বয়স্ক কিংবা শ্রবণ শক্তি কম, এমন ব্যক্তিদের পাঙ্খাওয়ালা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া শুরু হয়।

পাঙ্খাওয়ালাদের গায়ে ইংরেজরা প্রায়ই হাত তুলত। তাদের দিকে জুতা ছুড়ে মারা কিংবা গালিগালাজ করাও ছিল সাধারণ বিষয়। নিত্য নির্যাতনের বাইরেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের হত্যার অভিযোগও মিলে।

একজন পাঙ্খাওয়ালাকে হত্যার শাস্তি হিসেবে ব্রিটিশ আমলে একজন শ্বেতাঙ্গকে মাত্র ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের ওপর প্রকৃত অর্থেই যে দাসপ্রথা চাপিয়েছিল, ইতিহাসে তার স্বাক্ষ্য বহন করছে পাঙ্খাওয়ালারা।

শ্বেতাঙ্গরা এই পাঙ্খাওয়ালাদের কীভাবে দেখতেন তার উদাহরণ মিলে 'দ্য কমপ্লিট ইন্ডিয়ান হাউজকিপার এন্ড কুক' বইয়ে।

বইটিতে ফ্লোরা অ্যানি স্টিল ও গ্রেস গার্ডিনার লিখেছেন, পাঙ্খাওয়ালারা ছিল অলস। পাখার বিষয়ে দুই লেখকের মতামত হলো, মশা তাড়াতে কিংবা ছাদে ঘুমালে এগুলো তেমন কাজে লাগে না। তবে খাবার সময় এটা ছিল জরুরি। তাদের ভাষায়, কুলির হাতে পাখার দড়ি থাকলেই যেন তাদের চোখে রাজ্যের ঘুম এসে ভর করত।

সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষরাই পেটের দায়ে পাখাওয়ালার কাজ নিতেন। আর এ পেশার জন্য খুব বেশি অর্থ পেতেন না। তা সত্ত্বেও সেসময় পাখাওয়ালা পেশা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।

হিসাবের খাতা অনুযায়ী, ১৮ শতকে সারাদিন পাখা টানার জন্য পাখাওয়ালারা তিন আনা করে মাইনে পেতেন। রাতের শিফটেও একইহারে বেতন থাকত। পাখা টানা ছাড়াও তাদের বাড়ি ও দপ্তরের বিভিন্ন ফরমায়েশ খাটতে হতো তাদের।

একসময় ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে টানা পাখা। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলেও অনেক প্ল্যান্ট মালিকদের বাড়িতে টানা পাখার প্রচলন শুরু হয়। সেখানেও দরিদ্র শ্রেণির পাঙ্খাপুলারদের অভাব ছিল না।

তবে বিদ্যুৎ আসার সঙ্গেই কমে আসে টানা পাখার ব্যবহার। ১৯ শতকের শেষে উপমহাদেশে বিদ্যুৎ আসে। ১৮৭৯ সালে কলকাতায় প্রথম বিজলিবাতি জ্বালানো হয়। আর ১৮৯৯ সালে চালু হয় বৈদ্যুতিক পাখা। ফলে সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যেতে থাকে টানা পাখা।

বিংশ শতাব্দীতে এসে পাঙ্খাওয়ালা পেশাটিও বিলুপ্ত হয়। প্রযুক্তির উন্নতির সাথে তাদের মুক্তি ঘটলেও ইতিহাসে চিরকাল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বর্বরতার স্বাক্ষ্য বহন করবে এই পাঙ্খাওয়ালারা।

মূলত এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারতে গ্রীষ্মকাল। ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকাল তাড়াতাড়ি আসে। এ অঞ্চলে এপ্রিল ও মে মাসে সবচেয়ে বেশি গরম পড়ে। এরপর বর্ষা আসলেই কমতে থাকে তাপমাত্রা। পূর্ব ভারতীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলে কালবৈশাখী ঝড়বৃষ্টিতে গরম পড়ে দেরিতে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বৃষ্টি কমার সাথে বাড়তে থাকে তাপ।

১৮৯৫ সালে জিএফ অ্যাটকিন্সনের লেখা 'কারি এন্ড রাইস' বই অনুযায়ী এই দিকটিকে বলা হতো বম্বে সাইড। আর অন্য যেদিকে পাখার ঝাপটায় হাওয়া কম, সেদিকটি বেঙ্গল সাইড নামে পরিচিত ছিল।

তবে বাস্টিড জানান, পর্তুগিজদের আগেও ভারতের মানুষ টানা পাখার সঙ্গে পরিচিত ছিল। সেটি ছিল উত্তর ভারতে। মোগল আমলে টানা পাখার প্রচলন ছিল।

সম্রাট শাহজাহানের ছেলে যুবরাজ দারা শুখোর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন ফরাসি পরিব্রাজক ও চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ে। তিনি পরবর্তীকালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। বার্নিয়ের 'ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এম্পায়ার' বইয়ে এক মোগল অমাত্যের অন্দরমহলে টানা পাখা দেখার বর্ণনা পাওয়া যায়।

রাফিয়া জাকারিয়া, কলামিস্ট (দ্য ডন)