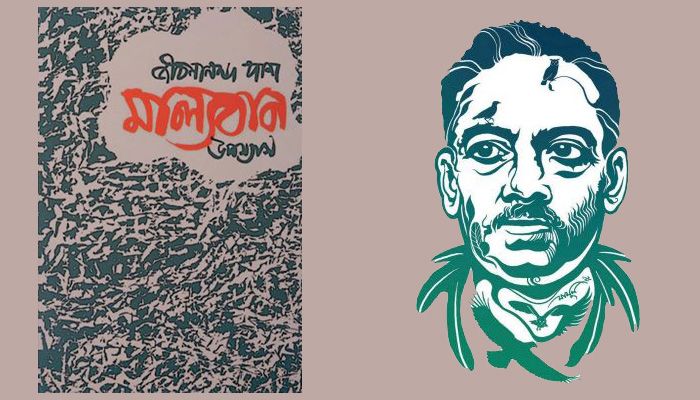

ছবি: দেশকাল পত্রিকা

মাল্যবান (জুন ১৯৪৮) জীবনানন্দের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। অবশ্য তার উপন্যাসগুলো হয় আত্মজৈবনিক হয়ে পড়েছে অথবা বলা যায়, সচেতনভাবেই এসে পড়েছে যুদ্ধ, ক্ষুধা, মানবিক বিপর্যয় সংবলিত জীবনানন্দের একান্ত অনুভব। কলকাতার মেসের অন্ধকার, আশা-ভরসাহীন জীবন তারা মেনে নেয় অনিচ্ছুক ক্ষমাহীন জীবনস্রোতে। ‘মাল্যবান’ আমাদের অপরিচিত কেউ নয়, এ যেন জীবনানন্দেরই আক্ষেপ, তারই মনোবেদনার স্বরূপ। পরপর দুটি বিশ^যুদ্ধ এবং ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে মানুষের সব মূল্যবোধ। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে নেমে এসেছে প্রবল অবিশ্বাস আর সংশয়। তাই দেখি সাত মাস বেড়িয়ে মেজদারা চলে গেলে মাল্যবান যখন আবার নিচের ঘরে এসে ওঠে, তখন সে দেখে, ‘উৎপলার কাছে রোজ একটা লোক আসেঅমরেশ; অনেক রাত পর্যন্ত উৎপলার ঘরে কাটায়।’ দৈনন্দিন জীবনযাপনে এই এক ধরনের বিতৃষ্ণা মাল্যবানের মতো জীবনানন্দের প্রায় সব উপন্যাসে প্রকাশিত।

ব্যক্তিগতভাবেও তিনি একইরকম নিস্পৃহ, কিছুটা ভীতও ছিলেন বলা যায়। মাল্যবান উপন্যাসে তাই পাই, ‘এক একদিন শেষ রাতে গভীর অন্ধকারে ও শীতের ভেতর ঘুমের বিছানা এত ভালো লাগে, জীবনের হৈ-হুটপাট কলরোল এত নিরর্থক মনে হয় যে, ভোরের আলোর কথা মনে করে ভার করে তার।’ এই মাল্যবান যেন জীবনানন্দেরই পৃথিবীর বাসিন্দা। সর্বত্রই বিচ্ছিন্ন-পরিত্যক্ত-অচেনা-অদ্ভুত।

মাল্যবান জীবনানন্দের একটি নিরীক্ষার ফসল। প্রথাবদ্ধ উপন্যাস নিয়ে অসন্তোষের কারণেই প্রচলিত রীতি-নীতি না মেনে মাত্র প্রধান তিনটি চরিত্রের ফলাফল যোগ করেছেন তিনি। মাল্যবান ও উৎপলার সম্পর্কে ভালোবাসাহীনতা, আকর্ষণ, আক্রোশ, বন্দিত্ব ও অসহায়তা এই উপন্যাসের ভূমি। প্রধান চরিত্র মাল্যবান একজন অনুভূতিপ্রবণ পর্যবেক্ষক। উপন্যাসের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ আমরা তার কাছ থেকেই পাই। সবদিক সে খুব মনোযোগের সঙ্গে নিজে দেখে এবং বিন্যাস করে। উৎপলার খুব কাছে থেকেও সে দূরে, কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার নেই। উৎপলাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে, উৎপলাই উপন্যাসকে এগিয়ে নিয়ে যায় আক্রোশ ও নৈরাশ্য নিয়ে। একজন নিরাসক্ত দর্শক হিসেবে মাল্যবান উৎপলাকে দেখে। মাল্যবান ও উৎপলার সংসারে উৎপলার মেজদার পরিবারের আগমন, থাকার জায়গার অভাবে মাল্যবানের মেসে থাকা, মেজদাদের চলে যাওয়া, অমরেশ নামক উৎপাত, মাল্যবানের ভাষায় বেশ্যার আগমন, উপলব্ধি নিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি।

‘টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল সে। তাকিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার; টেবিলের থালাবাসন সমস্ত সরিয়ে এঁটো পরিষ্কার করা হয়েছে কখন যে সে তা টেরও পায়নি, টেবিল ফিটফাট পরিচ্ছন্নকাল সরীসৃপের পিঠের মতো চকচক করছে। মাল্যবান বুঝতে পারছিল না কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল।’

এই যে ধারাবাহিক মাল্যবান, যাকে দেখতে হয় তার স্ত্রীর ঘরে তারই সামনে দিয়ে উঠে যায় অন্য পুরুষ, তাকে থাকতে হয় নিচের ঘরে, গোসল করতে হয় অনিচ্ছায় নিচের কলঘরে, মাঝরাতে দোতলার ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে হয় ঘুমন্ত স্ত্রী, সন্তানকে; তার নিশ্চয়ই না বলা অনেক কথা আছে। উপন্যাসের মাল্যবান আমাদের চেনা জগতের কেউ নয়। শীতল দাম্পত্য জীবনে বহু ছবির ভেতরে আমাদের বসবাস হলেও মাল্যবান সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুক এক। তাই তার না বলা কথাগুলো অন্যরকম। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মাল্যবান আধুনিক মানসিকতার হলেও বিপজ্জনকভাবে একা এবং চেনা মানুষদের থেকে আলাদা।

উপন্যাসের শুরু থেকেই আমরা জানি, মাল্যবান ও উৎপলার সংসার একঘেয়ে তিক্ত, দ্বন্দ্বমুখর। কবে কোথায় কেমন করে এর শুরু তা জানা না গেলেও ব্যক্তি মাল্যবান দুই অর্থেই গৃহহীন, নির্বাসিত। ভৌগোলিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকদুই অর্থেই। তার জীবনের প্রথম ২২/২৩ বৎসর গ্রামেই কেটে গেছে, যেখানে থেকে জীবিকার সন্ধানে তাকে শহরে চলে আসতে হয়েছে। তারপরের ১৫/১৬ বছর ধরে সে কলকাতা শহর নিবাসী। বাধ্যতামূলক এই অভিবাসনকে তার নির্বাসন বলেই মনে হয়। এই উপন্যাসে তাকে আমরা বারবার কৈশোর ও যৌবনের গ্রামীণ জীবনের স্মৃতিচারণায় ফিরে যেতে দেখি।

‘পাড়াগাঁর বাড়িতে প্রকা- বড় উঠান ছিল তাদের, ঘাসে ঢাকা, কোথাও শক্ত সাদা মাটি বেরিয়ে পড়ছে, তারই ওপর সারাদিন খেলা করত রোদ, ছায়া, মেঘের ছায়া, আকাশের চিলের ডানার ছায়া-রোদে দ্রুততায় চলিষ্ণু হীরেকষের মতো ছটকানো। শালিক উড়ে আসত উঠানে; ঘরের চালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত বক- এই সরোবর থেকে সেই সরোবরে যাবার পথে, ডানায় তাদের জলের গন্ধ, ঠোঁটে রঙের আভা, চকিত চোখ দূরের দিকে, নীলিমার দিকে।’

মাল্যবান বি.এ. পাস, আইন পড়েছিল। এখন মধ্যবিত্ত কেরানি। সে হারিয়ে ফেলেছে তার স্মৃতির কৈশোর, হারিয়ে ফেলেছে সযত্ন সরল গ্রামীণ আবহ। বাধ্যতামূলক এই যে লড়াই, এই যে বিবমিষা, অনিচ্ছুক দাসত্ব-মাল্যবানের কী এ সম্পর্কে কিছু বলার নেই? মাল্যবান কী প্রতিনিধিত্ব করে না কোটি কোটি মানুষের দেশে খুইয়ে ফেলা নিজস্ব পলিমাটি, আপন আঙিনা। মাল্যবানের গোপন বেদনা তাই চিৎকার করে বলে, এই জীবন আমার নয়, এই অভিবাসন আমার নির্বাসন।

উৎপলা এই উপন্যাসে একজন বিকারগ্রস্ত নারী। যেকোনো উপায়েই হোক স্বামী মাল্যবানকে উপেক্ষা, অপমান করাই তার ধর্ম। তাকে দেখি মাল্যবানের চোখ দিয়ে, মাল্যবানের কল্পনায়। উৎপলার আত্মমগ্নতা, বেদনা, হতাশা, বঞ্চনা, আত্মোপলব্ধি এখানে অনুচ্চ। পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ। দারিদ্র্য, হতাশাক্লান্ত মাল্যবানের সবটুকু কেড়ে নিতে প্রস্তুত সে। এমনকি তাদের কন্যাকেও। মাল্যবানকে বঞ্চিত করেছে সে যৌনসুখ থেকে। গভীর আক্রোশে সবদিক থেকে কোণঠাসা করেছে মাল্যবানকে। এমন পরিস্থিতিতে বাস্তবে অথবা কল্পনায় মাল্যবানের পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব জেগে ওঠার কথা। যা আমরা প্রত্যক্ষ করি ‘কল্যাণী’ উপন্যাসে কল্যাণীর বাবার ভেতরে। যার প্রতিবাদ করেছে কল্যাণী।

মাল্যবান উপন্যাসের মাল্যবান এবং কল্যাণী উপন্যাসের কল্যাণী উভয়ের ভেতরে একটা যোগসূত্র রয়েছে। কল্যাণীর মঙ্গলের জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি কল্যাণীর বাবা মাঝরাতে চুপি চুপি কল্যাণীর ডায়েরি পড়ে, চন্দ্রমোহন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে অনুমতি ছাড়াই কল্যাণীর ঘরে ঢোকে। কিন্তু মাল্যবান উপন্যাসে উৎপলার চরম আক্রোশের মুখেও মাল্যবান নিজ সীমা লঙ্ঘন করেনি। মাল্যবান উপলব্ধি করে-

‘বিয়ে জিনিসটা, শ্রেষ্ঠ কারিগরের কাঁচের গেলাসের মতো, সহজ ও কঠিন, ভাঙবেই, জল খেতে হবেই, একটার বেশি গেলাস কাউকে দেয়া হবে না। সে যদি তা জোর করে বা চুরি করে দেয়, যেটা অসামাজিকতা হলো।’

মাঝরাতে মাল্যবানের ঘুম আসে না। সে উঠে ওপরে যায়। মনু ও উৎপলার বিছানার পাশে সে কেবল একটু শুধু বসে থাকতে চায়। কেমন সিগ্ধ শারীরিক মনে হয় তার রাত্রিটাকে। রাত্রির এই নিঝোর সময়টাকে। এই টুকুই তার সুখের কামনা। কিন্তু উৎপলা ঘুম ভেঙে চমকে উঠে কঠিন গলায় বলে, ‘এ সময় তোমাকে কে আসতে বললে? রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন।’ উৎপলার এই অসৌজন্য, অমার্জিত ব্যবহারে মাল্যবানের কিছু বলার ছিল। জোর করে দখল নেওয়ার কথা ছিল পৌরুষের। মাল্যবান নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছিল, তার অসীম শূন্যতার কথা, সর্বরিক্ত বেদনার কথা, নরম একটু স্পর্শের কথা। উৎপলার এত আক্রমণ, পীড়ন সত্ত্বেও মাল্যবান উৎপলার দিকটা এভাবে দেখে, ‘উৎপলা দেখতে বেশ, শুধু বেশ বললে হয় না- এমনিতেই বেশ সুস্থ। রুচি ও বুদ্ধির ধার মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, হৃদয়ের বিমুখতা ও কঠিনতাও তার এক-এক জায়গায় এক-একজন মানুষের তাপ বা জ্ঞান পাপের ছোঁয়ায় মোমের মতো শক্ত ঠান্ডা হয়ে ওঠে আবার। কুমারী কিশোর হিসেবে এই মেয়েটির বেশ দাম ছিল- নারী হিসেবেও। কিন্তু মাল্যবানের মতো এরকম একজন লোকের বৌ হয়ে ঠিক হলো না তার।’

মাল্যবানের মনে হয় ‘কোনোদিনই প্রেমপ্রীতি ছিল না মাল্যবানের জন্য উৎপলার।’ মাল্যবান তাকে মেনে নেয় নিয়তির মতো।

উৎপলার মেজদা ও তার স্ত্রী কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। তাদের জায়গা দিতে গিয়ে মাল্যবান মেসবাড়িতে উঠে গেছে। বাড়তি পয়সার জন্য নিজের হাতঘড়িটা বিক্রি করে দিয়েছে। মেসবাড়ি থেকে বারবার ফিরে আসতে চেয়েছে। অথচ বাস্তবে তা পারেনি।

‘মাল্যবান অবিশ্যি সেই দিনই অফিস থেকে ফিরে উৎপলার কাছে গেল। গিয়ে বললে, ‘না, মেসে আর না।’

‘কেন?’

‘আমি আজই চলে আসছি।’

‘কোথায় থাকবে, শুনি?’

‘যে জায়গায় ছিলাম- নিচের তলা-’

‘সেখানে জায়গা নেই।’

মাল্যবান বলল, ‘এ বাড়ির কোনো ঘাপটিতে পড়ে থাকবে, সে জন্যে ভাবতে হবে না।’

‘খেপেছ?’ উৎপলা একটু মেজাজে-মেজাজে বলল, ‘আড়ি পাতবার জায়গা নেই বাড়িতে; তুমি বেশ রঙে আছ খুব যা-হোক। সঙ্কুলান হবে না, তোমার মেসেই থাকতে হবে; ওদের তো আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না।’

‘কিন্তু এটা তো আমার বাড়ি।’

‘তা যদি বলো, তা হলে মেজদাকে নিয়ে আমরা অন্য ফ্লাট ভাড়া করি।’

এখানে লক্ষ্য করা যায় উৎপলা মাল্যবানকে বাদ দিয়ে অন্য সকল সমেত ‘আমরা’ শব্দটি ব্যবহার করেছে। মাল্যবান এখানে উপেক্ষিত। ঠিক এভাবেই মেসবাড়িতে বসে গভীর রাতে মাল্যবানের মনে পড়ে ‘মনুর’ ওষুধ দিয়ে আসা হয়নি। ওষুধ নিয়ে নিজ গৃহে পরবাসীর মতো মাল্যবান লক্ষ্য করে, ‘মেজদা, মেজ বৌঠান আর উৎপলা তিনজনেই খাওয়া দাওয়ার পর ছাপর খাটের ওপর পা ছড়িয়ে, হাসি-তামাশা দোক্তা-পানের মজলিশ বসিয়ে দিয়েছে।’ মেজদারা সাত মাস থাকে আর মাল্যবান শরীর ও মনের নানা রকম অরুচি ও অস্বস্তি নিয়ে মেসে কাটায়। মাল্যবানের তখন কি উৎপলাকে কিছু বলার ছিল না?

যদিও উৎপলা সম্পর্কে মাল্যবানের বক্তব্য, ‘এই বারটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা-অরুচির বঁইচি-কাঁটা চাঁদা-কাঁটা বেত কাঁটার ঠাস বুনোন জঙ্গলে নিজের কাজ কামনাকে অন্ধ পাখির মতো নাকে দমে উড়িয়েছে মাল্যবান। কত যে শজারুর ধাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল, আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির।’

উৎপলা নামক এই অগ্নিকু-ের মুখোমুখি মাল্যবানের সরল ভাষ্য টেকে না, যেন এক অদ্ভুত টানে সে ফিরে যায় নিজের ঘরে, অথচ ঘরটাই তার অদৃশ্য রয়ে গেল। মাল্যবানের না বলা কথারা তখন অন্য আকাশ থেকে ফিরে ফিরে আসে, উচ্চারণ করে সেই অমোঘ সত্য, ‘দেহ ঝরে, তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন।’

উৎপলা একদিন দয়া করে মাল্যবানকে। মাল্যবানের শরীর খারাপ হয়, সে বমি করে। উৎপলা তার খোঁজ-খবর নেয়। পাখার বাতাস করে। সেখানে কোনো ভালোবাসা ছিল না। ‘উৎপলার হাতপাখা আবেগে নড়েনি কখনো, সবেগে নড়ছিল কিছুক্ষণ আগে।’ একটু বাদে আমরা দেখতে পাই উৎপলা মাল্যবানের কাচা কাপড়গুলো নোংরার মধ্যে ফেলে কাদা মাখামাাখি হতে দিল। দু দুটো ভালো ধুতি পায়ে জড়িয়ে নোংরা পরিষ্কার করল। এ এক নিষ্ঠুর আক্রমণ, সচেতনভাবেই মাল্যবানকে নিষ্পেষণ করেছে সে। কিন্তু এর চেয়েও তীব্র চাবুক অপেক্ষা করেছে মাল্যবানের জন্যে। তারই চোখের সামনে দিয়ে ওপরে চলে যায় অমরেশ। ‘মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঢং করে একটা শব্দ হল, পাশের বাড়ির ঘড়িতে সাড়ে এগারটা। এই বারে হয়ত ছেলেটি নেমে চলে যাবে। কিন্তু কই, নামল না তো সে।’

উপন্যাসের শেষে এসে আমরা দেখি ‘এঁটো টেবিলে ঘুমিয়ে পড়েছে মাল্যবান, উৎপলা এঁটো পরিষ্কার করল; মশারি ফেলল; বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লকিন্তু মাল্যবানকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত মনে করল না?’

মাল্যবানের ভেতরে যে এক মানবিক শূন্যতা আছে তা উৎপলা কোনোদিন বুঝতে চেষ্টা করেনি। অনেকগুলো দ্বৈত ভাবনা পরস্পর গ্রথিত হয়েছে। ভালোবাসা ও ঘৃণা, মন ও শরীর, প্রকৃতি ও নগর, নৈঃশব্দ্য ও কোলাহল, জৈবিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, চেতন ও অবচেতন, গৃহ ও গৃহহীনতা ইত্যাদি। আর এই ঘূর্ণির অতল জলে মাল্যবান বারবার নিজের মুখোমুখি হয়, উন্মোচন করে দাম্পত্য সম্পর্কের গ্রন্থিগুলো। যেন সময়কে শাসিয়ে বলতে চায়, আমাকে নিঃশ্বাস নিতে দাও। মুক্তি দাও এই অবচেতনের খাঁচা থেকে। ‘আমি মাটির মানুষ মাটি ছাড়া টাল সামলাতে পারব না।’

এই উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ছাড়াও বারবনিতাদের কথা এসেছে, মৃত্যুর কথা এসেছে। মাল্যবান দেখেছে শরীর গ্রন্থির সুখের জন্য বছরের পর বছর অনেকেই মেসেই কাটিয়ে দেয়। এছাড়া এদের গতি নেই, সংসার করার শক্তি নেই। মাল্যবান মৃতদেহের সঙ্গে উপলব্ধি করে, ‘মন কিছু নয়, শরীরই স্বাদ দেয়।’ মাল্যবান উৎপলার মৃত্যুদৃশ্য দেখার পাশাপাশি একটি স্বপ্নে নিজেরও মৃত্যুদৃশ্য দেখে যেন বিংশ শতকের সর্বরিক্ত প্রেমহীন গোলক ধাঁধায় সে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। যেন সে বলতে চায়, ‘যে জীবন ফড়িংয়ের দোয়েলেরমানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা।’

জীবনানন্দ জীবনের বহুমাত্রিকতাকে দেখতে পান, অ্যান্টি হিরো মাল্যবান তাই গভীর পর্যবেক্ষক। সুন্দর-অসুন্দর বেদনা পারভারসিটি সবকিছু নিয়েই জীবন। জীবনের লোনা গায়ে লাগিয়ে মাল্যবান তাই অনুভূতিময়তার তীকক্ষ্ণ দ্বন্দ্বে, ঘোরে মনে করে সব কিছুই স্বাভাবিক। মাল্যবানের না বলা কথাগুলো অনেক প্রশ্ন ও সময়ের উত্তরে বহুস্বর হয়ে ওঠে।

-লেখক: শিক্ষক ও গবেষক