সেক্টর কমান্ডার থেকে সমাজ-রূপান্তরের কর্মী

কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান

ফিরোজ আহমেদ

প্রকাশ: ১২ আগস্ট ২০২১, ১৪:২০

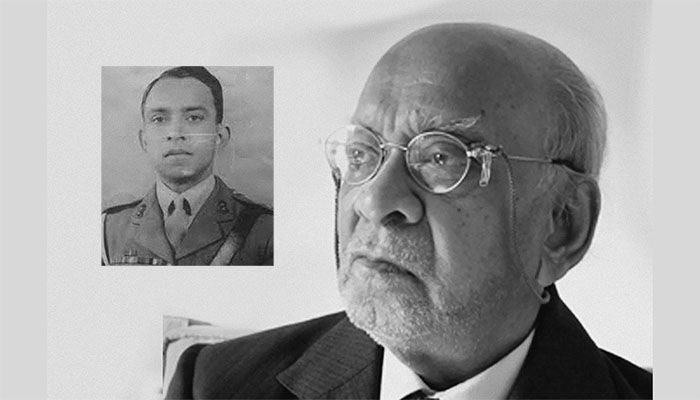

কাজী নূর-উজ্জামান

এক

বিদ্রোহ নূর-উজ্জামানের ব্যক্তিত্বেরই অংশ, তার নিজের নৈতিক মানদণ্ডে যায় না এমন কিছুর মুখোমুখি যতবার হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন। ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় ইংরেজ সহকর্মীদের জাতিবিদ্বেষী মন্তব্যের জের ধরে তাদের সঙ্গে মতবিরোধ ও হাতাহাতির কারণে দু’দুবার সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন হয়েছেন, দু’বারই তিনি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছেন। পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান যখন সামরিক ফরমান জারি করলেন, সেনাকর্মকর্তাদের বলা হলো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা একটি নথিতে স্বাক্ষর করতে। কোয়েটার স্টাফ কলেজে দু’জন সামরিক কর্মকর্তা সেই দলিলে স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানান; ঘটনাক্রমে দু’জনেই ছিলেন বাঙালি। একজন কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান, অন্যজন তারই দীর্ঘদিনের বন্ধু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সালাউদ্দীন আমিন। অতি সরল একটি যুক্তিতে তারা এই প্রবল সাহসটি প্রদর্শন করেছিলেন: পাকিস্তানের সংবিধান ও জনগণের প্রতি আনুগত্যের শপথ তারা নিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির প্রতি নয়। সেবারও তার চারিত্রিক ঋজুতারই জয় হয়েছিল। সামরিক বাহিনীতে নিয়মিত পদোন্নতি পেতে থাকলেও সামরিক পেশা ও যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চাকরি থেকে বদলি হয়ে কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান এরপর আসেন তৎকালীন ইপিআইডিসিতে। সেখানেও পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাদের আচরণে বিরক্ত হয়ে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে ব্যবসায় মনোযোগী হন তিনি।

ঝুঁকি নিতে এবং নিজের নৈতিক অবস্থানে দৃঢ় থাকতে কখনো দ্বিধা প্রকাশ করেননি কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান। এই ব্যক্তিত্বের জোরেই খোদ যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে কাশ্মীর যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তার মানদণ্ডে যখন আর যায়নি, সেটাকে ছুড়ে ফেলার কাজেও সামনের সারিতে থেকেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গণহত্যার রাতেই কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান অবসর ভেঙে বেসামরিক জীবন থেকে আবারও ফেরত এসেছিলেন যোদ্ধার ভূমিকায়, মুক্তিযুদ্ধ শেষেও গণমানুষের যোদ্ধা হিসেবেই আমৃত্যু লড়েছেন, বীরযোদ্ধার মতোই।

বিদ্রোহই ছিল কাজী নূর-উজ্জামানের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

দুই

কাজী নূর-উজ্জামানের নির্বাচিত রচনাবলির মাঝেই বারংবার পরিচয় মিলবে পাকিস্তানের দুই অংশের মাঝে বৈষম্য কতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই বৈষম্য শুধু অর্থনৈতিক ছিল না, ছিল আমলাতান্ত্রিক, ছিল সামরিক, এবং এই বৈষম্যকে বৈধ করা হয়েছিল জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের একটি সাংস্কৃতিক মতাদর্শ দিয়েও। কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান তার স্মৃতিকথায় অন্তত তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে আইয়ুব খান পূর্ববাংলার মানুষদের সম্পর্কে ঊপনিবেশিক প্রভুদের মতোই অবজ্ঞাসূচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

প্রথমবার আইয়ুব খান মন্তব্য করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সেনাপ্রধান থাকাকালীন তিনি ঢাকার নবাব বাহাদুরের পরিবার ছাড়া আর কোনো ভদ্র পরিবারের সন্ধান পাননি। এই সাক্ষাতের সময়টিতে নূর-উজ্জামান একজন অধস্তন সামরিক কর্মকর্তা হলেও যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আইয়ূব খানকে বলেন, ভদ্রলোকেরাই ভদ্রলোকের সন্ধান পান। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে এর বহুদিন পর। রাষ্ট্রপতি হিসেবে আইয়ূব খান ঢাকা সফরে এসে চৌকস সামরিক কর্মকর্তা নূর-উজ্জামানকে প্রথমে স্নেহপূর্বক অভিব্যক্তি দেখাবার পর আলাপের বিস্তারে গিয়ে তার জাতিগত পরিচয় বাঙালি জেনে অপমানজনক ভঙ্গিতে চেয়ার ঘুরিয়ে বসেন এবং চা-পানের নিমন্ত্রণ বাতিল করে দেন।

কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটিই সবচে তাৎপর্যপূর্ণ। ঢাকায় একটি মধ্যাহ্নভোজের আড্ডায় দুই বিখ্যাত বাঙালি প্রাক্তন আইজি ইসমাইল সাহেব ও আবুল হাসনাত সাহেব বিষয়ে আইয়ুব খান ও তার পারিষদবর্গ পরচর্চায় মাতেন। তারা সকলে উপরিউক্ত দু’জন যোগ্য ও কৃতবিদ্য বাঙালি কর্মকর্তাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য হিসেবে মত দেন। পরবর্তীতে নূর-উজ্জামান জানতে পারেন ইসমাইল সাহেব নানাবিধ বিষয়ে গোটা চল্লিশেক গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন। অন্যজন আবুল হাসনাত প্রথম বাংলায় যৌনবিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থটির গ্রন্থকার, এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির একটি সমালোচনা লিখেছিলেন উপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। আইয়ুব খান মন্তব্য করেন, ‘আবুল হাসনাতকে আমি আমার আর্মিতে ল্যান্স নায়েকেরও মর্যাদা দিতাম না। ’

কাজী নূর-উজ্জামান এ ঘটনায় নিজের মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন এভাবে- ‘(আইয়ূব খানের কথায়) চারদিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে... আইয়ুবের কথাবার্তায় বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রতিফলিত হচ্ছিল। আমি বিব্রতবোধ করতে থাকি, কিন্তু জাকের হোসেন (ইনিও ছিলেন একজন প্রাক্তন বাঙালি আইজি) আইয়ুবের কথায় সায় দিয়ে হাসি ভরে উপভোগ করছিলেন মনে হলো। এ ধরনের বাঙালি চাটুকারদের প্রতি আমার একটা ঘৃণা জন্মাল।’ (নির্বাচিত রচনাবলি, কাজী নূর-উজ্জামান, সংহতি প্রকাশনী)

আইয়ুব খানের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পুরনো সেই ঊপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রকাশ আছে। ক্লাইভ আর হেস্টিংস এই দুই ব্রিটিশ উপনিবেশিক সেনাকর্তার জীবনী লিখতে গিয়ে লর্ড ম্যাকওলে ভীরু আর কেবল শাসিত হবার উপযুক্ত জাতি হিসেবে দফায় দফায় উল্লেখ করেছিলেন বাঙালিদের কথা। তাদের মত অনুযায়ী আপোষ আর টিকে থাকার দক্ষতাই তাদের শেষ কথা, প্রত্যাঘাতের স্বভাব তাদের মাঝে নেই। উপনিবেশিক শাসকদের মনে হয়েছিল, বাঙালিরা ব্যক্তিগত শত্রুতার দিক দিয়ে নিষ্ঠুর হলেও সামষ্টিক রাজনৈতিক চেতনা এখানে ভীরু। শাসকরা আতঙ্কিত করে তুলতে পারলেই তারা স্তব্ধ হয়ে থাকে। ব্রিটিশদের এই উপনিবেশিক ধারণাটিই উত্তরাধিকার সূত্রে পাঞ্জাবি সামরিক কর্মকর্তারাও চর্চা করার চেষ্টা করে গিয়েছে।

২৫ মার্চ রাতেও তাই চেয়েছিল পাকিস্তানি সামরিক কর্তারা। আতঙ্কে বিমূঢ় এবং স্তব্ধই করে দিতে চেয়েছিল জাতিটিকে, শুধু টের পায়নি মাঝের সময়টাতে এই জাতির রসায়নে ঘটে গেছে বিপুল বদল। যে সামষ্টিক চেতনার অভাবের কথা বলা হয়েছিল ম্যাকওলের বিবরণীতে, তাদের দৃষ্টিতে যে গুণটির অনুপস্থিতির কারণে বাঙালির ভীরু পরিচয়, সেখানে আমূল রূপান্তরটি তারা বুঝতে পারেনি। ২৫ মার্চের নৃশংস রাত বরং স্তব্ধ করে দেওয়ার বদলে ঠিক বিপরীত কাজটিই করেছিল। সব দ্বিধা আর জড়তা কাটিয়ে গোটা জাতি নেমে পড়েছিল প্রতিরোধে। আরও অনেকের সঙ্গে যেমন কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামানের ১৫ বছরের ছেলে নদিম সেদিন রাত তিনটায় রক্তস্নাত নগরী ঘুরে কয়েক জন বন্ধুকে নিয়ে বাড়িতে ফেরত এসেছিল বন্দুক সংগ্রহ করতে। প্রতিরোধের সারিতে রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষার্থী, শ্রমিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, কবি, সাংবাদিক, সামরিক সদস্য-- সকলেই ছিলেন। কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামানের স্ত্রী সুলতানা সারওয়াত আরা জামান, দুই কন্যা অধ্যাপক নায়লা জামান খান ও লুবনা মারিয়ম, পুত্র নদিম ওমর- সকলেই মুক্তিযুদ্ধে ব্যক্তিগত ভূমিকা রেখেছেন। মার্কিন চলচ্চিত্রকার লিয়ার লেভিনের তোলা ফুটেজের ওপর ভিত্তি করে তারেক মাসুদের ‘মুক্তির গান’ চলচ্চিত্রে নায়লা জামান আর লুবনা মারিয়ামের দেখা মিলবে, আরও অনেকের সঙ্গে মিলে তারা ট্রাকে চেপে সীমান্তের মুক্তিবাহিনীর শিবির থেকে শিবিরে পৌঁছে দিচ্ছেন মুক্তির বাণী।

তিন

৭ নম্বর সেক্টরের প্রথম সেক্টর কমান্ডার শহীদ মেজর নাজমুল হক ২৬ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় শাহাদাতবরণ করলে কাজী নূর-উজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। এভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়া এই সেনা কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যোগ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মুক্তিফৌজে। রণক্ষেত্রে তার একজন সহযোদ্ধা এ কাইয়ূম খান স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, কাজী নূর-উজ্জামান তার সাব সেক্টরগুলোতে রাতে সফরে যেতেন, যাতে পথেই গাড়িতে ঘুমিয়ে নিতেন যাতে দিনে সর্বোচ্চ পরিমাণ সময় যোদ্ধাদের সঙ্গে কাটাতে পারেন। তাদের সমস্যা তিনি মন দিয়ে শুনতেন, রণক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন।

অনেক দুঃসাহসী যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল এই সেক্টরটিতে। বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর ছিলেন এই সেক্টরেরই একজন শহীদ। মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের যে চরিত্রটি নূর-উজ্জামান এঁকেছেন তার স্মতিকথায়, সেটুকু পাঠেও বোঝা যাবে মুক্তিযুদ্ধ কত গভীর প্রেরণা তৈরি করেছিল জনগোষ্ঠীর মাঝে। তরুণ সেনাকর্মকর্তা মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর দুনিয়ার অন্য প্রান্তের বিপ্লবী চে গুয়েভারার কথা শোনাতেন তার সহকর্মীদের, বেতনের পুরোটা বিলিয়ে দিতেন তাদের জন্য। লুঙ্গি আর গেঞ্জির সাদামাটা পোশাকেই তিনি হাজির হতেন ভারতীয় কর্মকর্তাদেরও সামনে। নূর-উজ্জামান আরও লিখেছেন বগুড়ার একজন মুক্তিযোদ্ধা মোখলেসুর রহমান দুলুর কথা, দুঃসাহসী এই গেরিলা যোদ্ধাকে নূর-উজ্জামান নির্দেশ দিয়েছিলেন কিছুতেই ধরা পরা যাবে না, প্রয়োজনে গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহত্যা করতে হবে। কেননা দুলুর নেতৃত্বে একটি গেরিলা অভিযানে শতাধিক পাকিস্তানি সৈনিক নিহত হয়েছিল, প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত পাকিস্তানি বাহিনী তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল।

অনন্য সব রীতির প্রবর্তন করেছিলেন কাজী নূর-উজ্জামান তার সেক্টরে। সেগুলো সর্বদা প্রথাগত নয়। যেমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মধ্যবিত্ত তরুণকে তার বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সুবাদে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলের দলপতি বানানো হলেও কার্যকর যুদ্ধে দেখা গেল তার সাহসের ঘাটতি রয়েছে। দলের অন্য সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমেই নিরক্ষর একজন সাঁওতাল তরুণকে দলপতির সম্মানজনক দায়িত্বটি দিতে চাইলো, সেই মধ্যবিত্ত তরুণের জন্য থাকলো ব্যবস্থাপনার কাজ। এভাবে গণতান্ত্রিক ও যথাসম্ভব সর্বসম্মত রীতিতেই চলতো এই সেক্টরটির পরিচালনা প্রক্রিয়ার একটি বড় অংশ। এভাবে সামরিক আমলাতন্ত্রের বদলে জায়গা করে নিয়েছিল গণমুক্তির জন্য পরিচালিত একটি ফৌজের ধারণা, মুক্তিযুদ্ধ পরিণত হয়েছিল একটি জনযুদ্ধে। সেক্টর ৭ এর পরিচালনায় কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামানের এই রীতিগুলো কোনো ব্যক্তিগত আকস্মিক উদ্ভাবন নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে সমকালীন রাজনৈতিক চেতনার গভীর প্রভাবও।

সংকটে সামনে থাকা নেতা হিসেবে কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামানের ভূমিকা স্মরণ করে আর এক মুক্তিযোদ্ধা মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া লিখেছেন- “কখনো গলার স্বর তিনি উঁচু করেননি, রেগে গেলেও না। তার পরও তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, যা বিশ্বাস করতেন তা-ই করতেন। তার নেতৃত্ব ছিল অনড় অথচ অমায়িক, কি যুদ্ধের মাঠে, কি মাঠের বাইরে। মুখে কোনো বড়াই নেই। সে জন্যই সবার শ্রদ্ধা ছিল তার জন্য। গণযোদ্ধাদের বীরত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, তাদের আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করা হয়নি, তাদের সাহস আর শৌর্যের শ্রদ্ধা জানানো হয়নি বলে নিজের উপাধি ‘বীর উত্তম’ নামের শেষে কোনো দিন লেখেননি।”

চার

কাজী নূর-উজ্জামানের অন্য একটি অনন্যতার কথাও সহযোদ্ধা কাইয়ূম খান সংক্ষেপে বলেছেন তার পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণে, সেটা মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ পুনর্গঠনে যুক্ত করার আকাক্সক্ষা। নতুন দেশ গড়ে তোলায় তার যোদ্ধাদের উৎসাহ আর আকুতির কথা নূর-উজ্জামান আমৃত্যু স্মৃতিচারণ করেছেন। শুরুতে অস্থায়ী সরকার মুক্তিযোদ্ধা স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে দেশ পুনর্গঠন করতে চেয়েছিল। কর্নেল জামান উৎসাহ ভরে এই পরিকল্পনা সমর্থন করেছিলেন। ফলে পরবর্তীতে সরকার যখন মত বদলে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ৫০ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করল মুক্তিফৌজকে ভেঙে দিয়ে, তিনি বিপর্যস্ত বোধ করলেন এবং আবারও বেসামরিক জীবনে ফিরে গেলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনে ব্যবহার করা হলে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-যাতায়াতের মতো খাতগুলো যেমন যুদ্ধোত্তর রাশিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের মতোই সর্বজনের অংশগ্রহণে নামমাত্র খরচে বহুগুণ সমৃদ্ধ চেহারায় গড়ে তোলা যেত, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বহু হতাশা, হানাহানি ও লুণ্ঠনও অনেকখানি বন্ধ করা সম্ভব হতো, এমনটাই মনে করতেন কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান।

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনে ব্যবহার করা হলে একদম সূচনা থেকেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গতিমুখ যে বদলে যেতো, এ ধারণার সমর্থন আমরা পাবো এমনকি ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তেও, অবশ্য একটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত আকারে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবহার না করা প্রসঙ্গে; কিন্তু উভয় দৃষ্টান্তে যুক্তিটি একই। অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থটিতে সেখানে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে পাকিস্তান পুনর্গঠনে ব্যবহার না করে তাদেরকে ভেঙে দেওয়ার পরিণতি ছিল পাকিস্তানের একটি স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া, পাঠ করা যাক প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলো-

“আমাদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিত। অন্যদিকে খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড ভেঙে দিতে হুকুম দিলেন। জহিরুদ্দীন, মির্জা গোলাম হাফিজ এবং আরও কয়েকজন আপত্তি করল। কারণ, পাকিস্তানের জন্য এবং পাকিস্তান হওয়ার পরে এই প্রতিষ্ঠান রীতিমতো কাজ করে গিয়েছে। রেলগাড়িতে কর্মচারীর অভাব, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল বিষয়েই এই প্রতিষ্ঠান কাজ করেছে। হাজার হাজার ন্যাশনাল গার্ড ছিল। এদের দেশের কাজে না লাগিয়ে ভেঙে দেওয়ার হুকুমে কর্মীদের মধ্যে একটা ভীষণ বিদ্বেষ ভাব দেখা গেল। ন্যাশনাল গার্ডের নেতারা সম্মেলন করে। ঠিক করলেন তারা প্রতিষ্ঠান চালাবেন। জহিরুদ্দীনকে সালারে-সুবা করা হলো। জহিরুদ্দীন ঢাকায় আসার কিছুদিন পরেই তাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হলো। মিস্টার মোহাজের, যিনি বাংলার ন্যাশনাল গার্ডের সালারে-সুবা ছিলেন তাকে নাজিমুদ্দীন সাহেব কি বললেন জানি না। তিনি খবরের কাগজে ঘোষণা করলেন, দেশ স্বাধীন হয়েছে, ন্যাশনাল গার্ডের আর দরকার নাই। এই রকম একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় সরকার দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার না করে দেশেরই ক্ষতি করলেন। এই সংগঠনের কর্মীরা যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন, অনেক নেতার চেয়েও বেশি। অনেকে আমাদের বললেন, এদের দিয়ে যে কাজ করাব, টাকা পাব কোথায়? এরা টাকা চায় নাই। সামান্য খরচ পেয়েই বৎসরের পর বৎসর কাজ করতে পারত... ন্যাশনাল গার্ডদের বেতনও দেওয়া হতো না। ন্যাশনাল গার্ড ও মুসলিম লীগ কর্মীদের মধ্যে যে প্রেরণা ছিল পাকিস্তানকে গড়বার জন্য তা ব্যবহার করতে নেতারা পারলেন না।” (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান)

ন্যাশনাল গার্ডদের সংগঠন ভেঙে দেওয়ার প্রশ্নে তার ভাষায় ‘নেতাদের লীলাখেলা বুঝতে কষ্ট হয়েছিল’; কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলনের এই স্বেচ্ছাসেবীদের তুলনায় রাজনৈতিকভাবে বহুগুণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে পোড় খাওয়া মুক্তিবাহিনীকেও তো ভেঙে দেওয়া হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের পরপরই- জাতি গঠনের কাজে না লাগিয়ে, দেশের পুনর্গঠনে তাদের অকাতর শ্রমকে ব্যবহার করার আদৌ উদ্যোগ না নিয়ে। সেক্টর কমান্ডর কাজী নূর-উজ্জামান তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে জানিয়েছেন এই মুক্তিযোদ্ধারা রাজি ছিল কয়েক বছর বিনা বেতনে দেশের কাজ করতে, কেননা তারা তো যুদ্ধে এসেছিল দেশের জন্য প্রাণ দিতেই, কয়েক বছর তাদের জন্য কি আর এমন। তারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করতে চায়, নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে নামতে চায়, তারা বিধ্বস্ত দেশের সড়ক-সেতু মেরামত করতে চায়, কৃষিতে সহায়তা করতে চায়। তারা আইন-শৃঙ্খলা আর জননিরাপত্তার কাজ করতে চায়।

কোনো বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার এই স্পৃহার মূল্যমান নির্ধারণ করা যায় না। সেটা কিন্তু হলো না, বরং সাবেকি আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রটাই পুনর্বহাল রইলো। মুক্তিযোদ্ধাদের এভাবে পিছনে হটিয়ে দেওয়ার পরিণতিতে সমাজে যে অরাজকতা সৃষ্টি হলো, পাকিস্তান-ভারতের মতো কেবল ফটকাবাজারি আর কালোবাজারিতেই তা সীমাবদ্ধ রইল না। শুরু হলো ক্ষমতাবানদের সশস্ত্র লুণ্ঠন। মুক্তিযুদ্ধের তিন দিকপাল এ কে খন্দকার, মাঈদুল হাসান আর এস আর মীর্জার কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করে রচিত মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর গ্রন্থটিতে এই অনিয়ন্ত্রিত লুণ্ঠন সমাজে যে অদৃষ্টপূর্ব ভাঙন, দলবাজি আর নৈরাজ্য নিয়ে এলো, তার একটা চিত্র আঁকা আছে।

পাঁচ

কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান রচনাবলি ঘাটলে প্রথাগত অর্থে একজন সৈনিকের সঙ্গে সামান্যই সাক্ষাৎ মিলবে। বরং দেখা পাওয়া যাবে একজন রাজনীতিমনস্ক, দার্শনিকতার বোধসম্পন্ন দায়িত্বশীল একটি মানুষকে, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে গিয়ে যিনি সমষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ ও বিকশিত করতে পারেন। রাজনীতি নিয়ে, কৃষি ও কৃষকের সমস্যা নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে যার গভীর ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ রয়েছে, যেগুলো তিনি বাস্তবে প্রয়োগও করতে আগ্রহী। সংগঠক ও ভাবুক একজন কাজী নূর-উজ্জামান তাই রাজনৈতিক সংগঠন থেকে শুরু করে পত্রিকা প্রকাশ বিচিত্র কাজে যুক্ত হয়েছেন।

বেসামরিক জীবনে ফেরত গেলেও তাই রূপকার্থে যোদ্ধার জীবন আর কখনো পরিত্যাগ করেননি কাজী নূর-উজ্জামান। সামরিক কর্মকর্তা থাকার সময়েই মাওলানা ভাসানীর একনিষ্ঠ গুণগ্রাহী ছিলেন তিনি, সেনা কর্মকর্তা থাকার সময়েও তার রাজনৈতিক সংগ্রামের খোঁজ খবর রাখতেন। সামরিক জীবনেই তিনি প্রধান সারির বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে আসেন, তাদের মাঝে ড. আহমেদ শরীফ তাকে সব চাইতে বেশি প্রভাবিত করেছেন। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা যে মওলানার সাম্যবাদের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, এই কথাটি খুব স্পষ্ট করেই কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামান লিখেছেন তার ‘একজন সেক্টর কমান্ডরের স্মৃতিকথা’য়। মুক্তিযুদ্ধ যে আগুন জ্বালিয়েছিল, তাতে সাড়া দিয়েই যুক্ত হয়েছেন কৃষক আন্দোলনে, যুক্ত হয়েছেন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশ লেখক শিবিরে, উদ্যোক্তা ছিলেন সমাজচিন্তা সংঘের, প্রকাশ করেছেন নয়া পদধ্বনির মতো গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা। অজস্র লিখেছেন গণমানুষের পক্ষে। ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতায় আটকে না থেকে সমর্থন জুগিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে। যুদ্ধপরাধীদের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে হরতাল ডেকেছেন জিয়াউর রহমানের আমলে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলনের ডাক দিয়ে কারাগারে গিয়েছেন এরশাদ আমলে, মুক্তিযোদ্ধা গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলায় অন্যতম উদ্যোক্তা ভূমিকা পালন করেছেন তিনি এবং কেন, কোন স্বার্থে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন না করার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে পুনপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে, সেই নিষিদ্ধ আলোচনাটি সাহসের সঙ্গে তুলেছেন। ১৯৮৫ সালে গঠিত মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কর্নেল (অব.) কাজী নূর-উজ্জামান। ‘একাত্তরের ঘাতক দালালেরা কে কোথায়’ নামের আলোড়ন সৃষ্টি করা সেই প্রকাশনাটির পেছনের অন্যতম মানুষ কাজী নূর-উজ্জামান।

ছয়

বাংলাদেশের ইতিহাসের বাঁকগুলো নিয়ে যখন সত্যিকারের সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ ইতিহাসবিদরা পাবেন, কাজী নূর-উজ্জামানের জীবন, কাজ ও রচনাবলি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আকর হিসেবেই বিবেচিত হবে। সেক্টর কমান্ডার হিসেবে বহু বিষয়েই তার সাক্ষ্য অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই এ দেশে একদিকে ক্ষুদ্র জাতীয়বাদী মধ্যবিত্ত স্বার্থের সঙ্গে কৃষক-শ্রমিক ও গণমানুষের স্বার্থের দুটি ভিন্ন চেতনার বিকাশকে লক্ষ্য করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সেই ঘাত-প্রতিঘাতই আরও প্রবল হয়েছে, এবং স্বার্থান্বেষীরা মুক্তিযুদ্ধে যে সামান্যই ভূমিকা রেখেছে, তার উল্লেখ তিনি বারংবার করেছেন। বাংলাদেশের তরুণদের মাঝে রাজনৈতিক চেতনার এই বিকাশ যে ভারতীয়রাও খেয়াল করেছিল, এবং মুজিববাহিনী গঠনের মাধ্যমে এই চেতনাকে নিয়ন্ত্রণেরই চেষ্টা তারা করেছিল, এটা কর্নেল কাজী নুর-উজ্জামান তার সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। তার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যে অন্য অনেকের থেকে পৃথক, এবং অনেক বেশি জনঘনিষ্ঠ, সেটারই স্মারক হিসেবে তার নির্বাচিত রচনাবলি থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃত করেই তার প্রতি এই স্মৃতিতর্পণ সমাপ্ত হোক-

“আজ স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে গিয়ে কাদের কথা লিখব? মুক্তিযুদ্ধের দাবি নিয়ে যারা রাজনৈতিকভাবে বা ব্যবসায়িক মহলে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের অনেককেই আমি চিনি। তাদের কথা লিখতে গেলে মুক্তিযুদ্ধকে অসংলগ্ন করা হবে। যাদের কথা লিখতে চাই, তারা কেবল হারিয়েই যাননি, দেশ ও মানুষের কাছে কোনো স্বীকৃতিই পাননি। এই দাবিও তারা কোনোদিন করেননি। তারা ইতিহাস বা নিজেদের ঘটনাবলিও লিখছেন না, তাদের লিখবার ক্ষমতাও নেই, ইচ্ছাও নেই। এ কাজটি আমার করা উচিত ছিল। আমার ক্লান্তি, অলসতার জন্যই সেদিন তাদের কথা ডায়রিতে লিখতে পারিনি। আমার এ অপরাধ ক্ষমাহীন। তাই ভাবছি আজ পর্যন্ত যেটুকু স্মৃতি আমি ধারণ করে চলেছি, সেটুকুই লেখা উচিত।”

আজীবন মুক্তিসংগ্রামী হিসেবেই কাজী নূর-উজ্জামান বেঁচে থাকবেন বাংলাদেশের ইতিহাসে, বারবার তিনি ফিরে আসবেন ভবিষ্যতের প্রজন্মগুলোর প্রেরণা হয়ে। এমন সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়।

কর্নেল কাজী নূর-উজ্জামানের জন্ম ২৪ মার্চ. ১৯২৫। তার পিতা খান সাহেব কাজী সদরুলওয়ালা, মাতা রতুবুন্নেসা। কলকাতা জেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যয়নরত অবস্থায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ১৯৪৩ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তাল সময়ে। আজীবন সংগ্রামী এই মানুষটি মৃত্যুবরণ করেন ২০১১ সালের ৬ মে।

লেখক : প্রাবন্ধিক, গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য