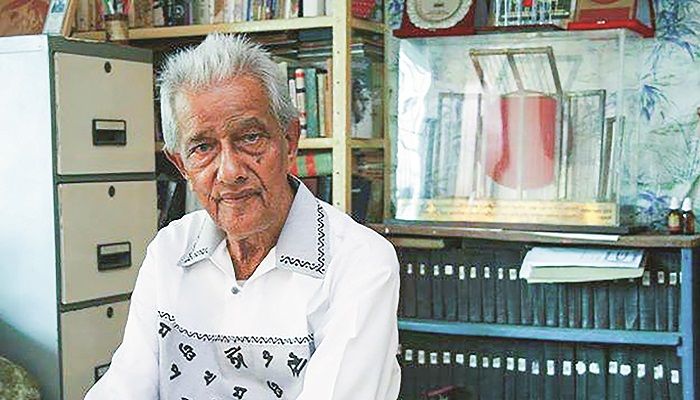

ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন। ছবি: সাম্প্রতি দেশকাল

একুশ বাঙালির চিরায়ত সংগ্রামী চেতনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই ফেব্রুয়ারিজুড়ে আমরা স্মরণ করি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের অবদানের কথা। যেসব বীরের সাহসী নেতৃত্ব ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিল, তাদেরই এক উজ্জ্বল নাম আবদুল মতিন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনি ‘ভাষা মতিন’ নামেই সমধিক পরিচিত।

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার ধুবুলিয়া গ্রামে ১৯২৬ সালে জন্ম নেওয়া আবদুল মতিনের ডাক নাম ছিল গেদু। পাকিস্তান সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের শেষ অবধি বাঙালিকে পথ দেখিয়েছে চৌহালী উপজেলার সেই গেদু।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হলে নতুন দেশের ডাক বিভাগের খাম, পোস্টকার্ড, মানি-অর্ডার ফরমে ইংরেজির সঙ্গে কেবল উর্দু লেখার প্রতিবাদে প্রাদেশিক সচিবালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা প্রতিবাদ জানায়। বাংলা অন্তর্ভুক্তির আন্দোলনে তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের বাংলাদেশ পর্বের সূচনা করেন আবদুল মতিন। এখানে উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলন কেবল বাংলাদেশে সংগঠিত হয়নি। ভারতের আসাম রাজ্যেও ভাষা আন্দোলন হয়েছে, যার সূচনা করেছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, ১৯৩৮ সালে। আসামের ভাষা আন্দোলন অবশ্য পরিণতি লাভ করেছিল আমাদেরও পরে, ১৯৬১ সালে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সরকারি ভাষা বাংলাকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানি রুপি ও ডাকটিকিটে বাংলা না থাকার প্রতিবাদে ওই দিন সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। আবদুল মতিন, অলি আহাদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা সেই মিছিলের অগ্রভাগে থাকেন। এই ধর্মঘটে প্রায় ২০০ জন আহত এবং ৯০০ জনেরও অধিক গ্রেপ্তার হন। এর পর থেকে ১৯৫২ সালের আগপর্যন্ত ১১ মার্চ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা দিবস।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ জানায় সাহসী তরুণেরা। যেসব তরুণেরা সেদিন ‘নো নো’ বলে প্রতিবাদ জানায়, আবদুল মতিন তাদের অগ্রগণ্য।

এর দুই দিন পরই ২৪ মার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে জিন্নাহ আবারও কেবল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দম্ভোক্তি উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল মতিন, এ কে এম আহসানসহ আরো কয়েকজন ছাত্র চিৎকার করে এর প্রতিবাদ জানান। ১৯৪৯ সালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে দুই মাসের আটকাদেশ দেয়। কারাগারে থাকা অবস্থায় তাকে একটা বন্ডে সই করতে বলা হয়, যাতে লেখা ছিল তিনি আর কোনো আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকবেন না। কিন্তু তিনি বন্ডে সই করতে অস্বীকৃতি জানান। আটকাদেশের মেয়াদ শেষ হলে ওই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. মোয়াজ্জেম হোসেন তাকে আন্দোলন করবেন না, মর্মে মুচলেকায় সই করতে বললে তিনি অস্বীকৃতি জানান। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে তিন বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে।

১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ভাষা দিবসের এক অনুষ্ঠান চলছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে। অনুষ্ঠানে আবদুল মতিনের অগ্নিঝড়া ভাষণ মন কাড়ে উপস্থিত সবার। অনুষ্ঠানে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি’ গঠিত হলে তার আহ্বায়ক নির্বাচিত হন ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির ব্যানারে আবদুল মতিন ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ নানা আয়োজনে ভাষা দিবস পালন করেন। সে বছরেরই ১১ এপ্রিল পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যদের কাছে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিসংবলিত স্মারকলিপি পাঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি। আর সেই স্মারকলিপিগুলো লিখেছিলেন আবদুল মতিন নিজে।

ভাষা আন্দোলন দমাতে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ভাষা মতিনকে সিএসপি বানানোর গোপন প্রস্তাব দেওয়া হয়, যার শর্ত ছিল তিনি ভাষা আন্দোলন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবেন। কিন্তু বাঙালির অধিকার আন্দোলনে তিনি ছিলেন আপসহীন। ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাই তিনি বাংলা ভাষার স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিনের হঠকারী বক্তব্যের প্রতিবাদে বাংলা ভাষা আন্দোলন পুনর্জাগরিত হয়। ভাষা মতিনও বাংলার গণমানুষের ভাষার অধিকার আদায়ে সোচ্চার অবস্থান অব্যাহত রাখেন। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ৪০ সদস্যের ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ গঠিত হয়। আবদুল মতিন ছিলেন এই ৪০ সদস্যের সবচেয়ে সক্রিয় একজন। এই কমিটির আহ্বানেই ৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

৪ ফেব্রুয়ারিতেই প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রীর মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন ভাষা মতিন। ওই দিনই বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

ভাষা আন্দোলনকে বানচাল করতে প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে কি না তা নিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে’র সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সাহসী বক্তৃতা দেন আবদুল মতিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১১-৩ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত হয়। তবুও ভাষা মতিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রচারণা চালিয়ে যান।

২১ ফেব্রুয়ারি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচিতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জমায়েত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছাত্রদের কর্মসূচি বাতিলের পরামর্শ দিলে আবদুল মতিন এর বিরুদ্ধে নিজেদের দৃঢ়তা তুলে ধরেন।

দুপুর ১২টার মধ্যে বিশাল জমায়েত হয় ক্যাম্পাসে। সেখানে ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি’র আহ্বায়ক আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে কলা ভবনের সামনে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি প্রথমে পরিস্থিতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন; এরপর ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ‘দশজনী মিছিল’ প্রস্তাব করেন। বেশির ভাগ ছাত্র তাঁর এই প্রস্তাবে সম্মত হলে সেখানেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত হয়। সভা শেষে হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে প্রথম ১০ জনের মিছিল বের হয়। এরপর একে একে মিছিল বের হতে থাকে সেখান থেকেই।

তারপরের ইতিহাস তো সবার জানা। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ের মিছিলে পুলিশের নির্মম গুলিতে শহীদ হন বাংলার আলো-বাতাস-মাটির প্রেমে উদ্বুদ্ধ কয়েকজন দুঃসাহসী বাঙালি! সালাম, বরকত, রফিক, আব্দুল জব্বারদের তাজা রক্তে লাল হয় ঢাকার রাজপথ। পরের দুই দিন ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ডাকে পূর্ব বাংলার ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণদিবস হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

তবে অনেক ইতিহাসবিদের এড়িয়ে যাওয়া একটি বিষয় হলো, ২২ ফেব্রুয়ারি বাহাদুর শাহ পার্কের ঘটনা। তৎকালীন পাকিস্তানি মদদপুষ্ট পত্রিকায় বাঙালিদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে খবর ছাপা হলে সেই পত্রিকাগুলো পুড়িয়ে সাহসী প্রতিবাদ জানান আবদুল মতিন। তিনি বাহাদুর শাহ পার্কেই ভাষা আন্দোলনের যৌক্তিক দাবি মেনে নিতে সরকারের প্রতি সাহসী আহ্বান জানিয়ে অগ্নিঝরা বক্তব্য দেন। আর্মি-পুলিশের বাধা সত্ত্বেও তার এই দুঃসাহসী ভূমিকা ভুলবার নয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি পুলিশ নিরাপত্তা আইনে রাজনীতিবিদ আবুল হাশিম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে তরুণ নেতা আবদুল মতিন ও অলি আহাদকে গ্রেপ্তার করে তৎকালীন সরকার।

দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সফল হয় আবদুল মতিনের মতো তরুণ ছাত্রদের সীমাহীন ত্যাগ; সফল হয় বাঙালির রক্ত আর ঘাম ঝরানো আন্দোলন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ভাষাসংগ্রামী আবদুল মতিনকে পঞ্চাশের দশক থেকে ‘ভাষা মতিন’ বলে ডাকা শুরু হয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লেখক বদর উদ্দিন উমর, বশির আল হেলাল, আবুল কাশেম ফজলুল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, মুস্তফা নুরুল ইসলাম, এম আর আখতার মুকুল, কে জি মুস্তফার মতো লেখক তাদের লেখায় ‘ভাষা মতিন’ অভিধায় অভিষিক্ত করেন। যার কারণে এখন সবার কাছে তিনি ‘ভাষা মতিন’ হিসেবেই সমাদৃত।

যেই মহান সূর্যদীপ্ত তরুণ ভাষা সংগ্রামের সর্বাংশে অগ্রণী ছিলেন, তিনি শুধু ভাষাসৈনিক নন; ভাষা সেনাপতি। চৌহালী উপজেলার ‘গেদু’ থেকে বাঙালির ‘ভাষা মতিন’ হয়ে ওঠা এই মহান ও অকুতোভয় নেতার আদর্শ আমাদের প্রেরণার উৎস। যতদিন বাংলা আর বাঙালি রবে, ততদিন তিনি রবেন অমর, অম্লান।

লেখক : প্রাবন্ধিক