বদরুদ্দীন উমর : আপসকামিতার বিপরীতে অদম্য বুদ্ধিজীবী

শেখ খলিলুর রহমান

প্রকাশ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:২৪

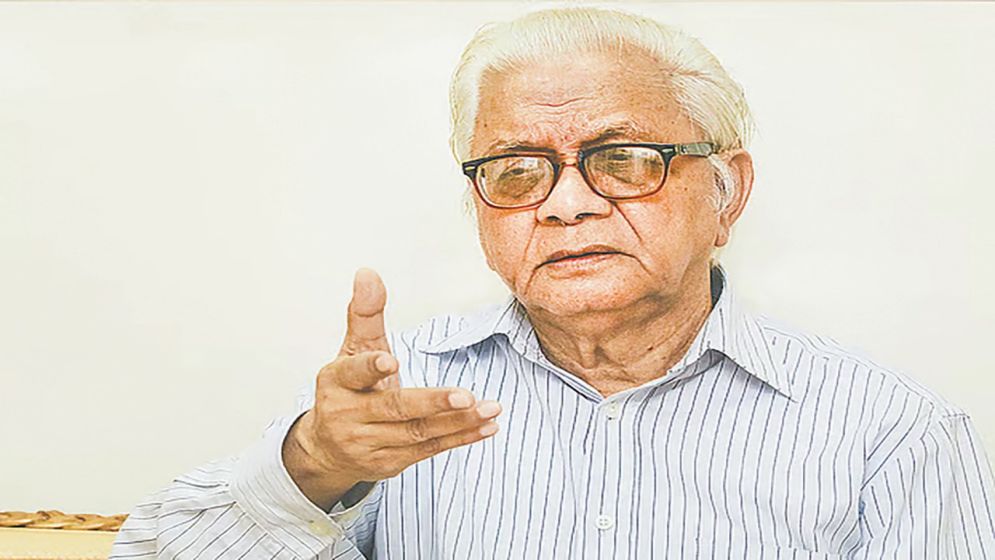

বদরুদ্দীন উমর

একজন সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন এবং সমাজে বিদ্যমান সমস্যাগুলো তুলে ধরে তার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেন। যারা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা বা শাসকের নীতির সমালোচনা করেন এবং বিকল্প চিন্তা উপস্থাপন করেন, তারাই সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী। শাসকেরা সাধারণত তাদের ক্ষমতার প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এমন ব্যক্তিদের অপছন্দ করেন এবং এই সমালোচনামূলক দৃষ্টিই একজন বুদ্ধিজীবীকে অন্যদের থেকে আলাদা করে।

বদরুদ্দীন উমর তেমনি একজন। জুলাইয়ে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি ছিল তার প্রকাশ্য অবস্থান। অন্যরা যখন মিনমিন করে কথা বলেছেন, তখন তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতি উচ্চকণ্ঠ। জেনারেশন জিরা তখন ৯৩ বছর বয়সী বুদ্ধিজীবীকে নিজেদের আপনজন মনে করেছে।

বাংলাদেশের একমাত্র বুদ্ধিজীবী যিনি কোনো দিন ক্ষমতার কাছে এক পয়সার সুবিধা নেননি; যিনি ক্ষমতা আর জনতার প্রশ্নে জনতাকে বেছে নিয়েছিলেন; যিনি স্বৈরাচারকে স্বৈরাচার লিখতেন। মৃত্যু পর্যন্ত যাকে কেউ কিনতে পারেনি। তিনি বামপন্থি রাজনীতিবিদ ও তাত্ত্বিক। রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়িয়ে তিনি লেখক, গবেষক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে অধিকতর সমাদৃত। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বদরুদ্দীন উমর একজনই; যিনি সত্য উচ্চারণে বেপরোয়া। কোনো কিছুই তোয়াক্কা করেন না। ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোনো শাসকের নেকনজরে ছিলেন না।

না চাইতেও পেয়েছিলেন ফিলিপস পুরস্কার। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। পেয়েছিলেন আদমজী পুরস্কার, বাংলা একাডেমি পুরস্কার, ইতিহাস পরিষদ পুরস্কার এমনকি একুশে পদকও-এর সবই তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। সবশেষ জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর ক্ষমতায় আসীন হওয়া অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারও তাকে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করে। কিন্তু যথারীতি সেই পুরস্কারও তিনি গ্রহণ করেননি। বাংলাদেশের ‘শীর্ষস্থানীয়’ ও ‘লোভনীয়’ পুরস্কার একের পর এক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কমরেড উমর।

বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যখন আপসকামিতা, সুবিধাবাদিতা, অবক্ষয় চারদিকে, তখন গর্ব করার মতো একজন ছিলেন বদরুদ্দীন উমর। সেই বদরুদ্দীন উমর ইহকালের ৯৩টি বসন্ত পেরিয়ে অসীম জীবনের পথে যাত্রা করলেও জনস্বার্থের প্রতি তার অদম্য অবস্থানের কারণে বেঁচে থাকবেন আমাদের মাঝে। উমর তার পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন একটি ন্যায়পরায়ণ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টায়। এই অন্বেষণেই তিনি একটি ‘স্থিতিশীল জীবন’-এর স্বাচ্ছন্দ্য এড়িয়ে পড়াশোনা, গবেষণা, লেখালেখি ও একটি অন্যায্য সমাজ রূপান্তরের সংগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য অন্যদের সংগঠিত ও সমবেত করার এক কঠিন যাত্রা শুরু করেছিলেন। স্মৃতিচারণায় উমর জানিয়েছেন, ‘মানুষের কষ্ট, দুর্দশা, শোষণ ও দারিদ্র্য আমাকে ভাবিয়েছিল, কীভাবে আমরা এ ধরনের পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে পারি? আমার পড়াশোনা আমাকে এ ধরনের বিষয়গুলো বোঝার ক্ষমতাকে আরো তীক্ষা করেছে।’

‘দরিদ্র মানুষের মুক্তি শুধু সংগঠিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব।’ উপসংহার টেনে তিনি বলেন, ‘আমাদের কাছে এটাই তাদের মুক্ত করার একমাত্র পথ।’ এই প্রত্যয়ই উমরের জীবন-দর্শনের নোঙর হিসেবে কাজ করেছে।

তার পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো বিষয়বস্তুর প্রতি আবেগতাড়িত না হয়ে কোনো কিছুকে বিশ্লেষণ করার অনন্য সক্ষমতা। প্রাধান্য বিস্তারকারী আলোচনা ও বয়ানগুলো ভারতকে ভাগ করার জন্য জিন্নাহ ও মুসলিম লীগকে দায়ী করলেও সেসবের বিপরীতে উমর যুক্তি দেন, ‘হিন্দু মেলা’ দ্বিজাতি তত্ত্বর মূল হোতা হিসেবে কাজ করেছে আর সেই তত্ত্ব সমর্থন পেয়েছে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কাছ থেকে। ‘কংগ্রেস থেকে বিজেপি’ শিরোনামে তার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, গান্ধী, নেহেরু ও প্যাটেলের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত দ্বিজাতি তত্ত্ব ছিল ‘আক্রমণাত্মক’ এবং জিন্নাহ সমর্থিত তত্ত্বটি ছিল ‘রক্ষণাত্মক’। এ কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখেছেন, সাধারণ হিন্দুরা দেশ বিভাজন চাননি। বঙ্গভঙ্গ রদ না হলে এর ফলে হয়তো একটি শক্তিশালী, আলোকিত ও স্থিতিশীল মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়ে উঠত; ব্যবস্থাটি উল্টে যাওয়ায় মুসলিমদের বিকাশ ঘটার বিষয়টি ব্যর্থ হয়ে যায়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ইসলামীকরণের উদ্যোগের মুখে যখন বাঙালি মুসলমান তাদের আত্মপরিচয় নিয়ে দ্বন্দ্বে ব্যস্ত, তখন উমরের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থত্রয়ী-‘সাম্প্রদায়িকতা’,‘সংস্কৃতির সংকট’ ও ‘সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা’ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয়-বাঙালি হওয়া ও মুসলমান হওয়ার মধ্যে বিতর্কটি সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং এটি ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার একটি কৌশল ছাড়া আর কিছুই না। বদরুদ্দীন উমরের জ্ঞানের পরিধির গভীরতায় একজন বিশ্লেষক এমন সিদ্ধান্তে আসেন, ‘বাংলাদেশের বিগত ১৫০ বছরের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাকরণ বুঝতে উমর অত্যাবশ্যক।’ (ফারুক ওয়াসিফ, প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর ২০২১)

এই প্রবন্ধগুলোর চেয়ে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিষয়ে উমরের তিন খণ্ডের বিশ্লেষণী লেখার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার প্রধানতম ধারার বিপরীতে গিয়ে শ্রমিক,কৃষক ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শোনা গল্প ও তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনাকে ধৈর্য, দক্ষতা ও স্পষ্টতার সঙ্গে তুলে ধরে তিনি একটি প্রতি-বয়ান হাজির করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি ঢাকাভিত্তিক মধ্যবিত্তদের সঙ্গে প্রান্তে বসবাসকারী অন্যান্য মানুষের মধ্যে শ্রেণি সম্পর্কের দিকগুলোকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১২০টি বইয়ের লেখক হিসেবে উমরের পাণ্ডিত্যের শক্তি বোঝা যায় বিস্তৃত বিষয়াদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখা, তার ওপর কর্তৃত্ব ও সেগুলোকে সংশ্লেষণ করার অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে।

একজন স্বীকৃত কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও উমর ভারত ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, বুর্জোয়াদের আধিপত্যের বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জন্য বিকল্প নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে উভয় দেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপি) হাস্যকরভাবে নিজেদের ‘মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগী সংগঠনের’ পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) কর্তৃক ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আর আওয়ামী লীগের সমান্তরাল টানার বিষয়টিকে (তাকে ‘দুই কুকুরের লড়াই’ বলা) উমর ‘ধ্বংসাত্মক’ বলে বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধাচরণের গভীরতা বুঝতে না পারার কারণেই মূলত কমিউনিস্ট পার্টি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যখন সমগ্র জাতি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ফুঁসছে, তখন কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণি সংগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকাকে উমর ‘বোকামি ও অজ্ঞানতা’ হিসেবে অভিহিত করেন। উমর বেইজিংপন্থি ও মস্কোপন্থি-উভয় ধরনের কমিউনিস্টদের একজন কড়া সমালোচক হিসেবে নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি তিনি এটিও বলেছেন, বাংলাদেশের কোনো দল আদতে ‘কমিউনিস্ট’ হিসেবে নিজেদের দাবি করার যোগ্য নয়।

অদম্য বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা উমরকে তার সমসাময়িকদের সঙ্গে বিতর্কে জড়ানোর সক্ষমতা দিয়েছিল। পাণ্ডিত্যচর্চার সর্বক্ষেত্রে একনিষ্ঠ দৃঢ়তার সঙ্গে উমর এই বৈশিষ্ট্যটি বজায় রাখেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে অশোক রুদ্রের সঙ্গে এবং দুর্ভিক্ষ ও স্বাধীন গণমাধ্যমের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অমর্ত্য সেনের সঙ্গে তার বিতর্কÑউল্লেখযোগ্য দুটি নিদর্শন।

ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উমর কখনো কুণ্ঠিত হননি। টনকিন উপসাগরের ঘটনার পর ১৯৬৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের উদ্যোগ বাড়ালে তিনি প্রায় এককভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জন শিক্ষকের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন ও বেসামরিক মানুষ হত্যার নিন্দা জানানো হয়। এটাই সম্ভবত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। নৈতিক কারণে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একটি তিন মাসের ফেলোশিপও প্রত্যাখ্যান করেন।

উমর অটলভাবে জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার খর্ব করার সব প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেছেন। মূলধারার বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা দেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে আটকে পড়া উর্দুভাষী সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার এবং জাতীয়তা পরিস্থিতি নিয়ে নীরব থাকলেও উমর ছিলেন স্বল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর একজন, যিনি তার বিভিন্ন লেখালেখির দ্বারা এবং জাতি ও ভাষাগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষদের সংগঠিত করে ২০১১ সালে ‘জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ’ গঠনে সহায়তা করেন।

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে উমর ছোট ও বড়র মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। ২০০৭-০৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সামরিক বাহিনীর ভূমিকার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ আন্দোলনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন তরুণ শিক্ষক একাত্মতা প্রকাশ করলে তাদের কারারুদ্ধ করা হয়। সে সময় বেশির ভাগ মানুষ এমনকি ফিসফিস করেও প্রতিবাদী সুরে কথা বলতে ভয় পেতেন। কিন্তু উমর তার কলমের মাধ্যমে ওই শিক্ষকদের তাৎক্ষণিক মুক্তির দাবি জানান। তিনিই সম্ভবত একমাত্র ব্যক্তি, যিনি প্রকাশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আকমল হোসেনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আকমল হোসেন ২০১৮ সালে একটি ছাত্র সমাবেশে অভিমত ব্যক্ত করার কারণে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার রাজনৈতিক মহলের দ্বারা হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী প্রবণতা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ধারাবাহিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে ছিলেন আমৃত্যু যোদ্ধা। একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে সার্বিকভাবে নির্যাতন, আটক ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর বিরুদ্ধে উমর এবং কবি সিকান্দার আবু জাফরের উদ্যোগে ১৯৭৪ সালের ৩ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও আইন সাহায্য কমিটি গঠিত হয়। অন্যদের মধ্যে অধ্যাপক আহমদ শরীফ, আইনজ্ঞ হাবিবুর রহমান শেলি, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েতুল্লাহ খান ও আহমদ ছফা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালে একই সহযোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে বদরুদ্দীন উমর একটি মন্বন্তর প্রতিরোধ কমিটি (এফআরসি) গঠন করেন ভুক্তভোগীদের জন্য লঙ্গরখানা, নগদ অর্থ সহায়তা ও চাকরির দাবি জানাতে। এফআরসি বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনের খোলা জায়গায় বেশ কিছু জনসমাবেশ করেন। এভাবেই তিনি কিছু বিবেকবান নাগরিককে সঙ্গে নিয়ে প্রথমবারের মতো নাগরিক অধিকার খর্ব হওয়ার কারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বাইরের কোনো শক্তির সমর্থন ছাড়া এটিই ছিল প্রথম দেশীয় প্রচেষ্টা। (সি আর আবরার, দ্য ডেইলি স্টার, ২৮ ডিসেম্বর ২০২১) রাজনীতিতে যোগ দিতে বদরুদ্দীন উমর ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ থেকে ইস্তফা দেন। মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার কথা ভেবে তিনি তাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করেন।

বদরুদ্দীন উমর কখনো পুরস্কার ও প্রশংসার পরোয়া করেননি। তিনি মনে করতেন, প্রতিটি পুরস্কারের জন্যই মূল্য দিতে হয়। কারণ যখন একজন লেখক নিজের মনের আনন্দের জন্যই লিখছেন, তখন কেন লেখক তার লেখার জন্য পুরস্কার পাবেন। একইভাবে বড় উচ্চ পদে আসীন হওয়াও কখনো তার কাছে আকর্ষণীয় ছিল না। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর সম্ভবত সেই সময়কার শীর্ষ নেতা মওলানা ভাসানী, তাকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) সাধারণ সম্পাদকের পদে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু উমর সে প্রস্তাবে রাজি হননি।

একটি সাক্ষাৎকারে বদরুদ্দীন উমর দুটি দুঃখের কথা জানিয়েছেন। প্রথমত, শ্রমিক শ্রেণির সুদীর্ঘ বৃহদাকারের সংগ্রাম সত্ত্বেও সমাজ ও রাজনীতির বহুল প্রতীক্ষিত সেই রূপান্তর তার জীবদ্দশায় ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশে তার কাজের, বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন বা সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য মূল্যায়ন হয়নি বললেই চলে। বিভিন্ন বিষয়ে তার স্পষ্টবাদী, অবিচল ও নীতিগত অবস্থান এবং ভণ্ডামি, অযৌক্তিকতা ও অজ্ঞতার মুখোশ উন্মোচন করার ক্ষমতা যথেষ্ট শত্রু তৈরি হয়।

আওয়ামী লীগ ঘরানার ক্ষোভের একটি কারণ হতে পারে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের কট্টর সমালোচক ছিলেন উমর। তবে কোনো শাসনামলের সমালোচনায় তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। আহমদ ছফা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতেন, কারণ তিনি ‘উমরের যুগে’ জন্মগ্রহণ করেছেন।

চলে গেলেন বাংলাদেশের অদম্য এক বুদ্ধিজীবী, যিনি আমৃত্যু সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে উচ্চকিত ছিলেন। বিদায় কমরেড বদরুদ্দীন উমর।

লেখক : সাংবাদিক