এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেড় দশকেরও বেশি সময়কাল ধরে চলমান ফ্যাসিবাদী হাসিনা-আওয়ামী শাসনের পতন হয় ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট। সমাজের এমন ঐক্যবদ্ধ প্রকাশের পরও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে বিভাজন যেমন সামনে এসেছে, তেমনি অন্তর্বর্তী সরকার নিজেকে আরো দুর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। অভিযোগ রয়েছে, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দর-কষাকষি করে কথিত ‘এক্সিট প্ল্যান’ হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ সামনে এনেছে। বিভিন্ন কমিশন গঠন করে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হলেও তা যেমন আমলে নেওয়া হয়নি; তেমনি জুলাই সনদেও নির্বাচনবাদী তৎপরতার বাইরে কোনো সুপারিশ সেভাবে গুরুত্ব পায়নি।

জুলাই সনদকে ঘিরে সবচেয়ে বড় বিতর্কটি হলো এর বৈধতা নিয়ে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে। এই সরকারের গঠন নিয়েও সুস্পষ্ট সমালোচনা রয়েছে। কারণ গত বছর ৩ আগস্টে ছাত্রনেতা নাহিদ ইসলামের ঘোষণা ছিল, ‘শুধু ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার নয়, গোটা ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার বিলোপ’। এই ঘোষণাই ছিল ৫ আগস্ট

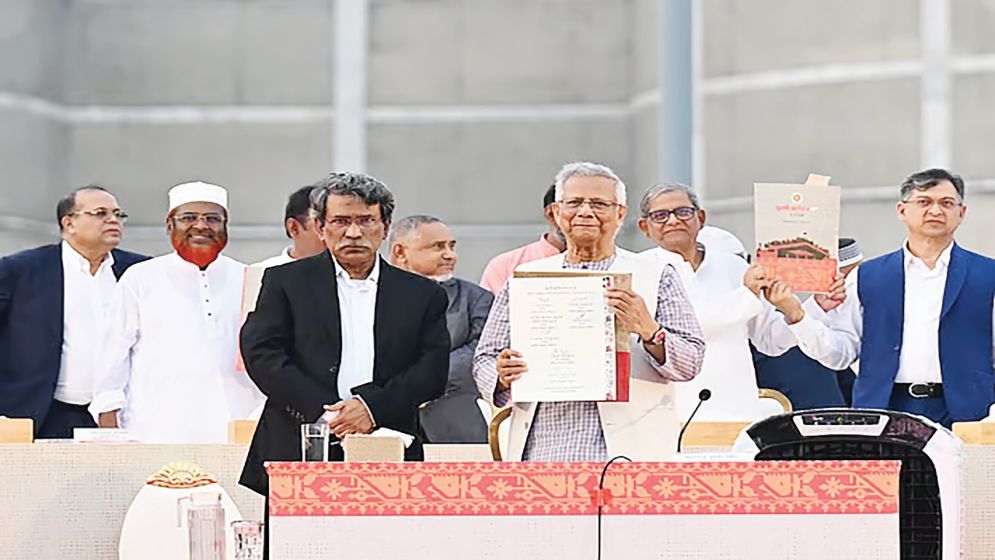

গণ-অভ্যুত্থানের মূল ভিত্তি। সেই এক দফা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের পূর্ণ ক্ষমতাশালী সরকার গঠনের আবশ্যকতা ছিল, তা মানা হয়নি। বরং দুয়েকজন ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে একটি উপদেষ্টা সরকার গঠিত হয়। এমনই এক বাস্তবতায় অন্তর্বর্তী সরকার দুটি প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়-দ্রুত অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকানো এবং দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পথ তৈরি করা। এই দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সরকার দুটি পৃথক নীতিগত পথ অনুসরণ করে-অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র এবং জুলাই জাতীয় সনদ প্রস্তুত করার পথে অগ্রসর হয় সরকার।

এই সরকার বা এর সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সংবিধান সংশোধন বা একটি জাতীয় সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের স্পষ্ট ম্যান্ডেট নেই। এই ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তন আনার এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের নেই। আবার এই সংবিধান অনুসারে এই সরকার নিজেই অবৈধ, যা রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল। বলবৎ থাকা সেই ঔপনিবেশিক আইনে সংশ্লিষ্টদের বিচারও করা সম্ভব। বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা অনুযায়ী এটাই বাস্তবতা।

সফল গণ-অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক ও মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের এক ঐতিহাসিক সুযোগ সৃষ্টি হয়। তবে সেই গণ-অভিপ্রায় মূর্ত করার বদলে এটিকে শাসক পরিবর্তনের খেলায় পরিণত করতে সক্রিয় হয়ে ওঠে পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠী, অর্থাৎ লুটেরা-মাফিয়াশ্রেণি। এই সনদ সেই বন্দোবস্তেরই আনুষ্ঠানিক রূপরেখা।

দুই

দীর্ঘ কয়েক মাসের আলোচনায়ও বহু মৌলিক ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য হয়নি। যে বিষয়গুলোতে আপাতদৃষ্টিতে কিছু সমঝোতা গড়ে উঠেছে, সেগুলো নিয়েই ‘জুলাই সনদ’ প্রণয়ন করা হয়েছে; কিন্তু এর বাস্তবায়ন নিয়েও গভীর অনিশ্চয়তা রয়েছে। মূলত বর্তমানের ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ বৃহত্তর অভ্যুত্থান-শক্তিকে উপেক্ষা করে কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর আপসমূলক সমঝোতার দলিল। জনগণের গাঠনিক ক্ষমতা ও সরাসরি অংশগ্রহণের কোনো প্রতিফলন এখানে নেই। বরং ‘মৌলিক সংস্কার’ বলা হলেও এটি আসলে পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামো টিকিয়ে রাখার কৌশলী প্রচেষ্টা।

‘পটভূমি’ অংশে বলা হয়েছে, ‘জনগণের মননে রাষ্ট্রকাঠামো পুনর্গঠনের প্রবল আকাক্সক্ষা সৃষ্টি হয়েছে।’ অথচ গত বছরের ৩ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান নেতা নাহিদ ইসলাম স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, জীবনের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের জন্য তাদের এক দফা-শেখ হাসিনাসহ সরকারের পতন ও ফ্যাসিবাদের বিলোপ। সবার সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রূপরেখা হাজির করা হবে, যেখানে কোনো স্বৈরতন্ত্র ফিরতে পারবে না। অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের পথই তিনি নির্দেশ করছিলেন। অথচ এই ঘোষণা কোথাও সনদে নেই। এই ফাঁক দিয়েই সংস্কারের নামে প্রতারণা ঢুকে পড়েছে।

হাসিনা-শাসনের পতনের পর বিদ্যমান কাঠামো টিকিয়ে রাখারই লড়াই শুরু হয়, নতুন কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা কার্যত থেমে যায়। অথচ গণ-অভ্যুত্থান দেখিয়েছে, জনগণই প্রকৃত শক্তির উৎস। তারা রক্ত দিয়ে ফ্যাসিবাদকেও পরাস্ত করতে পারে। কিন্তু রাজপথ থেকে সরে আসতেই বিভাজন ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ সামনে আসে। জনগণের গাঠনিক শক্তির প্রয়োগ না হওয়ায় ফ্যাসিবাদী উপাদানগুলো টিকে যায়। এ কারণে ভবিষ্যতে একই উপাদান আবারও স্বৈরতন্ত্রের পুনরুত্থান ঘটাতে পারে। আরেকটি অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাও তাই অস্বীকার করা যায় না।

মনে রাখতে হবে, এই অভ্যুত্থান ছিল ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে। যারা পুরোনো কাঠামো অক্ষত রাখতে চায়, তারাই এখন সুবিধা নিয়ে নিয়েছে। উপদেষ্টারা শপথ নিয়েছেন সেই পুরোনো সংবিধান রক্ষার; অর্থাৎ ফ্যাসিস্ট কাঠামোকেই বজায় রাখার। বিদ্যমান আইনে এই সরকারের বৈধতা নেই-আদালতের ‘মতামত’ও খুব জোরালো বৈধতা দেয় না। তাদের কার্যক্রম যতটুকু-জোরের ওপরই নির্ভরশীল। একই সঙ্গে পুরোনো সংবিধান টিকে গেলে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় ফিরে এসে অভ্যুত্থানের কর্মীদের বিচার করা-আইনগতভাবে খুবই সম্ভব।

জুলাই সনদে এই মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে যে ‘যেহেতু জনগণ এই রাষ্ট্রের মালিক, তাদের অভিপ্রায়ই সর্বোচ্চ আইন’। এটি ক্ষমতা গ্রহণের উৎস হিসেবে জনগণের ইচ্ছাকে চূড়ান্ত বৈধতা দিচ্ছে। এই স্বীকৃতি প্রদানের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হলো অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতাকে ভবিষ্যতে আইনিভাবে সুরক্ষা দেওয়া। অভ্যুত্থানের উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হবে এবং এটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় বা তফসিলে উল্লেখ থাকবে। জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) শুরু থেকেই এই স্বীকৃতির বিষয়ে সোচ্চার ছিল, কারণ এই স্বীকৃতির অনুপস্থিতিতে ভবিষ্যতে অভ্যুত্থানকে ‘অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল’ হিসেবে দেখিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ সাব্যস্ত করে শাস্তি দেওয়ার আশঙ্কা ছিল।

এ ছাড়াও সনদে গণ-অভ্যুত্থানপূর্ব ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের এবং ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকালে সংঘটিত সব হত্যাকাণ্ডের বিচার, শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান ও শহীদ পরিবারগুলোকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদানের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এই দায়মুক্তির বাইরে সনদের বাকি সবই নির্বাচনকেন্দ্রিক অথবা নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিশ্রুতি। সেই সঙ্গে যে ভয়াবহ আর্থিক দুর্নীতির তথ্য শ্বেতপত্র ও বিভিন্ন সূত্রে সামনে এসেছে, তা রোধে ও পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কী ধরনের নীতি প্রয়োগ করা হবে বা অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গঠন-পুনর্গঠনের বিষয়ে জুলাই সনদে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

তিন

জুলাই সনদে সরকারি হিসাব, অনুমিত হিসাব, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষ অধিকারের কমিটি-এই চারটির সভাপতিত্ব বিরোধী দলের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আসন অনুযায়ী, অন্য কমিটিতেও ভাগ দেওয়া হবে। অংশগ্রহণ বাড়লেও কাঠামোগতভাবে কিছুই বদলাবে না। সংসদীয় সার্বভৌমত্ব আর নির্বাহী প্রধানের সর্বময় ক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখেই কিছু চাবি বিরোধীদের হাতে তুলে দেওয়া-এটি মোটেও মৌলিক সংস্কার নয়; বরং ক্ষমতার পরিসর রক্ষার কৌশল।

এ ছাড়া ছয়টি বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের বিধি সংস্কার, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ, উপজেলায় নিম্ন আদালত স্থানান্তর, জরুরি অবস্থায় মন্ত্রিসভার অনুমোদন, প্রধান বিচারপতি নিয়োগে সিনিয়রিটির স্বয়ংক্রিয়তা। এসব প্রশাসনিক রদবদল কাঠামোগত পরিবর্তন নয়।

একজন ব্যক্তি যেন একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও দলপ্রধান না হন-এ বিষয়ে তিন-চতুর্থাংশ দল একমত হলেও বিএনপির আপত্তিতে এটি ঝুলে আছে। একইভাবে একজনের সর্বোচ্চ মেয়াদ ১০ বছর করলেও কাঠামো না বদলালে জনগণের জীবনে পরিবর্তন আসবে না।

জনগণের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আলোচনা না হলে এতে জনগণের প্রতিফলন কোথায় থাকে? জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যদিও তিন দফায় মোট ৭২ দিন ধরে রাজনৈতিক দল ও ‘অন্যান্য শক্তির’ সঙ্গে আলোচনা চালায়, চূড়ান্ত সনদের স্বাক্ষরপ্রক্রিয়া মূলত রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে একটি চুক্তি বা প্যাক্ট হিসেবে সীমাবদ্ধ ছিল।

জুলাই সনদ গঠনের প্রক্রিয়াটি ছিল মূলত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতা ও সংস্কারের বিষয়ে একটি দেনদরবার, জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া নয়। চূড়ান্ত সনদের প্রক্রিয়ায় শ্রমিক, কৃষক, নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী গোষ্ঠী বা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞসহ জনগণের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার অভাব লক্ষিত হয়। যদিও সংস্কার কমিশনগুলোতে বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। চূড়ান্ত দলিলটি যখন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে আসে, তখন দলীয় স্বার্থ অনুযায়ী প্রভাবিত হয়েছে। যেহেতু দলগুলো নিজেরা গণ-অভ্যুত্থানে জনগণের মতোই অংশগ্রহণকারী। তবে তাদের নেতৃত্ব জনগণ মেনে নেয়নি। তেমনটা হলে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে হাসিনা সরকারের একচেটিয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারত না। রাজনৈতিক দলগুলোর ম্যান্ডেট প্রমাণিত নয়। তাই তাদের ঐকমত্য জনগণের সামগ্রিক ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারে না।

চার

কার্যত গণ-অভ্যুত্থানের তিন দিনের মধ্যেই জনগণের অভিপ্রায় ছিনতাই হয়ে যায়; সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর বাছাই করা উপদেষ্টাদের দ্বারা সরকার গঠিত হয়, যে উপদেষ্টারা ওই রাজনৈতিক দলের প্রতি দায়বদ্ধ, জনগণের প্রতি নয়। জনগণের সেই অভিপ্রায় রাজনৈতিক দলগুলোর দরকষাকষির সনদ প্রদান নয়; বরং নতুন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। এই সনদ বাস্তবায়নের প্রশ্নে জনগণের সামনে যদি গণভোট আসন্ন হয়, তবে তা হবে হাসিনার মনোনীত রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুযায়ী গণভোট। আর তা জিতে গেলে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থাকবে। তার মানে প্রকারন্তরে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ফ্যাসিস্ট শক্তি আরো জোরেশোরে আইনি বৈধতা নিয়ে টিকে থাকতে পারবে। যেকোনো বিচারেই এটি গণ-অভিপ্রায় নয়, গণভোট মানেই গণ-অভিপ্রায় নয়।

বরং বলা যেতে পারে, গণ-অভ্যুত্থান মানেই গণ-অভিপ্রায়-এটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। কারণ গণ-অভ্যুত্থানে জনগণ তার চূড়ান্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানেও জনগণ এই গণ-অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিল; কিন্তু অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব তা তার ক্ষমতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর ফলে তারা সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা শেখ হাসিনা হেলিকপ্টারে চড়ে পালানোর সময় মৃত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন; সেই সংবিধান যা কবরস্থানে স্থান পাওয়ার কথা ছিল; তাদের পুনর্জন্ম দেওয়া হয় জনগণের অভিপ্রায়কে অগ্রাহ্য করে। এই রাষ্ট্র এখন লুটেরা-মাফিয়াশ্রেণির। তাই তাদের ক্ষমতার স্থিতিশীলতার জন্য রাজনৈতিক বন্দোবস্ত জরুরি। রাষ্ট্র যখন জনগণের হবে, সেখানে সার্বভৌমত্ব থাকবে জনগণের। যাকে বলছি, জনগণের সার্বভৌম বা গণসার্বভৌমত্ব।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হওয়ার পেছনে মূল অভিপ্রায় ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল অঙ্গীকার-সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার পুনরুদ্ধারের অঙ্গীকার। ফ্যাসিস্ট সংবিধানের তথাকথিত জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র নয়। আর তাই বিপ্লবীদের দাবি, গণ-অভ্যুত্থানের পরই জনগণের গাঠনিক ক্ষমতাকে একটি রূপ দেওয়া দরকার ছিল। আর তা হতে পারত গণপরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান, যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রথম দায়িত্ব হবে সংবিধান রচনা করা। সংবিধান রচনা করার পরে সেই গণপরিষদ বা সংবিধান পরিষদ-কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি-নিজেকে নিজেই বিলুপ্ত করবে। তারপর নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় আইনসভা গঠিত হবে। সেই পথে না গিয়ে আমরা জোড়াতালির পথে হেঁটেছি বলেই জুলাই সনদের মতো একটি লুটেরা-মাফিয়াশ্রেণির রাজনৈতিক বন্দোবস্ত নিয়ে অভ্যুত্থানের নেতারাও বিভ্রান্ত হন। এমনকি গণভোট প্রশ্নেও কারো কারো বিভ্রান্তি স্পষ্ট।

পাঁচ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ছিল এক ঐতিহাসিক গণজাগরণ। কিন্তু তার পরও কাক্সিক্ষত কাঠামোগত রূপান্তর ঘটেনি। বরং নানা উপদেষ্টা কমিটি, সংস্কার কমিশন ইত্যাদির মাধ্যমে অভিজাতগোষ্ঠী নিজেদের মতো করে সংস্কার চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ এখানে থাকতে পারত গণ-অভিপ্রায়ের প্রতিধ্বনি, যা সংবিধানে নথিবদ্ধ থাকবে-

১. নতুন সংবিধান প্রণয়নের প্রস্তাব, যেখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত হবে।

২. বিশেষ ক্ষমতা আইন ও নিবর্তনমূলক আইনসমূহ বাতিলের ঘোষণা, যার ফলে বলপ্রয়োগনির্ভর রাষ্ট্রযন্ত্র বহাল থাকে।

৩. র্যাব, এনটিএমসি, ডিজিএফআইয়ের গণবিরোধী কর্মকাণ্ডে রাশ টানার প্রস্তাব।

৪. রাষ্ট্রযন্ত্র, নিরাপত্তা সংস্থা ও সামরিক গোয়েন্দা কাঠামোর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।

৫. গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোট ও জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণের প্রস্তাব।

৬. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, নাগরিক পরিষেবা, অংশগ্রহণমূলক স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ার ঘোষণা।

পরিশেষে জুলাই সনদ নিজেই ঘোষণা করছে যে, এটি একটি নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। এখানে গণ-অভিপ্রায়ের প্রকাশকে রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বে বন্দি করা হয়েছে সুকৌশলে। ‘জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকারনামা’ অংশে লেখা আছে, “আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে-১) জনগণের অধিকার ফিরে পাওয়া এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুদীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে হাজারো মানুষের জীবন ও রক্তদান এবং অগণিত মানুষের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি ও ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে অর্জিত সুযোগ এবং তৎপ্রেক্ষিতে জন-আকাক্সক্ষার প্রতিফলন হিসেবে দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রণীত ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তর দলিল হিসেবে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এর পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করব।”

অর্থাৎ তারা সরাসরি বলে দিচ্ছে, এটি একটি নেক্সাস বা রাজনৈতিক বন্দোবস্ত। এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের রাজনৈতিক বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি এখন দুটি ধারায় বিভক্ত। এই বিভক্তি ক্রমে আরো স্পষ্ট হবে। একটি ধারার নাম হলো-গঠনের রাজনীতি, যাকে সহজ ও ব্যাবহারিক রাজনীতির ভাষায় আমরা বলতে পারি গণরাজনৈতিক ধারা; আরেকটি ধারা-লুটেরা-মাফিয়াশ্রেণির নির্বাচনবাদী ধারা। এই দুই ধারার সংঘাত-এই দুই ধারার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বাংলাদেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে আরেকটি গণ-অভ্যুত্থানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে, চূড়ান্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে। জনগণের অভিপ্রায়ের প্রতিধ্বনি না শুনলে, এই লুটেরা-মাফিয়াশ্রেণির শৃঙ্খল ধরে রাখা হলে তা ভবিষ্যতে আরো বড় গণরাজনৈতিক প্রতিরোধের জন্ম দেবে। জনগণের সংগ্রাম শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের নয়; বরং তা রাষ্ট্র পুনর্গঠনের অভিপ্রায়।