স্টিফেন হকিং, রজার পেনরোজ: কসমোলজি যাদের ঘিরে বিকশিত হয়েছে

আসিফ

প্রকাশ: ২৫ নভেম্বর ২০২৪, ১৮:৫৯

স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজ। ছবি: সংগৃহীত

নিয়তি কি মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে? নাকি নিরন্তর প্রচেষ্টা নিয়ে যায় অভীষ্ট অর্জনের দিকে? নাকি মানুষ একদম ভবিষ্যদ্বাণীর অযোগ্য এক প্রতিভাস? অন্তত স্টিফেন হকিংয়ের জীবনটা দেখলে আমার কাছে তাই মনে হয়জ্জপ্রহেলিকা, অবিশ্বাস, এ সবকিছুর এক অদ্ভুত মিশেল। যেমন অসুস্থতাজ্জতাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা। অথচ তাকে নিয়ে গেল জীবনকে উন্মোচনের দিকে। আবার হকিং খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েলের (১৯১৫-২০০১) সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সুপারভাইজার হিসেবে ফ্রেড হয়েলকে তিনি পাননি। হয়েল অনেক ব্যস্ত ছিলেন, এটা একটা কারণ হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, হয়েল শুধু স্টিডি স্টেট তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন না, ‘আমরা সবাই নক্ষত্রের সন্তান; আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি পরমাণু নক্ষত্রের হৃদয়ে (কেন্দ্র) তৈরি হয়েছে’-এই ধারণাটিরও প্রবক্তা; যেটি কার্ল সাগান সবার মধ্যে ‘উই আর স্টার স্টাফ’ উক্তি দিয়ে জনপ্রিয় করে দিয়েছিলেন; কিন্তু এই কথাটি বলার জন্য প্রয়োজনীয় একাডেমিক গবেষণাটি ফ্রেড হয়েল তার সহযোগী গবেষক মার্গারেট বারবিজ, জেফ্রি বারবিজ আর উইলিয়াম ফাওলারকে নিয়ে করেছিলেন। এমন একজন গবেষকের সঙ্গে কাজ করতে না পেরে ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল হকিংয়ের। মজার ব্যাপার হচ্ছে, মোটামুটি সমসাময়িক বিশ্বতাত্ত্বিক বা কসমোলজিস্ট জামাল নজরুল ইসলাম (১৯৩৯-২০১৩) হয়েলারের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছিলেন।

আর সেই কারণে হকিংয়ের জন্য এটি শাপে বর হয়েছিল। কেননা তার বদলে সুপারভাইজার হিসেবে পেয়েছিলেন ডেনিস সিয়ামাকে (১৯২৬-১৯৯৯), আধুনিক মহাবিশ্বতত্ত্বের জনকদের একজন। এদিকে ‘স্টিডি স্টেট’ তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হলে ফ্রেড হয়েল ও জয়ন্ত নারলিকর (জন্ম ১৯৩৮) চাপে ছিলেন। আমার মনে হয়, সেই চাপ থেকে হকিং তাদের সঙ্গে কাজ না করায় বেঁচে গেলেও জামাল নজরুল ইসলামের গায়ে সেই আঁচ এসে লেগেছিল। হয়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে তা ঘটেছিল, হয়তো হয়েলের সাহচর্যের কারণে ড. ইসলামের মূল্যায়ন পশ্চিমে যতটা হওয়ার কথা ততটা হয়নি। তবে ১৯৮৩ সালে তার রচিত ‘আলটিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স’ পৃথিবীব্যাপী সাড়া জাগিয়েছিল। কসমোলজির ধারণাগুলোর ওপর এরকম একটি বই সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলজ্জ‘সীমাহীন সময় : উন্মুক্ত মহাবিশ্বে পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা’। বিশেষত ফ্রিম্যান ডাইসন, স্টিফেন হকিং, মার্টিন রিজসহ আরও অনেকে এ রচনায় সহযোগিতা করেছেন। জ্যোতিঃপদার্থবিদ ও ডাইসন স্ফেয়ার প্রকল্পের জনক ফ্রি-ম্যান ডাইসনের কাছ থেকে জেনেছি, বিশ্বের ভবিষ্যৎ রয়েছে এবং সেই চূড়ান্ত পরিণতির চিন্তাকে বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার বিষয় হিসেবে প্রতীয়মান বা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে বিশ্বতাত্ত্বিক জামাল নজরুলের বই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

২০১৮ সালে ১৪ মার্চ হকিং প্রয়াত হলে তার শোকগাথায় রজার পেনরোজ লেখেন, ‘স্টিফেন হকিংজ্জযিনি মারা গেলেন ৭৬ বছর বয়সেজ্জতার মোটরচালিত হুইলচেয়ারে। মাথাটা একদিকে কাত আর হাত দুটো কন্ট্রোল প্যানেলে কাজ করার জন্য আড়াআড়ি রাখা এমন ছবিই সাধারণের কল্পনায় ভাসে। এ যেন নিরেট বস্তুকে ছাপিয়ে মনের জয়োল্লাসের প্রতীক। প্রাচীন গ্রিসের ডেলফির দৈববাণীতে যেমন, ঠিক তেমনিভাবেই শারীরিক অপূর্ণতা ও ত্রুটি উসুল হয়ে গেছে প্রায় অতিলৌকিক এক ক্ষমতার বরে। যার বদৌলতে মুক্ত স্বাধীন মন তার ঘুরে বেড়িয়েছে গোটা বিশ্বজুড়ে। আর হঠাৎই বিশ্বের গভীরতর বাস্তবতাকে, গোপনকে তিনি হাজির করতেন, যেসব লুকানো থাকত লোকচক্ষুর আড়ালে।’

এরপর পেনরোজ লেখেন, ‘অবশ্যই এমন ভাবালুতাময় ছবিও তাকে তুলে ধরে বটে, তবে তাতে তার আংশিক পরিচয়ই ফুটে ওঠে। যারা হকিংকে চেনেন, তারাই একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে তার প্রবল উপস্থিতির গুণকীর্তন করতে পারবেন। এমন এক মানুষ যার জীবনের প্রতি ছিল অসীম উচ্ছ্বাস, ছিল রসিক এক মন আর সেইসঙ্গে বিপুল দৃঢ় মনোবল। ছিল প্রবল মানসিক শক্তির পাশাপাশি মানবিক দুর্বলতাও। আর দশটি স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের মতোই।’

সাধারণ মানুষের মধ্যে ‘The number One celebrity scientist’ বলে তাকে নিয়ে যে ধারণা গড়ে উঠেছিল, তাতে তিনি খুব মজা পেতেন। তিনি কোথাও বক্তৃতা দিতে গেলে সেখানে বিপুল মানুষের উপস্থিতি ঘটত; সেটা যে বৈজ্ঞানিক কারণেই হতো, সম্ভবত ব্যাপারটা সবসময় এমনটি নয়। বিজ্ঞান সমাজ হয়তো তাকে নিয়ে আরও গুরুগম্ভীর মূল্যায়ন করতে পারবে। পদার্থবিদ্যা এবং বিশ্বজগতের জ্যামিতিকে অনুধাবনে তার অসাধারণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে, বৈপ্লবিক অবদানের জন্য তিনি বিপুল সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন।

২১তম জন্মদিনের পরপরই ধরা পড়ে তিনি এক অজানা নিরাময়-অযোগ্য রোগে ভুগছেন। সে সময় রোগটিকে শরীরের অঙ্গ বিকল করে দেওয়া ‘মোটর নিউরন ডিজিজ’ বা এএলএস নামে চিহ্নিত করা হয়। এর পরপরই অন্য কেউ হলে যা করত, তিনি তা করলেন না। বিষণ্ণতার কাছে নতিস্বীকার না করে তিনি বরং দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন মহাবিশ্বের ভৌত প্রকৃতি সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নগুলোর দিকে। কালক্রমে তীব্রতম শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিপরীতে তিনি এ ক্ষেত্রে অসাধারণ সফলতার নজির রাখলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত মতকে ভুল প্রমাণ করে তিনি বেচেবর্তে রইলেন আরও ৫৫টি বছর এবং ধাবিত হতে লাগলেন... ওয়াহিদুল হকের ভাষায়, ‘যেন যোগীর অনন্ত সমাধিতে প্রবেশ করেছেন তিনি, ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছেন, যেন ঈশ্বরের দিকেই যাচ্ছেন এবং এক ধরনের ঈশ্বরতা অর্জন করতে করতেই। অথচ কী প্রচণ্ড মানবিক ক্ষমতায়, মানবের প্রতি আকর্ষণে, প্রীতিতে সমতায় ভালোবাসায়, তিনি এই ঘেরাটোপের ভেতরেই সরস থাকছেন, ঠাট্টা করছেন, অতিপ্রদ মহৎপ্রজ জীবন বুনে যাচ্ছেন, সবার ব্যাখ্যা এবং কল্পনা শুনছেন এবং মন্তব্য করছেন... (বৈজ্ঞানিক নিঃসঙ্গ)।’

ভিন্নমত কখনো কখনো স্বাতন্ত্র্য এনে দিতে পারে যদি হয়েলের সঙ্গে হকিং কাজের সুযোগ পেতেন তাহলে তার জীবনের গতিধারা কেমন হতো?

কৃষ্ণগহ্বরের গবেষণা কোন পথে এগোতো? এ ব্যাপারে হকিং বলেছেন, ‘ফ্রেড হয়েলের ছাত্র জয়ন্ত নারলিকারের (১৯৩৮) সঙ্গে আমার এক সামার কোর্সে অংশ নেওয়ার পর এ ব্যাপারে আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল; কিন্তু হয়েলের অনেক শিক্ষার্থী ছিল। ব্যাপকভাবে হতাশ করে আমাকে দেওয়া হলো ডেনিস সিয়ামার তত্ত্বাবধানে, যার নাম আগে আমি শুনিনি কখনো।’ তবে তিনি এটাকে সৌভাগ্য হিসেবে চিহ্নিত করে এও বলেছেন, ‘সিয়ামাকে সব সময় কাছে পাওয়া যেত। তার অনেক ধারণার সঙ্গে আমি একমত না থাকলেও কোনো অসুবিধা হয়নি। বিশেষত মাখের জড়তার নীতির বিষয়ে, বস্তুর জড়তার নীতির পেছনে মহাবিশ্বের অন্যসব বস্তুর প্রভাব রয়েছে। সিয়ামার সঙ্গে এটা নিয়ে আমার ভিন্নমত ছিল, এটাই আমার নিজস্ব ধারণায় উদ্দীপনা জুগিয়েছিল।’ নাম না শুনলে কী হবে, ডেনিস সিয়ামাই বহুখ্যাতনামা মহাবিশ্ব তাত্ত্বিকের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করেছেন।

হকিংয়ের সাড়া জাগানো গ্রন্থ ‘এ ব্রিফ হিস্টোরি অব টাইম’-এর ভূমিকা লেখক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী কার্ল সাগান এক জায়গায় বলেছেন, ‘কিংবদন্তির যুগ শেষ। মানবজাতিকে তার ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রার সঠিক পথের নির্দেশনা দিতে আর কোনো প্রেরিত পুরুষ এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন না। যেহেতু পৃথিবীতে মানুষ কখনো থেমে থাকবে না, তাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সংকট ও সমস্যাকে মোকাবিলা করতে আমাদের একমাত্র সহায় হচ্ছে বিজ্ঞানের সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখা। কোনো পৌরাণিক কাহিনির রহস্যপূর্ণ সাংকেতিক ভাষা নয়। গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি সদস্যকে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এই প্রত্যাদেশকে হৃদয়ের গভীরে ধারণ করতে হবে। কেননা একমাত্র বিজ্ঞানই পারে পৃথিবীতে মানবজাতির উজ্জ্বল সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে।’ এই স্রোতোধারায় হকিং নিজেকে প্রবাহিত করেছিলেন। হয়তো তার মারাত্মক অসুস্থতা ও শারীরিক বিকলঙ্গতার কারণেও হকিং প্রণোদিত হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষকে বিজ্ঞান ও মহাবিশ্বের ধারণাবলি থেকে দূরে না রেখে এগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তাহলেই মানুষ অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হবে। সত্যি তিনি তা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন। এক. মহাবিশ্বের লয় বা সৃষ্টি ধর্মগ্রন্থের বিষয় থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন বিজ্ঞানের গবেষণায়। দুই. আইজ্যাক আসিমভ, আর্থার সি ক্লার্ক ও কার্ল সাগানের পথ ধরে বিজ্ঞানকে, বিশেষত মহাবিশ্ব বিষয়ক গবেষণা গণমানুষের চিন্তার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। কেননা মহাবিশ্বে মানুষ নিজের অবস্থান বুঝতে পারলে পৃথিবীর প্রতি তার একটি স্বচ্ছ ধারণা জন্ম নেবে। তবেই পৃথিবীর অস্তিত্ব রক্ষার্থে মানুষ সচেতন হয়ে উঠবে। আর তা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিক পাঠ হিসেবে পড়ানো হয় তাহলে ‘মহাবিশ্ব ও নিজের মধ্যকার গভীর সম্পর্ক’ দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাবৈশ্বিক চেতনার বিকাশ ঘটাবে। তিন. আমরা হচ্ছি ১৩৮০ কোটি বছরের মহাজাগতিক ক্রমবিকাশে মহাবিশ্বের উত্তরাধিকারজ্জযেটি কার্ল সাগানের কথা, উদ্ধৃতি করে হকিং এভাবে বলেছেন, ‘যাদের মাধ্যমে, মহাবিশ্ব নিজেকে নিয়ে ভাবছে।’

দুই বন্ধু, দিগন্তের পথিক

হকিং অসুস্থতার প্রারম্ভিক সময় থেকে আরেকজনের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তিনি হলেন রজার পেনরোজ। ভিন্ন স্রোতোধারা থেকে আসা দুজন পরিণত হলেন দুই বন্ধু ও গুণগ্রাহীতে। অন্তত ‘থিওরি অব এভরিথিং’ ছবিটা দেখলে পেনরোজকে হকিংয়ের শুধু শিক্ষকই নয়, মেন্টরই মনে হয়। অনবরত তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন পেনরোজ।

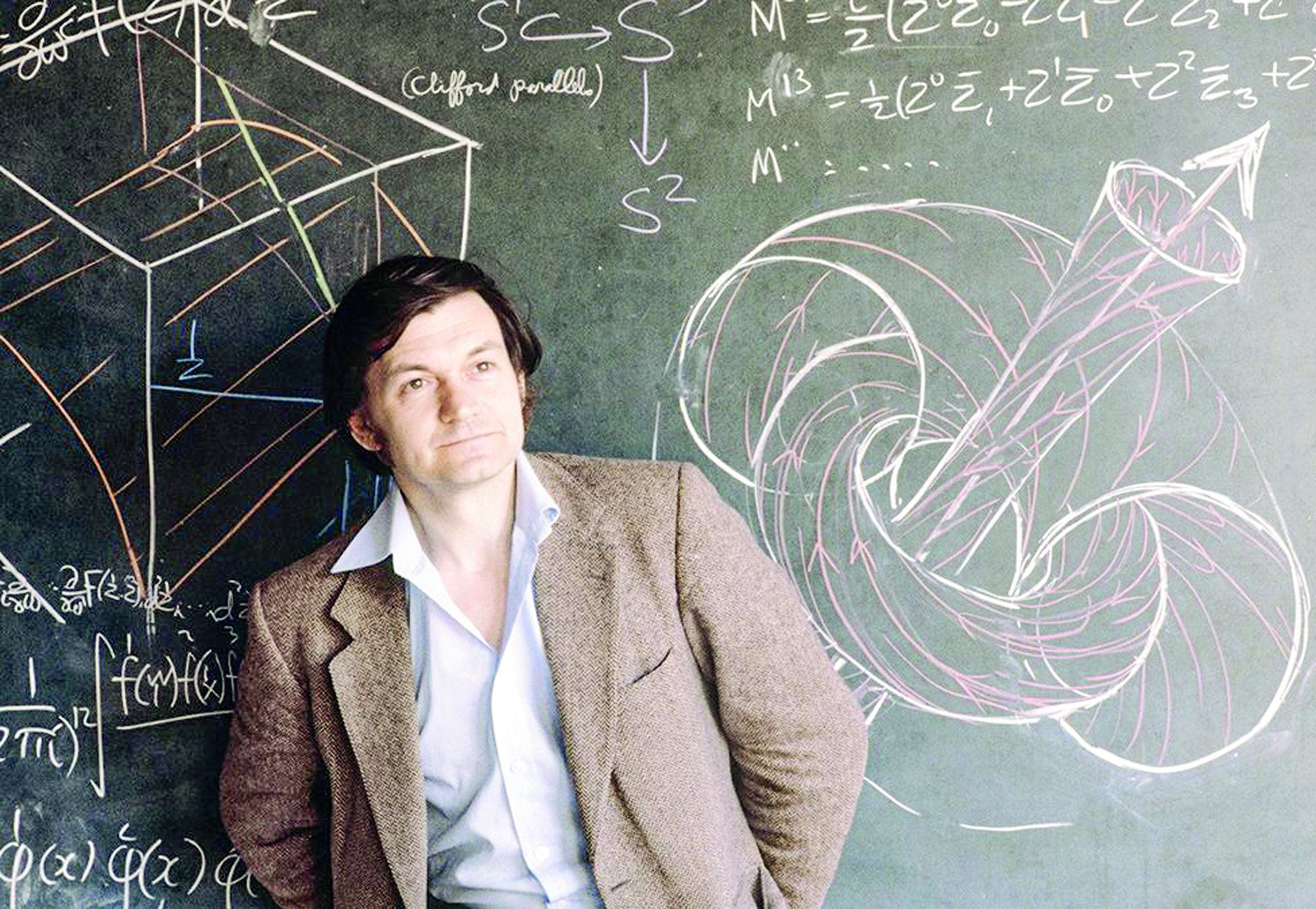

রজার পেনরোজ (জন্ম ৮ আগস্ট, ১৯৩১) একজন ইংরেজ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের ইমেরিটাস রাউজ বল অধ্যাপক। তিনি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে, বিশেষত সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এবং মহাবিশ্ব-সৃষ্টি তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়াও তিনি একজন গণিতবিদ এবং বিতর্কিত দার্শনিকও বটে। পেনরোজের বাবা লিওনেল এস পেনরোজ ছিলেন একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। তার এক ভাই অলিভার পেনরোজ গণিতবিদ এবং আরেক ভাই জনাথন পেনরোজ দাবার গ্র্যান্ডমাস্টার।

কেমব্রিজে থাকাকালে ১৯৬৫ সালে তিনি প্রমাণ করেন যে মৃত্যুমুখে পতিত বৃহদাকার নক্ষত্রের মহাকর্ষীয় সংকোচনে ব্যতিক্রমী-বিন্দু

(যেমন-কৃষ্ণবিবর) সৃষ্টি হতে পারে। এটিই ‘সিঙ্গুলারিটি থেওরেম’ বা ‘উপপাদ্য’ নামে পরিচিত। পেনরোজের উপপাদ্য থেকেই হকিং মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত নতুন তত্ত্বকে বিকশিত করেছিলেন। তারা দুজন সিঙ্গুলারিটি নিয়ে একসঙ্গে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ২০২০-এ পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন পেনরোজ ছাড়াও রেনইনহার্ড গেনজেল এবং আন্দ্রেয়াগেজ। এ দুজন আমাদের পৃথিবী যে গ্যালাক্সির অংশ, সেই মিল্কিওয়ের কেন্দ্রস্থলে এক বিশাল কৃষ্ণগহ্বরের সন্ধান পেয়েছেন। হয়তো হকিং বেঁচে থাকলে এতে যুক্ত হতে পারতেন অথবা আরও বড় পরিসরে বিবেচিত হতেন। মনে রাখতে হবে, পেনরোজ নোবেল পেয়েছেন সিঙ্গুলারিটি থেওরেমের জন্য নয়, পেয়েছেন কীভাবে ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর তৈরি (‘ব্ল্যাক হোল ফর্মেশন’) হয়, তা ব্যাখ্যা করার জন্য। যে কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রবিন্দুটাই সিঙ্গুলারিটি বা অনন্যতা বা এককত্ব, যা আবৃত থাকে ‘ঘটনা দিগন্ত’ দিয়ে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সেখানে আর কাজ করে না। যার ভেতর থেকে আলোও বের হয়ে আসতে পারে না। মানে হচ্ছে, অনন্যতা খোলা বা নগ্ন অবস্থায় দেখা যাবে না। এটাকে ‘কসমিক সেন্সরশিপ’ বা ‘মহাজাগতিক সংরক্ষণ প্রকল্প’ নাম দিয়েছেন পেনরোজ। সাধারণ আপেক্ষিকতার জটিল সমাধান এড়িয়ে পেনরোজই প্রথম টপোলজির গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে এটির সম্ভাবনা প্রমাণ করেন। ১৯৬৯ সালে এটিও প্রমাণ করেন যে, একটি ঘুরন্ত কৃষ্ণগহ্বরের চারদিকে পদার্থ বৃদ্ধির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘুরন্ত শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তা ঘটনার দিগন্তের বাইরে থেকে সেই শক্তিকেও আহরণ করা সম্ভব। একে বর্তমানে ‘পেনরোজ প্রক্রিয়া’ বলে। যেটির কথা বিশ্বতাত্ত্বিক জামাল নজরুল ইসলাম ‘ভবিষ্যতে সভ্যতার টিকে থাকার ক্ষেত্রে এই শক্তির প্রয়োজন হতে পারে’ বলে উল্লেখ করেছিলেন ‘দ্য আলটিমেট ফেট অব ইউনিভার্স’-এর একটি অধ্যায়ে।

এ ধরনের বিবৃতি এখন ‘দুর্বল মহাজাগতিক সংরক্ষণ প্রকল্প বা উইক কসমিক সেন্সরশিপ হাইপোথিসিস’ নামে পরিচিত। ১৯৭৯ সালে পেনরোজ ‘শক্তিশালী মহাজাগতিক সংরক্ষণ প্রকল্প বা স্ট্রং কসমিক সেন্সরশিপ হাইপোথিসিস’ নামে একটি শক্তিশালী সংস্করণ সূত্রবদ্ধ করেন। বেলিনস্কি-খালাতনিকভ-লিফশিটজের অনুমান এবং অরৈখিক স্থিতিশীলতা সমস্যাগুলোর সঙ্গে, সেন্সরশিপ অনুমানগুলোর অসামঞ্জস্যতা নিষ্পত্তিকরণ সাধারণ আপেক্ষিকতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জটিল সমস্যাগুলোর একটি বলে বর্তমানে বিবেচিত। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্ভবত স্পিন-নেটওয়ার্কের আবিষ্কার করা। এই স্পিন-নেটওয়ার্ক পরবর্তীকালে চক্র বা লুপ কোয়ান্টাম মহাকর্ষের স্থান-কালিক জ্যামিতি গঠনে ব্যবহৃত হয়। বহুল পরিচিত পেনরোজ চিত্রের (এক ধরনের কারণমূলক চিত্র) জনপ্রিয়করণে তিনি প্রভাবশালী ভূমিকা রাখেন। ২০০৪ সালে পেনরোজ ‘দ্য রোড টু রিয়্যালিটি : এ কমপ্লিট গাইড টু দ্য ল’জ অব দ্য ইউনিভার্স’ নামের ৩৪টি অধ্যায় সংবলিত ১,০৯৯ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যেখানে পদার্থবিজ্ঞানের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সব নীতিসহ নিজের তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেওয়া রয়েছে।

সাংস্কৃতিক উত্তরণের আহ্বান

পেনরোজের সঙ্গে হকিং লিখেছেন ‘দ্য নেচার অব স্পেস টাইম’। জর্জ অ্যালিসের সঙ্গে লিখেছেন ‘দ্য লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার অব স্পেস টাইম’। এ ছাড়াও সম্পাদনা করেছেন, ‘গড ক্রিয়েটেড দ্য ইন্টিজার্স : দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ব্রেক থ্রু দ্যাট চেঞ্জড হিস্ট্রি’ (২০০৫)। এই গ্রন্থে ইউক্লিডের এলিমেন্টস থেকে শুরু করে আর্কিমেডিস, দ্যায়োফান্টাস, রেনে দেকার্ত, আইজ্যাক নিউটন, পিয়েরে সাইমন ডি লাপলাস, জোসেফ ফুরিয়ার, কার্ল ফ্রেডারিক গস, বার্নার্ড রিম্যান, অগাস্টিন-লুই কচি, জর্জ ক্যন্টুর, কার্ট গডেলের মতো বহুযুগের গণিতবিদ ও চিন্তানায়কদের তার জায়গা থেকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, আড়াই হাজার বছরের গাণিতিক অগ্রগতির ধারাকে যেন কাদামাটির মতো ছেনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচনে হাত বাড়িয়েছেন; বিন্দু, বিশ্ব আর অনন্যতার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণে অভিপ্রায়ী হয়েছেন। শুধু বৈজ্ঞানিক সমাজকে নয়, সমগ্র পৃথিবীকে এক সাংস্কৃতিক উত্তরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্যালিলিও গ্যালিলাই-এর মৃত্যুর ঠিক তিনশ বছর পর, ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি হকিংয়ের জন্ম, অক্সফোর্ডে। আর মৃত্যুবরণ করেন আইনস্টাইনের জন্মদিনে (১৪ মার্চ ২০১৮ সালে)। বিজ্ঞান সংস্কৃতির ব্যাখ্যাকার জ্যাকব ব্রনওস্কির ‘দ্য অ্যাসেন্ট অব ম্যান’ (১৯৭২) তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। আবহমানকাল থেকে পৃথিবীর মানুষ সভ্যতার প্রয়োজনে, শিল্প-সংস্কৃতিতে, প্রাণের প্রকাশে বৈজ্ঞানিক চেতনায় কীভাবে জড়িয়ে গেছে, সমগ্র প্রকৃতি জগৎ কীভাবে মৌলিক যুক্তিসহ বৈজ্ঞানিক প্রবহধারায় নিমজ্জিত থেকে স্পন্দিত হচ্ছেজ্জতা তুলে ধরাই এ গ্রন্থ ও টিভি সিরিজের (দুটিই ১৩ অধ্যায় ও ১৩টি পর্ব) উদ্দেশ্য ছিল। হকিংয়ের ভাষায়, ‘টেলিভিশন পর্বগুলো দেখে আমি আপ্লুত হয়েছিলাম। আজকের অবস্থায় উপনীত হয়েছি ১৫ হাজার বছর আগে। মানবজাতির এই অর্জন সম্পর্কে আমার মনে এক ধরনের ভাবনা জাগাত।’ এই ধরনের অভিজ্ঞতার প্রভাবে হয়তো কোনো গবেষণা বা আলোচনা করতে গেলে বহু যুগের চিন্তা নায়কের অবদান সম্পর্কে তার ভয়েস সিন্থেসাইজার থেকে বেরিয়ে আসত, বেরিয়ে আসত নানারকম সমাজিক ঘটনাবলীর প্রভাব। নিজের ভুল অবলীলায় স্বীকার করতেন। তার বক্তৃতা ও বইগুলো হয়ে উঠছিল বহু বিষয়ের অলিগলি।

হকিংয়ের বাবা ড. ফ্রাঙ্ক হকিং (১৯০৫-১৯৮৬) একজন জীববিজ্ঞান গবেষক ও মা ইসোবেল হকিং (১৯১৫-২০১৩) একজন রাজনৈতিক কর্মী। তার মা ছিলেন স্কটিশ। লন্ডনে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজছে, তখন একটি চিকিৎসা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে তার মা ও বাবার পরিচয় হয়, সেখানে ইসোবেল মেডিক্যাল সহকারী হিসেবে এবং ফ্রাঙ্ক চিকিৎসা গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। হকিং গর্ভে আসার পর নিরাপত্তার খাতিরে তারা লন্ডন থেকে অক্সফোর্ডে চলে যান। কেননা সে সময় জার্মানরা নিয়মিতভাবে লন্ডনে ‘বোমাবর্ষণ’ করত। তাদের বসতবাড়ির কয়েকটি গলি পরেই জার্মানির ভি-২ মিসাইল আঘাত করে। স্টিফেনের জন্মের পর তারা আবার লন্ডনে ফিরে আসেন।

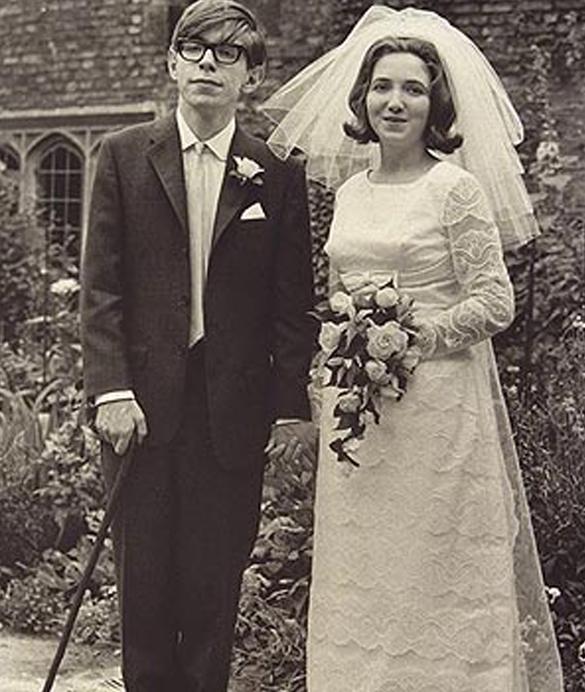

হকিং নিজের ভেতর স্বতঃস্ফূর্ততার বিকাশ ঘটান এবং ধ্রুপদী সংগীত ও বিজ্ঞান কল্পকাহিনিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তার এই পরিবর্তনের একটি অংশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ বোট ক্লাবে যোগদান। কেমব্রিজে হকিং যখন স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থী, তখন জেন ওয়াইল্ডের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৬৩ সালে হকিংয়ের মোটর নিউরন রোগের চিকিৎসার পূর্বে জেনের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে তাদের বাগদান সম্পন্ন হয়। পরবর্তীকালে হকিং বলেন, ‘এই বাগদান আমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা জোগায়।’ ১৯৬৫ সালের ১৪ জুলাই তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী জেন চিরকালই তাকে আগলে রাখেন। তাদের ছেলে রবার্ট ১৯৬৭ সালে, কন্যা লুসি ১৯৭০ সালে এবং তৃতীয় সন্তান টিমোথি ১৯৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করে।

কেমব্রিজে আসার পরপরই হকিং মটর নিউরন ডিজিজে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রোগের প্রকোপ কিছুটা কমলে ১৯৬৪ সালে সুপারভাইজার ডেনিস উইলিয়াম সিয়ামার সাহায্য নিয়ে পিএইচডি থিসিসের কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। হকিংয়ের থিসিসকে বলা যায়, পেনরোজের সিঙ্গুলারিটি থেওরেম বা উপপাদ্য ধারণাটির সম্প্রসারণ। উল্লেখ্য, এই সময় পেনরোজের সঙ্গে মিলে হকিং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে একটি নতুন মডেল বা প্রতিরূপ তৈরি করেন। এটা প্রথমবারের মতো কোয়ান্টাম মহাকর্ষে অনন্যতা বা সিঙ্গুলারিটির পর্যাপ্ত শর্ত পূরণ করে। আগের মতো অনন্যতা কেবল একটি গাণিতিক বিষয়ে থাকে না, বাস্তবতায় উঠে আসে। এই তত্ত্বের পর প্রথম বোঝা গেল, অনন্যতা বা এককত্বের বীজ লুকোনো রয়েছে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে। এ গবেষণা দেখাল কৃষ্ণবিবর বা গহ্বরেই শুধু সিঙ্গুলারিটির অস্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করে না বরং বিশ্বও একটি সিঙ্গুলারিটি বা অনন্যতা থেকে শুরু হয়ে থাকতে পারে। ১৯৬৮ সালে তাদের যৌথ রচনা গ্রাভিটি রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রতিযোগিতায় রানার আপ হয়েছিল। ১৯৭০ সালে রানার আপ হওয়া একটি প্রমাণ প্রকাশ হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, এ বিশ্বজগৎ যদি সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব মেনে চলে এবং আলেক্সান্ডার ফ্রিডম্যান কর্তৃক বিকশিত যে কোনো মডেল বা প্রতিরূপের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, তাহলে সিঙ্গুলারিটি বা অনন্যতা থেকেই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে। একই বছরে তিনি কৃষ্ণগহ্বর নিয়েও আরও বিস্তৃত কাজ শুরু করলেন।

ফুল অব প্যারাডক্স

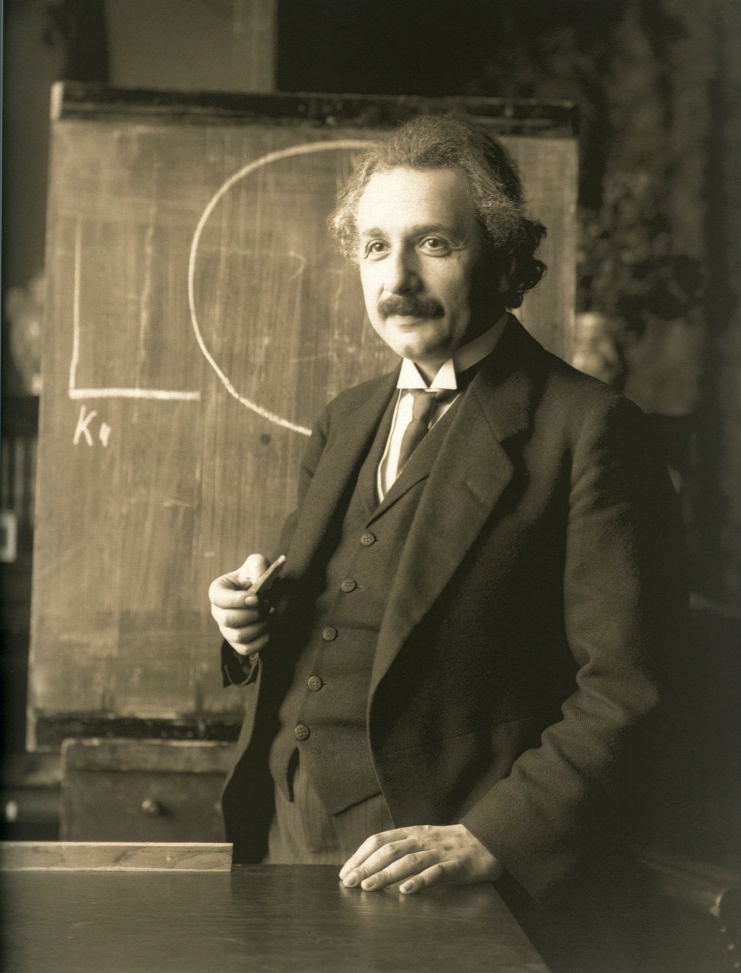

সিঙ্গুলারিটি বা এককত্ব বা অনন্যতার গাণিতিক প্রমাণের একটি ইতিহাস রয়েছে। ১৯১৫ সালের নভেম্বরে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গবেষণাপত্রটি প্রকাশ হয়। মৌলিকভাবে নিউটনের ধারণার সঙ্গে পার্থক্য হলো নিউটন দেখালেন, বলপ্রয়োগ করা না হলে দুটি বিন্দুর মধ্যে কোনো কণার চলার পথটা সব সময়ই সরলরেখা থাকবে; সেখানে আইনস্টাইন দেখালেন, বলপ্রয়োগ না করা হলেও বিশ্বে যে কোনো কণারই দুটি বিন্দুর মধ্যে চলার পথটা আদতে বক্ররেখা। আর ১৯১৬ সালে যুদ্ধক্ষেত্রে কার্ল শোয়ার্জচাইল্ড আইনস্টাইন ক্ষেত্র সমীকরণ সমাধান থেকে নক্ষত্রের কৃষ্ণবিবরে পরিণত হওয়া দেখিয়ে দেন। সেখান থেকেও আঁচ করা যেতে পারে, এই জগৎ-সংসার ভেঙেচুরে অনন্যতা বা সিঙ্গুলারিটির দশায় উপনীত হতে পারে। সাধারণ আপেক্ষিকবাদের জনক আইনস্টাইন বোঝেননি, তা মনে হয় না। কিন্তু মানতে চাননি। শোয়ার্জচাইল্ডের পরও পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে আরও কয়েকটি সমাধান বা মডেলে ইঙ্গিত মেলে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণগুলোর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আসলে অনন্যতা বা সিঙ্গুলারিটি। সেই মডেল বা প্রতিরূপগুলোর অন্যতম ‘ওপেনহাইমার-স্নাইডার মডেল’, ‘ল্যমঁত্রে মডেল’, ‘ফ্রিডম্যান ক্লোজড মডেল’ এবং ‘দ্য সিটার সলিউশন’। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, আইনস্টাইন কোয়ান্টাম ফিজিক্সের বিপ্লবাত্মক সব সিদ্ধান্তকে সমর্থন দিয়েছেন। অথচ পরিণতিতে যখন ওয়ার্নার হাইজেন বার্গের অনিশ্চয়তার নীতি এসে গেল তখন তিনি মানতে চাননি। খুবই অদ্ভুত, একটা বিদঘুটে ব্যাপার, হয়তো চিরকাল ধোঁয়াশা হয়ে থাকবে; ফ্রিম্যান ডাইসনের ভাষায়, ‘আইনস্টাইনের জীবন হচ্ছে ফুল অব প্যারাডক্স।’

অথচ আমাদের পর্যবেক্ষণও তখন মোটা দাগে দেখিয়ে দিয়েছিল বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। প্রায় বছর ২৫ আগেই এডউইন হাবল ও মিল্টন হুমাসনের টেলিস্কোপ পর্যবেক্ষণ দেখিয়ে দিল, বিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো একে অন্যের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে সরে যাচ্ছে সব মহাজাগতিক বস্তুই। ফুলে ওঠা একটি বেলুনের গায়ের দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার মতো করেই-বিশ্ব প্রসারমাণ, ক্রমশ ফুলে উঠছে বেলুনের মতোই। এর মানে হচ্ছে, অতীতে সেটা সঙ্কুচিত ছিল। আরও অতীতে আরও বেশি সঙ্কুচিত। এক ঘন অগ্নিপিণ্ডের কথা নির্দেশ করে।

কিন্তু অমল রায়চৌধুরী সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব ব্যবহার করে সার্বিক এমন এক সমীকরণে পৌঁছেছিলেন ১৯৫৫ সালে। যেটার সহায়তায় পেনরোজ কৃষ্ণগহ্বরের আরও সঠিক দিকনির্দেশনা দিলেন। আমাদের বিস্ময় এবং একই সঙ্গে আনন্দ জাগায় এটা ভেবে, অমল রায়চৌধুরীর জন্ম বাংলাদেশের বরিশালে ১৯২৩ সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিএসসি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি করার পর আইএসিএসের এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির গবেষণাগারে চাকরি পান গবেষক বিজ্ঞানী হিসেবে। কাজটা মনঃপূত না হওয়ায় চলে যান আশুতোষ কলেজে। সেখানেও ভালো না লাগলে আবার ফিরে আসেন আইএসিএসে। পাঁচের দশকের গোড়ায়, ১৯৫৩ সালে তার গবেষণাপত্রটি জমা দেন নামজাদা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল ‘ফিজিক্যাল রিভিউ’-এ। গবেষণাপত্রের শিরোনাম ছিল ‘রিলেটিভিস্টিক কসমোলজি, ওয়ান’। তারপর টানা দুই বছরের টালবাহানা। গবেষণাপত্রটি শেষমেশ প্রকাশ হয় ৫৫ সালে। এই সমীকরণের মৌলিকত্ব, মর্মার্থ ও গুরুত্ব বুঝে উঠতেই সম্ভবত দেরি হয়েছিল রেফারিদের। বিলম্বের জন্য জার্নালের সম্পাদকও অমল রায়চৌধুরীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় নদীর জলস্রোতে জলের সব কণাই বয়ে চলে; সে স্রোতে জলকণাদের তো ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ থাকে; ঘূর্ণিরও ভিন্নতা থাকে; যা জলকণাদের নিজেদের কাছে আসার টানকে (এটাই মহাকর্ষ) উপেক্ষা করতে পারে। ফলে জলস্রোতের সব কণাই একটি বিন্দুর দিকে এগিয়ে যায় না, তাদের ভিন্ন ভিন্ন দিক থাকতে পারে। অমল দেখলেন সামনের দিকে এগোতে গিয়ে বিশ্বের সব কণাস্রোত নদীর মতো নয়, বরং একটি বিন্দুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে একটি বিন্দুতে। দেখালেন, এটাই আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সমীকরণগুলোর অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যেখানে পৌঁছে পদার্থ আর তার অণু, পরমাণুর ঘনত্ব অসীম হয়ে যায়। বিজ্ঞানের সব নিয়মকানুন, যাবতীয় ফিজিক্যাল ল বা ভৌত নিয়ম অচল হয়ে পড়ে। এটাই ‘রায়চৌধুরী সমীকরণ’ নামে খ্যাত।

তার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ‘পালিত চেয়ার অধ্যাপক’ অমিতাভ রায়চৌধুরী মনে করেন, শুধু অনন্যতা বা সিঙ্গুলারিটির ক্ষেত্রেই নয়, রায়চৌধুরী ইকুয়েশনের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও। তার মধ্যে অন্যতম ইড্রো-ডায়নামিক্স। যে কোনো বক্রতলের ক্ষেত্রেই এই সমীকরণকে ব্যবহার করা যায়। অমিতাভ বলছেন, ‘পরে দেখা গিয়েছে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণগুলো থেকে এই সমীকরণটি বেরিয়ে এলেও তার উৎস আদতে বিশুদ্ধ গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, জ্যামিতি। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের জন্ম না হলেও এই সমীকরণ জ্যামিতি থেকেই বেরিয়ে আসত। তাই জ্যামিতিক আকারের যে কোনো ক্ষেত্রের জন্যই এই সমীকরণ ব্যবহার করা সম্ভব।’

পূর্বসূরিদের ঋণ স্বীকার

পেনরোজ-হকিং দেখালেন যে, সাধারণ আপেক্ষিকতার চিরায়ত সংস্করণে বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ এড়ানো সম্ভব নয়। এই কাজ থেকে হকিংয়ের পরবর্তীকালে প্রবল বিকাশ ঘটে। ইতিহাস জানাচ্ছে, ৬৬-তে প্রকাশিত পিএইচডির গবেষণাপত্র ‘দ্য অকারেন্স অব সিঙ্গুলারিটিজ ইন কসমোলজি’-এর প্রথম পাতাতেই রায়চৌধুরী সমীকরণের সহায়তা নেওয়ার কথা লেখা রয়েছে। গবেষণাপত্রের ‘ইনট্রোডাকশন’-এর একাদশ লাইনেই রায়চৌধুরী ইক্যুয়েশনের উল্লেখ করা রয়েছে। পরে ‘রেফারেন্স’ সেকশনেও তার উল্লেখ করেছেন। পেনরোজের গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত (জানুয়ারি, ৬৫) হওয়ার ৬ মাসের মধ্যেই ‘ফিজিক্স লেটার্স’-এ হকিং এবং জি এফ আর এলিসের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়। তার শিরোনামজ্জ‘সিঙ্গুলারিটিজ ইন হোমোজিনিয়াস ওয়ার্ল্ড মডেলস’। সেই গবেষণাপত্রেই প্রথম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় রায়চৌধুরী সমীকরণের প্রয়োজনীয়তা।

৬৫-তেই সিঙ্গুলারিটি নিয়ে পেনরোজের প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশ হয়, ‘ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স’-এ। ইংল্যান্ডের বার্কবেক কলেজের শিক্ষক পেনরোজের গবেষণাপত্রটির শিরোনাম ছিল ‘গ্র্যাভিটেশনাল কোলাপ্স অ্যান্ড স্পেসটাইম সিঙ্গুলারিটিজ’। তারপর ৭০ পর্যন্ত প্রায় প্রতিবছরই সিঙ্গুলারিটি নিয়ে হকিংয়ের সঙ্গে পেনরোজের যৌথ গবেষণাপত্র প্রকাশ হয়। সর্বশেষ এই গবেষণাপত্রটির শিরোনাম ছিল ‘দ্য সিঙ্গুলারিটিজ অব গ্রাভিটেশনাল কোলাপ্স অ্যান্ড কসমোলজি’। প্রকাশ হয় রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে। সেই গবেষণাপত্রের উল্লেখ ছিল রায়চৌধুরী সমীকরণের। লেখা হয়েছিল ‘রায়চৌধুরী এফেক্ট’। গবেষণাপত্রের ৫৪০ পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে লেখা হয়, ‘দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দে ডু ইজ অ্যাসেন্সিয়ালি আ কনসিকোয়েন্স অব দ্য রায়চৌধুরী এফেক্ট’ (১৯৫৫)। সাতের দশকেই এলিসের সঙ্গে লেখা হকিংয়ের বই ‘দ্য লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার অব স্পেস-টাইম’ (১৯৭৩) বইটির ৭৮ পৃষ্ঠায় ‘দ্য ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স অব কার্ভেচার’ শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে হকিং এবং এলিস লিখেছেন, ‘সিঙ্গুলারিটি থিয়োরেমের প্রমাণগুলোর মধ্যে রায়চৌধুরী সমীকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।’ ৮৪ পৃষ্ঠাতেও হকিং এবং এলিস লেখেন, ‘ভবিষ্যতেও সিঙ্গুলারিটি গবেষণায় এই সমীকরণের খুব বড় ভূমিকা থাকবে।’

বন্ধুতায় চিন্তার বিকাশ

১০ বছর ধরে হকিং-পেনরোজ কৃষ্ণগহ্বর বিজ্ঞানকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে একসঙ্গে কাজ করেছেন। পদার্থবিজ্ঞানে হকিংয়ের দুটি অবদানের একটি হচ্ছেজ্জসতীর্থ পেনরোজের সঙ্গে মিলে সাধারণ আপেক্ষিকতায় অনন্যতার তত্ত্ব। তিনি প্রথম জীবনে এই কাজটি করেছিলেন। ১৯৭০ সালে কৃষ্ণবিবরের এই অনন্যতার তত্ত্ব তারা মহাবিশ্ব সৃষ্টি রহস্য উন্মোচনে ব্যবহার করেন এবং দেখান যে সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন কিছুই ছিল না তখন এমন একটি অনন্যতা ছিল, যার ঘনত্ব ও তাপমাত্রা ছিল প্রায় অসীম।

দ্বিতীয় অবদানটি হচ্ছেজ্জতিনি কোয়ান্টাম জগতের অনিশ্চয়তা নীতিকে নিয়ে গেছেন কৃষ্ণ গহ্বরের কাছে। আশ্চর্য হয়ে দেখালেন,

কৃষ্ণগহ্বর অত কালো নয়! ওখান থেকে বের হয়ে আসছে কণাস্রোত! তার মানে, কণা বের হয়ে এক সময় কৃষ্ণবিবরও নিঃশেষ হয়ে যাবে। ১৯৭৩ সালে হকিং কৃষ্ণবিবরের এই কণাস্রোতের কথা বলেন। আর তা ঘটছে কৃষ্ণবিবরের প্রভাবে কোনো বস্তুকণা বা আলোকে আটকে ফেলার শেষ সীমানা ঘটনার দিগন্ত থেকে। মহাকর্ষের প্রভাবে স্থানকালের শূন্যতায় সৃষ্টি হচ্ছে কণা-প্রতিকণা। একটি ঢুকে যাচ্ছে কৃষ্ণবিবরে। আর একটি সরে যাচ্ছে। দূরের দর্শকদের কাছে মনে হবে কৃষ্ণগহ্বর থেকে যেন কণাস্রোত বেরিয়ে আসছে। এর নামই হচ্ছে ‘হকিং বিকিরণ’! কখনো কখনো একে ‘বেকেনস্টাইন-হকিং বিকিরণ’ নামে অভিহিত করা হয়। এই হকিং বিকিরণ তত দিন চলবে, যত দিন এটার শক্তি নিঃশেষিত না হয়, যত দিন বিকিরণ করতে করতে কৃষ্ণবিবরটি উবে না যায়। ওই বছরের শেষের দিকে আবিষ্কারটি ব্যাপকভাবে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৭৪ সালেই হকিং রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ফেলো হওয়া কনিষ্ঠতম ব্যক্তি। রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টসের সম্মানীয় ফেলোও হয়েছিলেন।

মহাবিশ্ব একদিন নিজেই ভুলে যাবে, সে আসলে কতটা বড়, এগিয়ে যাবে নব মহাবিস্ফোরণের দিকে। বর্তমান মহাবিশ্ব আগের যুগের মহাবিশ্বের সূচকীয় সম্প্রসারণের মাধ্যমে রূপান্তরের আরেকটি ফলাফল। অতএব সেখানেও কৃষ্ণগহ্বর ছিল। সেগুলো ‘হকিং বাষ্পায়নে’র মাধ্যমে উবে গেছে। সেই মহাবিশ্বের সবটুকু এনট্রপি তাই ওর মধ্যে যাওয়ার কথা, কিংবা সিঙ্গুলারিটির মধ্যে। এর ফলে সবটা এনট্রপি এক বিন্দুতে ঘন হয়ে জমেছে আমাদের মহাজাগতিক পটভূমি-মহাকাশে। কিন্তু ওই বিন্দুটা আমরা দেখতে পাই না। বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে যে ‘বিগ ব্যাং থিওরি’ বা ‘মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব’ প্রচলিত রয়েছেজ্জতার বিকল্প আরেকটি তত্ত্ব এটি। নাম ‘কনফর্মাল সাইক্লিক কসমোলজি’। পেনরোজ তার পোলিশ সহকর্মী ক্রিস্তোফ মেইসনার ও পাওয়েল নিউরস্কিসহ আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে লিখেছিলেন, যা রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমি সোসাইটির মাসিক নোটিশে প্রকাশ হয়। ওই বিন্দুটা থেকে যে সংকেতগুলো বেরিয়ে আসবে সেগুলোকে আমরা ‘হকিং পয়েন্টস’ বলিজ্জযেগুলো চাঁদের আটগুণ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। আশার দিক হচ্ছে এটায় আগের মহাবিশ্বের চিহ্ন থাকবে। হয়তো প্রাচীন কোনো কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোনো সংকেত পাওয়া গেলে তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। পেনরোজ এই অভাবনীয় ভাবনাকে রূপ দিলেন একটি বইয়ে। ‘সাইকেলস অব টাইম অ্যান এক্সট্রাঅর্ডিনারি নিউ ভিউ অব দি ইউনিভার্স’। ২০১০ সালে ‘বোডলে হেড’ থেকে এটি প্রকাশ হয়।

দূর পৃথিবীর স্বপ্ন

হকিংয়ের পরিচিত বইগুলো হচ্ছে‘আ ব্রিফ হিস্টোরি অব টাইম’ (১৯৮৮), ‘ব্ল্যাক হোলস অ্যান্ড বেবি ইউনিভার্সেস অ্যান্ড আদার এসেস’ (১৯৯৩), ‘দি ইউনিভার্স ইন আ নাটশেল’ (২০০১), ‘অন দ্য সোল্ডার্স অব জায়ান্টস’ (২০০২), ‘দ্য ড্রিমস দ্যাট স্টাফ ইজ মেড অব : দ্য মোস্ট অ্যাস্টাউন্ডিং পেপার্স অব কোয়ান্টাম ফিজিক্স অ্যান্ড হাউ দে শুক দ্য সায়েন্টিফিক’, ‘মাই ব্রিফ হিস্ট্রি’ (২০১৩)।

তবে ১৯৮৮ সালে তার ‘ব্রিফ হিস্টোরি অব টাইম’ প্রকাশের পর হকিংয়ে নাম মূলত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে গণমাধ্যমগুলোতে তাকে অনবরত সাক্ষাৎকার দিতে হতো, কথা বলতে হতো, মন্তব্য করতে হতো। কখনো কখনো এমন সব চূড়ান্ত বা এক্সট্রিম কথা তিনি বলতেন যা স্বস্তিদায়ক ছিল না, এমনকি বিজ্ঞানের সবকিছু জানা হয়ে যাবে, সব কিছুর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়ে যাবে এক দশকের মধ্যে ইত্যাদি তিনি মন্তব্য করতে, বক্তব্য দিতে লাগলেন। এগুলোকে খ্যাতির এক ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করতে পারি; যদিও তার একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল নিজের ভুল অবলীলায় স্বীকার করার অভ্যাস। একটা পর্যায়ের পর তা রীতিমতো পাল্টে যায়, তিনি শুধু গ্রন্থ নয়, বক্তৃতাগুলোতে সমাজ সভ্যতা রাজনীতি নিয়ে এমন সব কথা বলা শুরু করেন যা আমাদের আপ্লুত করে, বহু বিষয়কে একীভূত করে এমনভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেন যা দূর পৃথিবীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন করে মন, তার প্রতি গভীর ভালোবাসা জাগায়, জীবনের গভীর মানে খোঁজার দিকে আমাদের ধাবিত করে।

হকিং প্রশ্ন করেছেন, মানুষ হওয়ার মানে কী? মানুষেরা কৌতূহলী প্রাণী, তবে মহাজগৎটাই টিকে রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মগুলো দিয়ে, সেগুলোই একেবারে একটি পরমাণুর ভেতরে কী ঘটছে তা থেকে শুরু করে সুবিশাল গ্যালাক্সি পর্যন্ত সবকিছু। আমাদের মতো সামান্য ক্ষুদ্র মানুষরা কেন এই নিয়ম নীতিগুলোর বাইরে থাকবে? তিনি বলেছেন, ‘আসল প্রতিবন্ধকতা হলোজ্জমানুষ আসলে কী এবং কীভাবে এ ক্ষুদ্র নগণ্য অস্তিত্ব তারই প্রাণদাত্রী এ সুবিশাল, প্রাচীন মহাজগতের সঙ্গে সম্পর্কিত তা ব্যাখ্যা করতে পারা। তখনই কেবল, আমি মনে করি, আমাদের জীবনের মানে খুঁজে বের করতে পারব...।

জীবনের মানে আছে কি?

তিনি জীবনের মানে বা ‘হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব লাইফ’ বক্তৃতায় রেনে দেকার্তকে নিয়ে বলেছেন, আধুনিক দর্শনের জনক হিসেবে জানলেও তাকে তিনি বিজ্ঞানকে পথ দেখানো প্রপিতামহদের একজন হিসেবে মনে করেন। দেকার্ত প্রস্তাবনায় রয়েছে-মানুষ তৈরি হয়েছে দুটি আলাদা উপাদানে, একটা হলো শরীর, অন্যটা মন। হকিং বললেন, মন ছাড়া আপনি কি কিছু চিন্তা করতে পারবেন? দেকার্ত সেটাই প্রবাদের বাক্যে প্রকাশ করলেন, ‘আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি।’ মন আর শরীরকে সম্পর্কিত করে বললেন, ‘মন শরীরের সঙ্গে যুক্ত পিনিয়াল গ্ল্যান্ডের মাধ্যমে, শিরদাঁড়ায় বসানো একটি লোব।’ এ ব্যাপারে হকিং বলেছিলেন, তিনি পুরোটা ঠিক না থাকলেও খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

কী করে একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হলো তা বলতে গেলে, বিবর্তনীয় জীববিদ্যার দ্বারস্থ হতে হবে। পৃথিবীর প্রাণজগতে ৩০ কোটি বছরের প্রাণ বিবর্তনের কথা উল্লেখ করতে হবে। কেননা এ সময় থেকে মস্তিষ্কের বিকাশ শুরু হয়েছে স্পাইনাল কর্ডের স্ফীত ঊর্ধ্বাংশের মধ্য দিয়ে। মস্তিষ্কের ভাষা আর জিনের ডিএনএ-র ভাষা এক নয়। আমাদের প্রত্যেকের যে ১০ হাজার কোটি নিউরন রয়েছেজ্জতা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির নক্ষত্রের সংখ্যার সঙ্গে তুলনীয়। অসংখ্য নিউরনের তাদের পার্শ্ববর্তীগুলোর সঙ্গে হাজার হাজার সংযোগ রয়েছে, যা শতকোটি গ্যালাক্সির সংখ্যার সঙ্গে তুলনীয়। এভাবে হিসাব করলে মানুষের সেরেব্রাল কর্টেক্সে এক কোটি কোটি (ট্রিলিয়ন) সংযোগ রয়েছে! এগুলো স্নায়ু ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শরীরের সঙ্গে সমন্বয় করছে। এমনকি আমরা যখন ঘুমাই তখনো মস্তিষ্কে অনুরণন হচ্ছে, ধকধক করছে, ঝলকাচ্ছে মানবীয় জীবনের সকল জটিল কর্মকাণ্ড নিয়ে-স্বপ্ন, স্মরণ, কোনো কাজ হৃদয়ঙ্গম না হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করা ইত্যাদি। হকিং এখানে বলছেন, বুঝতে গেলে এটা পদার্থবিজ্ঞানের ব্যাপারজ্জদ্রুত, জটিল এক পদার্থবিজ্ঞান।

এ ব্যাপারে পেনরোজ ‘দ্য এমপেরর’স নিউ মাইন্ড’ (১৯৮৯) বইটিতে যুক্তি দিয়ে বলেছেন, পদার্থবিজ্ঞানের জানা নীতিগুলো মনুষ্য-চেতনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। পেনরোজ উল্লেখ করেছেন, কম্পিউটিংয়ের বর্তমান আবাসটি কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনির্ণেয় জগতের চেয়ে চিরায়ত বলবিদ্যার বাস্তব জগতের সঙ্গে বেশি সম্পর্কিত। আধুনিক কম্পিউটার হলো একটি নির্ধারক ব্যবস্থা, যা বেশিরভাগ অংশে কেবল অ্যালগরিদম চালায়। পেনরোজ যুক্তি দেন, মানুষের চেতনা অ-অ্যালগরিদমিক। ফলে প্রচলিত টুরিং মেশিন দিয়ে এমন কোনো মডেল তৈরি করা সম্ভব নয়, যেখানে ডিজিটাল কম্পিউটারযুক্ত থাকবে। কার্ট গডেলের অসম্পূর্ণতা তত্ত্ব এটাই নির্দেশ করে যে, শুধু গাণিতিক ধারণাকে ভিত্তি করে কোনো অ্যালগোরিদমকেন্দ্রিক পূর্ণাঙ্গ যুক্তি-ব্যবস্থা পাওয়া সম্ভব নয়। এটা ‘জন লুকাস-রজার পেনরোজ’ আর্গুমেন্ট হিসেবে পরিচিত; লুকাস হলেন অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজের দার্শনিক। পেনরোজ অনুমান করেন, মানুষের চেতনা বোঝার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেকানিক্স একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। পেনরোজ এবং স্টুয়ার্ট হ্যামারহফ মানুষের চেতনার তত্ত্বে বলেছেন, মাইক্রো-নালিকাগুলোর মধ্যে কোয়ান্টায়িত মহাকর্ষের ক্রিয়াশীলতার দরুন মনুষ্য-চেতনার উদ্ভব ঘটে। যদিও এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। তবে মারভিন মিনস্কির মতে, এআই বা আর্টিফিসিয়াল প্রোগ্রামসমূহ যেহেতু মিথ্যা বিবৃতিকে সত্য মনে করতে পারে, তাই কেবল মানুষই ভুল করছে, মানবীয় সীমাবদ্ধতা নেইজ্জএমন একটি ব্যবস্থা হলে ভুল করত না এমন ধারণাও আর ধোপে টেকে না। ১৯৯৪ এবং ১৯৯৮ সালে পেনরোজ যথাক্রমে Shadows of the Mind এবং The Large, The Small and Human Mind The Emperor’s New Mind’ গ্রন্থে উল্লেখিত তত্ত্বগুলো পরিমার্জন করেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন।

হকিং অবশ্য বলেছেন, চারপাশের প্রতি সাড়া দেওয়ার সামর্থ্য অর্জনে, এমনকি পরিকল্পনা করার জন্যও, প্রচুর পরিমাণ তথ্যপ্রক্রিয়াজাত করতে হয়। নিজের পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতম প্রাণীটিই হবে সবচেয়ে সফল প্রাণী। এক পর্যায়ে এ সফলতা এমন পর্যায় পৌঁছায়, এমনকি নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়ে প্রাণীটি। এটাই আসলে আমরা, আত্মসচেতন প্রাণী। গড়ে ওঠে শরীর ছাড়া এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনা।

জীববিদ্যা-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি ইঙ্গিত করে যে, স্নায়ু ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শারীরবৃত্তীয়ভাবে আরেকটি দেহের সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা সচল মস্তিষ্ককে সংযুক্ত করা যায়, যদি না মস্তিষ্কহীন ওই দেহটির ফাংশনাল কোনো গোলযোগ থাকে। তবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠবে মস্তিষ্কের গতিপ্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই।

তবে চেতনার ব্যাপারে হকিং একটা গবেষণার কথা উল্লেখ করেছেন। গবেষণাটি হলো, ১৯৭০ সালের দিকে জন কনওয়ে নামের এক গণিতজ্ঞ বিষয়টার এক অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি ঘটান। তিনি ‘গেম অব লাইফ’ নামের সাধারণ এক যন্ত্র তৈরি করেন। একটা সাধারণ সিম্যুলেশন, যা দেখায়, কী করে মনের মতো বা চেতনার মতো একটা জটিল জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে, কেবল এক সেট মৌলিক নিয়ম থেকে।

তবে পেনরোজ-হকিংয়ের বিষয় আনলে, শুধু পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ কিছু ব্যাপার আসে না, শুধু গণিত-দর্শন আসে না, শুধু সমাজবিজ্ঞান আসে না, ধর্মের বিষয়গুলোও আসে, অন্য কোনো উদ্দেশ্য থেকে নয়; এর কারণগুলো নিরূপণে। এমনকি ঝড়-বৃষ্টির দিনে পথে কুড়িয়ে পাওয়া বকুল ফুল কাউকে দিতে ইচ্ছে করে কেন, তা মন জানতে চায় কেন, জীবনের গভীরতায় সে থাকতে চায় কেন? পরিশেষে তাদের ধারণা থেকে এটাই বলা যায়, জীবনের মানে হলো তা, আমরা এটাকে যেমন দেখতে ভালোবাসি। হকিং মনে করেন, আমরা প্রত্যেকে এ বিশ্বজগতের মানে দিয়ে চলেছি। কার্ল সাগান যেমন বলেছেন, ‘বিশ্বলোক নিজেকে নিয়ে ভাবছে।’

এই স্বতন্ত্র ভাবনাগুলোর বিকাশ ও সমন্বয় ঘটানোই মানুষের গন্তব্য হওয়া প্রয়োজন। আসুন, আমরা জ্ঞাত বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহে স্নাত হয়ে জীবনকে উন্মোচন করি।

লেখক : বিজ্ঞান বক্তা